パン西東

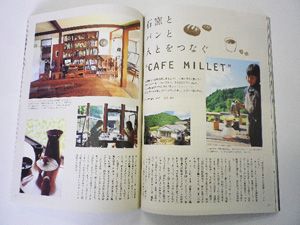

発売になったばかりの『チルチンびと』別冊38号 —関西・瀬戸内・福岡の家づくり— を読んでいたら、「石窯とパンと人とをつなぐ CAFE MILLET」という記事に出会った。

MILLETとは、雑穀である。隅岡樹里さんが、「石窯のあるカフェがやりたい。自然のエネルギーを使ってパンを焼いてみたい」と思い立って始めた店である。雑穀や地元の野菜たっぷりのコース料理が、楽しめる。また、石窯ワークショップが開かれ、石臼で小麦を挽き、全粒粉のパンを石窯で焼く体験もできる、という。京都市内から鞍馬方面へ、山あいの道を抜けたところに、その店はある。

私の手もとに、友人がくれた雑誌の切り抜きがある。そこには、ドイツ・ベルリンの「古パン屋」という商売の話が載っている。店頭に並ぶパンのほとんどはオーガニックな全粒粉。値段は市価の半額。すべて、他の店で前日売れ残ったパンを仕入れたもの。全粒粉のパンは、焼いて2、3日が食べごろなのだ、とその記事にはあった。

「神保町は古本の街だから、古パンも似合うかと思ってさ」と、切り抜きをくれた友人は言った。