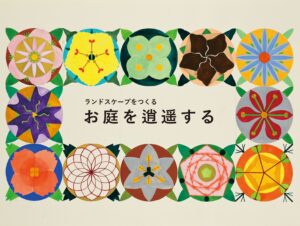

「ランドスケープをつくる お庭を逍遥する」

メインビジュアル

「卓上のひとはな」は、華道家・道念邦子さんの大胆な生花と街を見る視点の面白さがとても楽しみな連載コラムでした。編集を担当した彗星倶楽部・中森あかねさんが、昨春に編んだ道念さんの作品集『花』の冒頭の文章は、読む瞬間瞬間でだんだん理解が深まっていくような忘れられない言葉です。

わたしはよく歩く

歩かないとわからないことがあるから

歩いても歩いても

わたしはわたしと気がついた時に

わたくしのいけばなが咲くようだ

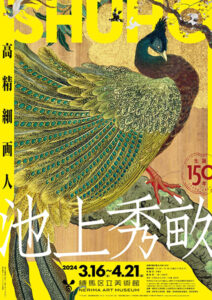

初めてご本人にお会いできたのは昨年の秋、「消えつつ生まれつつあるところ」展の空き家ツアーに参加した時のこと。道念さんをはじめ国内外のアーティストが、その家に眠る魂を悼み蘇らせる儀式のような作品を巡り、最後に参加者皆でちゃぶ台を囲んで刺繍をしながら子供時代を語り合う時間がありました。道念さんが話を始めると、昔話なのに現役少女の雰囲気があってなんとも可愛くユニークで場が和んでいました。なのに、同時に金沢21世紀美術館「すべてのものとダンスを踊って―共感のエコロジー」展に展示されていた竹のキューブの作品の、まるごと竹を使った力強くシンプルなのにこれまで見たこともないような作品に触れると、やはり前衛華道家なのだ!と感じました。

先日、再び中森さんにご案内をいただいて、東京都庭園美術館の正門横スペースで開催中の特別展示「ランドスケープをつくる お庭を逍遥する」のトークイベントに参加してきました。こちらは館長の妹島和世さんが就任以来、新たに取り組んでこられた「建物と庭園を回遊できるランドスケープづくり」の一環として行われている企画。今回は、道念さんが植物と通じ合い生まれたドローイングを壁面にコラージュすることで、そこから広がる宇宙をランドスケープとして構築する試み、だそうです。

道念さんは「お庭を逍遥する」という今回のテーマに、直感的に親しみを感じたといいます。いつも花を求めて歩くけど、求めているものは大体見つからない。でも花に呼ばれるような出会いがある。”逍遥”という言葉は、澁澤龍彦氏の『フローラ逍遥』を見つけて、その装丁と図版の美しさ、花との出会いを綴る文章に感動して以来、ずっと心に残っていてついにご自身の展示のタイトルにしたのだとか。

近頃の道念さんの行動半径は、自宅から1〜2キロほどの小さな範囲。けれど、そのなかで豊かな出会いがたくさんあって、どこか遠くへ出かけなくても満たされるのだそう。近所のお店の一輪挿しに生けられた花、そこに通ってくる男の子ゆうくん、その子のおばあちゃんとの出会い。神社にある石で、ひとやすみして苔を眺めるのが大好き。誰かの家の見事なバラや酔芙蓉を愛でる嬉しさ。そんな日々の小さな発見やできごとを、一つ一つ大事に宝物のように語る姿はやはり少女のようでした。散歩の途中、偶然に出会った野の花に、新しい命を吹き込んで作品へと昇華する道念さんのいけばなこそ、とらわれなくつれづれに歩いて心身を解き放ち、世界との関係を再構築する“逍遥”の本質を表している、と感じました。展示は10月13日までです。ぜひお出かけください。

特別展示 「ランドスケープをつくる お庭を逍遥する」

2025年9月9日(火)~10月13日(月・祝)

10:00-18:00 月曜休(10月13日は開館)

東京都庭園美術館 正門横スペース

入場無料

一緒に参加したモザイクタイル職人の荒木智子さんは、壁面にコラージュされた道念さんのドローイングを観て「パラボラアンテナみたいだ」と一言。町中のアンテナがこうなっていたら楽しそうです。

編みの作品。材料は紙でできた糸。一つ一つの編み目が確かに花びらに見えてきます。

トークイベントで行われた生花体験。私が手に持っているのは白式部。妹島和世館長作の大きな器に、参加者皆さんで秋の花を生け込みました。

金沢の内灘海岸での蓮の作品について語る道念さん。蓮の葉が、天から何かを受け取る手のひらに見えたそう。

トークイベントで公開された植物の写生とメモ、ドローイングの素描に心が躍ります。

歓談の時間振る舞われた菊茶。道念さんのドローイングがコースターになっています。

※チルチンびと「今月のプレゼント」は華道家・道念邦子さんの作品集です。ぜひご応募ください。