同級生が、棟梁に

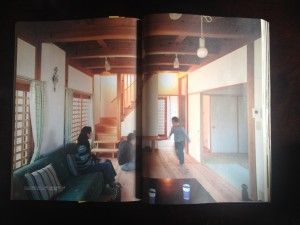

昨年驚いた出来事は、急な引っ越しともうひとつ、中学時代の同級生山田が大丸建設さんの大工さんだと知ったこと。昨年の頭、奥様の充代さんと10数年ぶりにFacebookで再会し、その会話の中で「『チルチンびと』 にうちも出てるよ。大丸建設の大工やってて、棟梁で建てたんだよ・・・」 というのでビックリしてバックナンバー(『チルチンびと 別冊24号地域版 2009年4月号』 )を引っ張り出してみると、たしかに彼が棟梁となって建てた自宅が載っていた。

WEB版「チルチンびと広場」は2010年秋に準備を始動したので、私より『チルチンびと』暦が長い。先輩ではないですか。それは、必ず見学に行くね。 と約束をした矢先の転勤で行きそびれていたお宅訪問が、このお正月の帰省時にやっと実現できました。

山田、大工になったってよ。ということで、河合塾を経て新潟に修行に行ってしまった彼の選択に、当時地元の友人たちもちょっと驚いた。たまに会うとぐんぐん筋肉が増えて大きくなっていく様子は同世代より大人に思え、でも顔は中学時代とあまり変わらないので不思議な感じだった。本人も将来自分が大工になるとは全然思っておらず、大学受験のために予備校に通うごく普通の高校生だったらしい。それが、アルバイトで土木の仕事をするうちに面白くなり、ビルやマンションなどの建設現場で働くようになり、続けていくうちに住む人の顔が見えるような家づくりがしたいと思うようになった。就職のことをご両親に話したときは、「お祖父さんが大工だったって初めてきいて。だから親父も納得したような反応だった」 という。新潟で建築士をしているご親戚の薦めもあり、数奇屋造りなどをきっちり教えてもらえる工務店で働き始めた。血は争えない。そして、本当にこの仕事が好きなんだな、と思う。

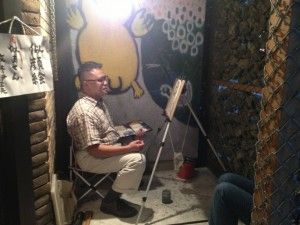

5年経ったという家からは、まだ木のいい香りがしている。山長さんの木だそう。敷地面積はさほど広くないけれど、風呂場やトイレはゆったりスペースがとってあり、木の格子戸や、梁がしっかりと見える天井や、和室の襖の高さや、将来は押入れにする予定の造り付けの木の二段ベッドなど、快適に過ごせる工夫とこだわりが随所に感じられてすっきり、広々。かなり重いシックハウスアレルギーを持った子が遊びに来たときも、一切症状が出なかったという。この家の棟梁をやったのを機に、他の現場も任されるようになったそうだ。小学校3年生と5年生の育ち盛りの男子二人は、お父さんにならって坊主頭。みっつの坊主頭と元気なお母さんがのびのびと暮らす木の家。いいねえ、、としみじみしてしまう。

まさか中学校の同級生と、お正月からお酒を酌み交わしながら「やっぱり日本人は木の家が落ち着くんだね」「国産材使っていかないとねえ」 なんて話が出来ると思わなかった。『チルチンびと』にもFacebookにも感謝。山田家のみなさまも、ありがとうございました! これからも体に気をつけて、健やかでやさしい木の家をつくり続けてください。