生木を活かす ― 須田二郎さんの器

nowakiさんで木工作家・須田二郎展を開催中。自分の好きな器に木の蓋をつくるワークショップに参加した。玄関前には研磨機が、店内の土間部分には木工旋盤機がでーんと設置されていて、いつもとかなり様子が違う。舞い散る木屑。あたりには木の香りが漂い、小さな木工房と化している。

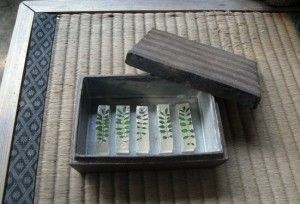

ワークショップでは、まずは木屑除けのメガネを着用。コンパスのようなもので須田さんが器の直径を図ってくれ、木に鉛筆で印をつけて、そこから旋盤機でシュルシュルと削っていく。すごい勢いで機械が回転しているので、刃が木に当たった時、しっかり支えているつもりでも結構な手ごたえを感じて手がぶれてしまう。私の器がいびつな円形だったため、結局ほとんど最終調整を須田さんにやっていただいた。 複雑な形の器にパクっと絶妙な感じではまるのがさすが! ぽってりと厚みのある木の蓋が愛らしい。

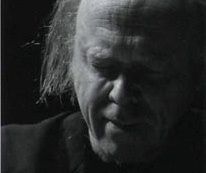

当然ながらこのワークショップは大人気で、訪ねる人もひっきりなし。お弟子さんも見学にきていた。動画を見てこの人に教わりたい、と思い、ある日ゲリラ的に須田さんの工房訪問をしたというガッツガール! 来る者を拒まず、誰にでも同じようにやさしくて、惜しみなくその技術を伝授してくれて、独立した後も応援してくれる、そんな面倒見のよい須田さんを慕ってくる人は多いのだとか。こうやってよきモノが脈々と受け継がれていくのは嬉しい。

斬り倒される街路樹や庭木など、身近な端材でつくられる、おおらかな須田さんの作品は、どれも自然の木のもつダイナミックな美しさが生かされていて思わず触りたくなる。そして触ると滑らかで、軽くて、手に馴染んできてもう欲しくなる。ファンが後を絶たないのもうなずけます。

店内のあちこちに、須田さんからの”木の器愛”に満ちたメッセージがありました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

木のうつわを食卓へ

日本中のテーブルの上に木のうつわが乗る様になるなら、どうしようもなくなった日本の森が再生されるのではないか? と夢を見て、木のサラダボールを作り始めました。 (中略) 生木を活かすヨーロッパの知恵を楽しんでいただけたらうれしいです。

サラダ油しか塗ってないサラダボールを大切にする方法

いきなり熱い汁ものを入れてはいけません。割れの原因になります。最初はサラダを何回か食べましょう。ドレッシングが木にまわり だんだんと水もれしなくなり、シミもつかなくなります。普通に洗ってよくかわかしてくだささい。ざらついたらサンドペーパーをかけてください。 (中略) 一つ木のうつわがあると、テーブルが生き生きします

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

須田二郎展@nowakiは9月16日(月)まで。