お会いしたばかりの京野桂さんに先月末、「東海方面出張に行きます!」とメールしたところ、なんと本当に泊めてくださることになったのだ。amcoさんから京野さんの手料理の美味しさやお住まいの感じを伺って、この訪問がますます楽しみになっていた。後半の2日間運転してくれたのはvigoの元同僚、タバタ君。貴重な週末を潰してつきあってくれました。

まずは、名古屋からスタート。昨日コンテナが到着したばかりというfavorに寄る。大ぶりの家具や、Lisa Larsonの置物や、生活用品が広々とした店内にたくさん並べられていて、入口の緑も気持ちいい。パントリコで道中の腹ごしらえ用おやつを購入し、斜め向かいのcoffee Kajita へ。コーヒーを淹れる時、一つ一つ香りを嗅ぐ姿がとてもストイックな感じで格好良い。グラスや氷の形もすべて、ドストライクなアイスコーヒーでした。近くで偶然見つけたミュシカでvigoの血が騒ぎだす。こちらは北欧アンティークの店。HPにもあるとおり“世界の果てから流れ着いた詩的なモノ”に囲まれた、古きものの良さ、洗練、非日常を感じる。

詩的なミュシカさんの空間

四日市へ向かい、ゆるりでランチ。こちらは築85年の古民家を改築した、石窯パンとカフェのお店。その改修と石窯づくりの様子はブログでも拝見することができます。戸にはめこまれたステンドグラスも、ゆったりおかれた薪ストーブも、トイレのタイルも、根菜のグラタンや、手作りのピザも、すべていい味。文字通り、ゆるり。と過ごせるお店でした。その後、少し走ってトウジキトンヤへ。こちらはいいものを少しでも多くの方に知ってもらい、実際使ってもらいたい、使う人つくる人を繋げたいという思いから、東海地方を中心とした腕のいい職人さんに現代の家族や住まい、食卓に合った器をつくってもらい、卸している問屋さん。家を建てるとき地元の棟梁さんに『チルチンびと』を配られたから、雑誌はよく知ってたよ。と。そんな風に知らないところで支えられているんですね。ありがたいです。

ゆるりのランチ。根菜のグラタン

ゆるり。落ち着きます

トウジキトンヤの草深さん(左)と片山さん

いよいよ伊賀へ。四日市から亀山のあたりは朝と夕方、激混みと聞いて下を走っていたのだが、途中京野さんのアドバイス通り高速に乗ったら意外にもスムーズ。インターを降りて農業屋(ここがすごい!苗の種類がすごい。ありとあらゆる種類の野菜。耕運機もある。ホームセンターと思いきや玄人向け)で待ち合わせ。ここからは迎えにきてくれた京野さんの後を走る。どんどん走る。ずんずん走る。カーブを曲がって、もうそろそろかな?と思ったらまだまだ走る。予想を何度も裏切られながら辿り着いたのは。大~きな古民家。

奥様が、初対面の緊張をまったく感じさせないようなふわーーとした雰囲気で迎えてくれ、離れの客人用のお部屋に案内してくださる。離れといっても大人3人、男女部屋別で広々泊まれる。もちろん家はもっとずっと大きく、広~い土間の扉をがらりとあけると、すでに京野さんが台所に立っている。早い。手際の良さが野菜を洗う音でもわかる。そして宴が始まった。お手製チャーシューにお手製茹で鶏、自作のパクチーと一緒に海苔やレタスに巻いて食べる!うまいッ!!スープ、春巻、クラゲの和え物、鯛のサラダ、そしてプロもビックリの花巻にイカと菜の花の炒め物。素人とは思えない。何者。そしてまた、このご夫婦がなんとも、いい。ボケているようでつっこんでいる奥様と、大将っぽいわりに突っ込まれ役の京野さんのやりとりが、たまらない。お二人の出会いや、陶芸を始めたきっかけに始まり食べ物の話、酒の話、焼き物の話・・・と話が弾み、気づけば夜の2時でした・・・。

翌朝、待っていたのは、畑で採れたアスパラや、玉葱の葉(初めて食べたが美味しい。見た目は完全葱なのに臭みはなく甘い)、菜の花。採れたての緑が眩しい!味噌汁も単なる手作りじゃない、なんと大豆を育てるところから始まっている超本格派味噌汁なのだ。しあわせな朝ごはんだった。食後、畑を見に行く。アスパラ、トマト、たまねぎ、にんにく、レタス、パクチーにブルーベリー。もぐらのトンネルの跡もあったりして。里山の空気を思う存分吸い込んだ。

お手製料理で団らん中。律儀にカメラに目を向けてくださる奥様

京野家の美しい朝食。野菜も、味噌の大豆も自分の畑で採れたもの

里山の風景が広がります

京野さんの案内で、amcoさんの瓶の展示でお会いした井崎智子さんの御宅にお邪魔する。さすが、瓶だらけ。パートナーの尾花友久さんも作家さん、瓶でないものはだいたい尾花さんの作品だ。お二人が在籍していた陶芸の森のアートインレジデンスのお話しや、そこで出会った友人の家を訪ねたインド旅の話など。このお二人が、また京野さん夫婦に負けず劣らずな、いい組み合わせ。おっとりした京都弁が醸すゆるっとした雰囲気に、時を忘れそうになる。人って、出会うべくして出会ってるのだなあと思う。

焼き物やインドの旅の話など

次に案内してくれたのは伊賀焼伝統産業会館。ここでは穴窯を見学したり、さまざまな種類の伊賀焼作品や、歴史や工程を教えてくれるビデオを見たりと伊賀焼のイロハを知ることができる。その後、ギャラリーやまほんさんへご挨拶。思ったよりもずっと大きい建物で、現在展示中の「千皿展」(~6/2)は圧巻です。質も量も。陶器、鉄、ガラス、木と色々。これだけの作家さんが集まるギャラリー展示も他にないのでは。器好きの方、ぜひぜひお見逃しなく。名残惜しみつつ、ここで京野さんとはお別れ。ほんとうに、お世話になりました。

圧巻の「千皿展」@ギャラリーやまほん

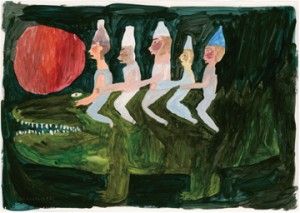

途中、Jikonka でちょっと一休みし、関宿の重伝建地区を見学して、名古屋へ。金子國義さんの絵や、実際に欧米で使われていた義眼セットや、古い本、などちょっと不思議で怖くて強い存在感を感じるものが揃っているantique Salon さんと、うつわ[hase:ハーゼ]さんにご挨拶。haseさんではちょうど長谷川焼菓子店一日出店の日。お土産にいただいたシフォンとクッキーは甘さも口当たりも完璧な、絶品焼菓子。ごちそうさまでした! 開催中の山本亮平展(4/22に終了)では、清潔感、洗練、暖かさ、深み、など白い色の持つさまざまな可能性を感じさせられる器が並ぶ。

山本亮平展@うつわhase

その後、トロワプリュスを探していると、同ビル内にギャラリーフィールゼロも発見。6月に愛知県で開催されるしょうぶ学園イベントDMも置いてあり、このビルは感度高そうです。

最後に訪ねたのは、pas a pas 。本物の遊びを知り尽くしていそうなオーナーさんから、久しぶりに服を着せていただく。最近服を買いに店に行く機会が減っているので新鮮だった。コワモテな私に丸襟のブラウス!? と思いきや、着てみると甘さの中に辛さがプラスされ、少女と大人の中間、みたいな、いい雰囲気に見えるではないか。真逆のタイプのvigoが着てもさらに似合う、この不思議。気楽だけれど品が良く、遊び心があって文学的な香りもする「tashi」の服。ほかにも、靴や、ガラスの器、ホーローのボウルなど、酸いも甘いも噛み分けた、大人の余裕を感じさせる品揃え。帰りには、「今度来るときは東京に負けない美味しい店教えてあげるよ」と、雨の中外まで出て見送ってくださる、ダンディー。

「tashi」の服。ここにもダンディズム感じます

旅も終わり。今回運転を引き受けてくれたタバタ君は、少年が大志を抱く某大学建築学科卒の秀才ながら、チャンチャン焼きを50人前作ったり、体長70cmもの鮭を釣り上げて、そのお腹のイクラを醤油漬けをつくってしまう(相当おいしそう)生粋の札幌男児。現在は名古屋支社勤務のため毎週末、岐阜の山へ愛車スバルでスキーに繰り出すアクティブ派、そしてこんな(運転手にとっては)ハードな旅に快く付き合ってくれる、心優しきナイスガイ(独身←宣伝です笑)でした。本当におつかれさまでした。

そして4日間の東海道中出会った皆様、本当にありがとうございました。