「WOOD JOB!(ウッジョブ)~神去なあなあ日常~」を観ました

現在公開中の「WOOD JOB!(ウッジョブ)~神去なあなあ日常~」を観てきました。林業のことなどなんにも知らなかった主人公が、強い意気込みや高い志などはまったくないまま、なんとなく林業の世界に入りこんで、山の仕事のしんどさや面白さを経験しながらその魅力にじわじわとはまり、成長していく1年間の物語。

エンターテイメント作品だからもちろんデフォルメされてる部分も多々あるけれど、かなりの大胆な祭りのシーンなども、CG一切なしという俳優さんたちの熱演っぷり、とくにヨキ役の伊藤英明さんの笑えるぐらいに野性味溢れる身のこなしが終始圧巻。実際に木を切り倒す場面や、服装・装備や道具、その使い方、斜面を滑り落ちたり木の上をよじ登るときの緊張感、木の上に腰かけて眺める山の壮大な風景は映像でこその迫力!木の香りをいっぱいに乗せた風がこちらまで漂ってくるような清涼感があった。

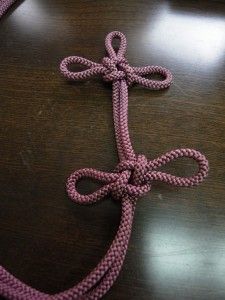

熱い季節に延々続く下刈り。高い木の上に縄一本で登ったり、険しい斜面で作業したり、巨木を倒したりと命がけの作業。先祖代々から受け継がれてきたものを後世にも残す責任。人間の生命より長いサイクルのものを育てる、果てしなく根気のいる仕事。向き不向きもあるだろうし、色々な覚悟も必要な仕事だというのもよくわかった。でも、最初から人並み外れた体力やすごい精神力や、高い能力を持ち合わせていなくても、勇気君みたいなふつうの、どちらかというとやる気のない若者でも、毎日山に入って全身を使って働き、携帯電話も通じない澄み切った空気を吸い、採れたての野菜を食べ、情の厚い人間関係に触れ、山の神様を大切にする日々の積み重ねで「なあなあ」に人間の本能的な部分が目覚め、育てられ、夢中になって、いつしか山の仕事と暮らしから離れがたくなる。一度は都会へ帰ったのに、木の匂いを嗅いでたまらなくなり、やっぱり神去村へ戻ってきて、車窓から嬉しそうに森を見上げるラストシーンはとても自然で素直な感情に思えて共感した。日本のあちこちで、こんな杣人予備軍たちがこれから増えてくるのかもしれない。

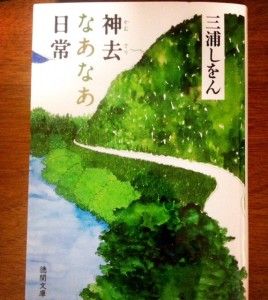

三浦しをんさんの原作『神去なあなあ日常』は、映画を観そびれたとしてもぜひ読んでほしい。主人公勇気の話し言葉にのせて、少しずつ周囲の人と信頼を築き上げていく日々のくらしの出来事や、里山の移ろいゆく四季の風景、山への信仰、祭りに込められた意味など深いところまでも、軽やかに語られていて、惹きこまれた。

森林のこと、もっと知りたい方、興味のある方、こちらのコラムもぜひ読んでみてください↓

□日本全体から、世界から、日本の森林を眺め、輸送距離や「第二の森林」などの研究を通して「木材製品や木造建築物をたくさんつくって、長く大切に使う!」という目標に取り組む滝口建築スタジオ代表 滝口泰弘さんのコラム「森林を守る」 https://www.chilchinbito-hiroba.jp/column/contents/forest/

□地域の森林所有者たちと共有林の再生保護活動を続け、かつての里山の豊かな暮らしや感覚を取り戻して新しい「森林化社会」を目指す、NPO法人「杣の杜学舎」代表 鈴木章さんのコラム「続・森林を守る」 https://www.chilchinbito-hiroba.jp/column/forest2/

□田島山業代表取締役、日田林業500年を考える会会長 田島信太郎さんが「山に木を植え、育てて、切って売る」林業の仕事を小学生にもわかるように教えてくれる好評連載中のコラム「森からの手紙」 https://www.chilchinbito-hiroba.jp/column/letter/

田島山業では子どもたちを対象とした森林環境教育、また学生、社会人の森林ボランティア受入れもされています。ちなみに神去村「中村林業」ほどハードじゃないそうです^^