岡崎京子展へ

岡崎京子展「戦場のガールズ・ライフ」(世田谷文学館、3月31日まで)に行く。平日の午前中なのに、かなりの人。根強い人気がうかがわれる。たくさんの作品。ところどころに、独特のセリフ。出口に、「ありがとう、みんな。」というメッセージ。

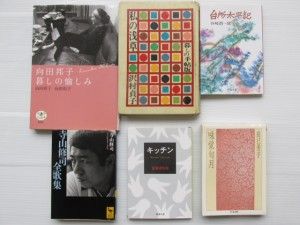

帰り、いつものように、そばやへ寄り、喫茶店に入り、会場で買った、盛りだくさんの本『岡崎京子 戦場のガールズ・ライフ』(平凡社刊)を、うしろから読んでいく。そこに、「もし岡崎京子が事故に遭っていなかったら」という、弟さん(岡崎忠)の文章が、ある。〈岡崎京子の作品には携帯電話もインターネットも出てきません。〉と書き、コミュニケーションの仕方が変化したこの時代に、もし、現役で仕事をしていたら、どのような作品、どのような風を、もたらしていたかと、つづけている。事故からの、19 年という歳月を思う。戦場、というコトバの感覚もずいぶん変わった。