続・夏、涼しく

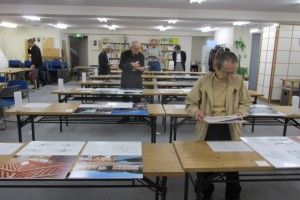

『チルチンびと』84号の特集〈夏涼しく、冬暖かい木の家〉にちなんで、日本の夏をテーマにビブリオバトル、納涼読書会。の続編です。

………

K君。なんだかみんな、食べる話ばかりだな。ぼくは、俳句です。40余年、俳句と親しんだ俳優・小沢昭一『俳句で綴る 変哲半生記』(岩波書店)。変哲は、俳号。その本で、夏の句を楽しみませんか。どれも独特のいい味でしょう。〈手のなかの散歩の土産てんとう虫〉〈まず子供とびだす夕立一過かな〉〈風という風はこの風今朝の風〉。

Aさん。昔々のベストセラー『おばあさんの知恵袋・続』(桑井いね・文春文庫)を。「夏の暮らし」の章を読むと、風呂敷の柄にも、夏の装いがあったという話。〈何かを織り込んだ絽で、撫子、朝顔、秋草なんかが染めてありました。こうして、みんなで心をこめて季節感を盛り込み、涼し気にと演出して暑さを凌いだものでございます。〉いかにも、おばあさんの、やさしさです。

D君。『寺田寅彦随筆集 第五巻』(小宮豊隆編・岩波文庫)には、日本人を育ててきた気候は温帯であるとして、こうあるよ。〈温帯における季節の交代、天気の変化は人間の知恵を養成する。週期的あるいは非週期的に複雑な変化の相貌を現わす環境に適応するためには人間は不断の注意と多様なくふうを要求されるからである。〉そうだ。日本人の知恵は日本の季節から生まれたのだ。一同、ナットク、お開きとなった。

………

『チルチンびと』84号〈特集・夏涼しく、冬暖かい木の家 ― 風土に寄り添う住まいと暮らし〉は、6月11日発売です。