読書の秋、庭暮らしの秋(前篇)

『チルチンびと』85号の特集 ― 我が家の庭暮らし / 暮らしに農の風景を― に、ちなんで、ビブリオ・バトル、秋の読書会。

………

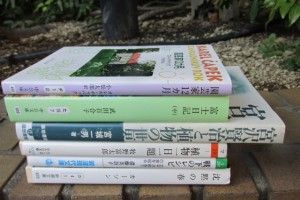

C君 いまさら、と仰るでしょうが『園芸家12カ月』(カレル・チャペック・中公文庫)。九月なら、こういう言葉〈九月は、われわれが植物を植えることができるように、大地がもういちど入口をあける月! 春までに根づくものは、いま土におろさなければならない。〉というふうに、その月ごとの呼び掛け。これがいい。魅かれます。

Uさん またかと、仰るでしょうが『富士日記』(武田百合子・中公文庫)。ご存じ、武田泰淳さんとの日々をつづるところどころに、草や木の描写。なんともステキ。〈庭の花は終ってしまった。咲き残っている松虫草の花びらは、白っぽく紙のようになってしまっている。赤い実がなるトゲトゲのある木が、今一番元気がいい。リスかイタチのくる足音かと思うと、一枚ずつ木の葉が落ちる音だ。〉 ねっ。

S氏 宮沢賢治が、花壇や造園に熱心だったことは、知ってるよね。その賢治のスケッチふうの設計図からうまれた、盛岡少年院の花壇「涙ぐむ眼」誕生のいきさつが、書かれています。『宮沢賢治と植物の世界』(宮城一男、高村毅一・築地書館)。瞳のところは、目尻は、何の花を植えるか? などのアイデア。賢治の作品と植物との接点が、読めるんだ。

………

『チルチンびと』85号は、9月11日発売予定。お楽しみに。