1910年というから、明治43年。うちの曽祖父が始めたんですよ。最初は、母型屋だった。母型つまり、活字をつくるモト。でもこれは、ぼくの生まれる以前のことだから、よくわからない。そのあと、活版が主流になって、活字屋へ。ずっと、店はココです。同じ場所。電通の本社が築地にありましたよね。その前のビルのところに「活字発祥の碑」というのがあるんです。ここらあたりは、活字にエンの深い場所だったわけですよ。数寄屋橋の交差点には、大日本印刷の前身の秀英舎があった。そういう印刷関係のはじまりの地。新聞社があったでしょう、出版社、紙屋さん関係があったでしょう …… ごく自然に集まった。

うちは、兄弟が4人いたんですよ。長男、次男、三男、四男 …… それが全部、一緒に、うちの仕事をしていたんです。長男は、106歳で、昨年、亡くなった。次男が、ぼくのオヤジで23年前に亡くなった。ぼくは、5代目になります。大学を卒業して店に入った。だけど、その当時このへん、印刷屋さんは 200 軒くらいあった。それが、時代とともに一つ欠け二つ欠け、いま、ハッキリいって、印刷屋さんはゼロですからね。うちは、その印刷屋さんに、活字を供給していたわけ。その活字を使う印刷屋さんが、ドンドン減ってきてゼロになったわけです。

印刷屋さんにも“くくり”があって、ページもの屋さんと端(は)もの屋さんとあるんです。ページものというのは、本です。出版です。端ものというのは、伝票とか名刺とか袋とか細かい印刷。このへんは、端もの屋さんが多かった。とくに、名刺です。ぼくが、この仕事に入ったころは、名刺っていうのは、印刷屋のサービス品、付属品だったわけ。名刺を扱って、そのエンからいろいろ他の仕事をする。その名刺を刷る下請け屋さんが、いっぱいあったんですね。それが、もう、ないんですよ。

ぼくが、大学を卒業してこの仕事に入ったころから、まだあった活版の仕事が徐徐に徐徐に、下がってきた。これじゃあダメだと思って、いろんなことを始めたわけですね。当時、印刷組合では、こういう掛け声があったんです。「ホットからクールへ」。ホットは、活字のことです。活字は熱で鉛を溶かしてつくるわけ。クールは、印画紙と水で作業するから。だから「ホットからクールへ」ですね。印刷屋さんは、そこへシフトした。だんだん、活字の需要が落ちてきた。みんな、クールになってしまった。

やがて、ワープロが出たんですね。ワープロは、初期のころ、まだあまり品質がよくなくて、文字は打てるけど、印刷には向かない、と。それを、いろんなメーカーから、出力を高めた機械が出てきた。そのあと、Macが出た。そのときもう、ガクゼンとしたわけ。そんなある日、ウチでホームページをつくったんですよ。それをつくってくれたのは、メリーさんというデザイナーで、ウエブ関係の会社に勤めているひと。たまたま上司から、活版で名刺をつくろうといわれて、それで初めて、ウチにきたんですよ。全然知らなかった活版の仕事を見て、びっくりしちゃった。そこで、ハマっちゃったわけ。そのひとが、ホームページをつくってくれた。

つくった当初は、まったく反応がなかったけど、ある日突然、ブログというのにウチで名刺をつくった方が、発信した。よかった、モノが違うって。それからドンドンお客さんがふえて、いまに至っているわけ。いまね、ウチに来られる方はパソコンを使わなければ来られないわけですよ。パソコンで、検索しますよね。ホームページにたどりつきますよね。それで、店の場所がどこかわかって、その地図で訪ねてくる。ウチは、なんの宣伝もしていないんですけどね。

えーと、これが、ウチの昔の12ポ明朝の活字の見本呫ですよ。昭和7年 のものですね。戦前だから、この書体は、もうありません。こっちのは、モトヤさんという大阪の活字屋さんのもの。これは、東京の岩田母型製造所さんの見本呫ですね。…… えー、それで、さきほどの話の続きですけど …… 。

ホームページを始めたつぎに、やはり、メリーさんというデザイナーの発案で、ワークショップを8年前に始めました。「活字工房」というのを。それで、毎月一回、知り合いの人の工房で、ワークショップをしています。これまで参加された方が、延べで1000人くらい。ほとんどが、若い人。ワークショップって、名刺をつくったりするんですよ。自分で活字を拾って、組んで、印刷して、それで完結する。ええ、インクはまだありますよ。紙も、いろいろありますよ。紙は、風合いが大切なんです。ある程度、厚みがあって、品もあるカンジ。

そして、最近、フェイスブックも、立ち上げました。これがまた、スゴイんですよ。1日に、300きましたよ。そういうのを見てか、弟子入り希望の人が店に来られたことがある。一応、お見せしたんですよ、中を。見せたら、ハイ、わかりましたって帰っちゃいました。何がわかったのか、わかりませんけどね。何をやりたかったのか、それもわからない。活版に憧れたのかもしれないけど、とにかく、印刷は「3K」といわれた仕事でしたからね。職人の世界でしたからね。いまは、職人なんていらない。なくて、できちゃいますからね。パソコンがあれば、誰でもできる。あの弟子入り希望の人は、昔のものに憧れて来たのかなあ。でも、ハッキリ言って、食べられないですよ。趣味の世界としてならできるでしょうけど、それが仕事として、食えるかどうか、ですからね。

………………

あなたも、活版・活字の名刺を、自分の手でつくってみませんか。…… そんなワークショップ 「活字工房」は、こちらです。

もう、50年くらい前に、成瀬巳喜男監督の映画で『秋立ちぬ』というのがありました。その映画の舞台が、うちの前の店だったんです。実際は、印刷屋さんでしたけど…… 八百屋さんという設定でね。主役は、乙羽信子。その映画に、うちも出てくるんですよ。セットですけど、この店がこのまんま出てくる。いま、それを観ても、このあたりって、まったく変わっていない。ナナメ前がマンションになったりしていますけど、道幅は同じだし。その映画に、ここいらのコドモがデパートに遊びに行くところがあります。デパートの屋上から、東京湾が見える。ぼくも、よく松屋に遊びに行きましたよ。小学校は京橋小学校。そこの突き当たりにありました。もう、なくなりましたけどね。そう。このへん、コドモは多かったけど、いま、いませんね。それは、変わりました。

ぼくは、戦後生まれだからよくわかんないけど、兵隊に行っていたオヤジが帰ってきて、いろいろ苦労して、ココを立ち上げたわけ。建物は、空襲から逃れて、残っていたんです。忙しかったろうね。活版しかなかったんだから。オフクロは、いま94歳で元気ですが、昔のことを、よく話します。店の前に、自転車がズラーッと並んでいたって。だから、遠くから見ても、すぐ、中村活字のところだって、わかったって。この辺、活字屋さんが何軒もあって、この店にないとなると、ほかを、渡り歩くわけ。遠い昔の話ですよ。

で、さっきも言ったように、ぼくはこのままではと、いろいろ始めた。手でやる印刷機を買って印刷を始めたり、自動の機械を入れてみたり、オフセット印刷の機械を入れたり、写植の勉強をしたりしたんです。そういうのも、みんなダメになった。いまはもう、データの世界ですからね。データでやりとりして、版下なんかいらない世界ですからね。

毎日、朝6時ごろから、仕事をしています。目を使う仕事でしょう。夜になると、ツライわけ。朝早くからやって、夜は5時に終わりにするんです。仕事は、ほとんど名刺ですね。9割方、名刺。データでやりとりすれば、これでお願いします、で終わりますよね。活版の名刺は、書体、文字の大きさ、行間、字間 …… これらを活字でやると、制約がありますよね。そのことを、説明しなきゃいけない。時間が、かかります。名刺は、前にも言ったように、印刷屋の付属品、サービス品とされていたから、値段が安い。そういう発想を変えていかないとね。いま、100枚、8,000円から。

これから? これもさっきお話ししたように、活版に関心を持つ若い方が、増えてきた。そういう人たちを、応援したいと思いますね。わかってきたのは、美的感覚の違い。昔は、活版というのは、キタナイというふうなイメージだったのが、そうじゃなくなったんだ。いまの人は、キレイだ、美しいと思うんですね。全然、違う。ファッション的、というか。最近、増えているのは、ショップカードを活版で、というのを見かけますからね。そういう流れ …… でも、若い人が取り組んでいるのは、楽しみですね。ものづくりをしている、作品をつくる、というカンジ。アートですよね。活版のイメージが変わったんです。

あ、そうそう。何年か前に、こういう本が出たんですよ。『二十歳の君へ』(文藝春秋)。当時、東大の立花隆ゼミから生まれた、インタビュー形式の本。学生がインタビューに来てね。ぼくは、ここに出ている。(以下、中村さんの発言から引用)。

…… うちのお得意のCMクリエイターさんが使っていた例だと、コンビニのおにぎりとお母さんのおにぎりとの違いだね。活字にはそれを組む人の「気」とか「思い」がこもるんだって。やっぱり機械が作ったおにぎりよりも、人の手で 握られたおにぎりの方がおいしい。そういうことなんじゃないかな。 ……(了)

株式会社 中村活字

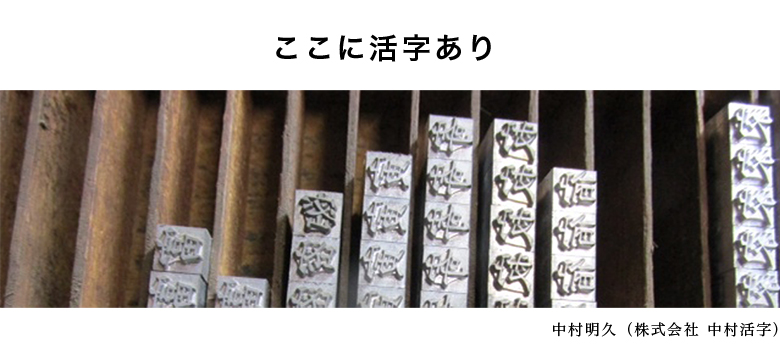

印刷といえば、活字・活版だったのは昔の話。東京・銀座で、創業100余年の活版印刷業、中村活字5代目主人は「いまや、活字はアートになりました」と、変遷を語る。