金曜の晩、東京にくる用事があったということで、高田耕造商店の3代目、高田大輔さんが事務所に遊びにきてくれました。

たわしそっくり!?な高田大輔さん

棕櫚はかつては紀州の重要な産物だったのが、いまでは輸入品の棕櫚やパームヤシのたわしにとって代わられ、需要がどんどん減って棕櫚山もなくなっていったのだとか。ここでもまた杉や檜と同じく、大量生産大量消費の波に飲み込まれ、衰退する産業、荒廃していく山・・・高田さんは、それまでやっていた調理師を辞め、家を継ぐことになってから、国産の棕櫚たわしの良さをあらためて学んだそう。これなら「たわしは固くて痛くて」という一般的なイメージを払拭していけるという思い、また実際使う人々からの反応があまりにもいいことなどから、数々の失敗にもめげず良質の国産棕櫚の皮を求め、安定的に供給をしてくれる人を確保し、地道に国産棕櫚たわしの普及に勤しむ情熱の3代目! その活動が色々な他分野の職人さんとの繋がりを産み、棕櫚山の再生活動にも繋がっています。

国産の棕櫚でつくったたわしの手触りは最高。いつまでも触っていたくなるほど、滑らかで程よい固さで、身体を洗ってもさぞかし気持ちよさそう。実際、頭をシャンプーなしで洗ってもツヤが出るのだとか。その他、料亭で野菜を洗うのにつかわれたり、染物職人さんが布を洗うのにつかわれたりと、良い物を求める人々に「このたわしでなくては」と言わせる、極上の使い心地なのです。もしお近くで見つけたときは、ぜひ手に取って触ってみてくださいね♪

色々な形のたわし。職人の技でできる最小のものは、ストラップに。かわいい!

2012/10/23 takeko, その他, 雑貨

AUTHOR:chilchinbito

[長野県・白骨温泉/諏訪神社]

[長野県・白骨温泉/諏訪神社]

秘湯はたいてい、しつこい山道をクリアしなければ到着しない。ひとつ間違えれば、転落してしまいそうな、細くうねる山道を、ひたすら進み、やっとたどりついた白骨温泉。このホッとする感じは、歓楽街としてではなく、江戸・元禄時代に湯宿が建ちはじめ、多くの湯治客が訪れたという、湯治場としての温泉だからだろうか。湧き出したときには透明な湯が、空気に触れて白濁する、湯が豊富で、新鮮な湯がとてもぜいたくだ。この温泉で炊く温泉粥は名物でもあり、消化器系の臓器の血流と、働きを良くするそう。しみわたるようなお粥は、じんわりとおいしかった。以前、温泉偽装で話題になってしまったことがあったが、現在は信頼を回復しているようだった。旅を重ねて最近は「露天や野天」より「内湯」の方が好きかもしれない、と感じている。

諏訪大社は、長野県諏訪湖の周辺に上社本宮、上社前宮、下社春宮、下社秋宮の4つの境内がある神社で、7年目ごとに行われる御柱祭でも有名だ。なんと、こちらの手水舎は湯気のたつ温泉だった。東参道から布橋と呼ばれる67mもの長い廊下を渡って、上社本宮に参拝し、ご朱印をいただき、旅のしめくくりに感謝した。

今回の旅では、その土地土地の、歴史ある旅館に宿泊させていただいたのだが、夜はその歴史の深さゆえ、いろいろと想像をめぐらせ過ぎ、根拠のない恐怖と、病み上がりという体調のため、眠れない夜が続いてしまった。想像するより、断続的な木のきしむ音は恐ろしいものだ。次回の旅は、ホテルに泊まろうかな…と思ったのでした。

2012/10/21 kuro, その他

AUTHOR:chilchinbito

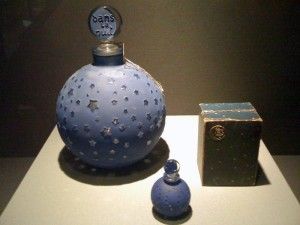

[岐阜県・飛騨高山美術館/高山の古い町並み]

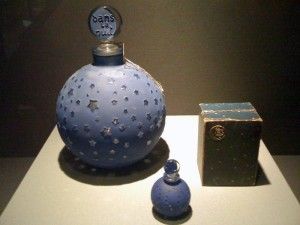

飛騨高山美術館は、16世紀から20世紀の、世界中から収集したガラス工芸品を収蔵する、1997年に開館された美術館だ。丘の上に建ち、高山の町を一望できる、すばらしいロケーション。紅葉には少し早かったが、秋の澄んだ高い空と、冷たい風が気持ちよかった。

吸い込まれるような質感の、香水のガラス瓶たちが数点展示されていた。驚いたのは、ガラス瓶の外箱も、非常に良い状態で保存されていることだ。どんな方が、この香水を身にまとったのだろう。ショーケースの中のガラス瓶は、実際に手にとって、触れてみたい衝動にかられた。※飛騨高山美術館の館内撮影は許可されている。

古い町並みが残る飛騨高山。

提灯を灯した屋台が闇夜にゆれ、伝統の衣装に身をつつんだ総勢数百名の大行列が、お囃子や雅楽などを披露しながら町を巡る八幡祭を控え、高山の町には、すでにお祭りの空気が漂う。

7軒あるという、造り酒屋には酒ばやし(杉の葉を集め球状にした杉玉)がさがり、人力車が数台往来する。軒下には用水が流れ、行き交う人々ものんびりと、時間もゆったりと流れる。平日で人出が少ないせいもあり、風情ある町並みに心休まる。この辺りは、景観整備のため、17:00頃にはどのお店も閉めてしまうのだそうだ。その代り、朝市は毎朝6:00から開催されている。残念ながら、今回は朝市にうかがえなかったので、次回の旅の楽しみにすることにした。

夕暮れ時に、櫻山八幡宮をお参りして、高山の旅をしめくくった。※のんびりと過ごした高山では、写真を撮ることをすっかり忘れて散策した。

2012/10/19 kuro, 未分類

AUTHOR:chilchinbito

猛暑のおかげで、今年の紅葉は例年より遅れているそうだ。まだまだ美しい緑が残る10月上旬、富山・岐阜・長野の秋の旅に出かけた。[富山県・五箇山/岐阜県・白川郷][岐阜県・飛騨高山美術館/高山の古い町並み][長野県・白骨温泉/諏訪大社]の3編に分けて記そうと思う。旅の途中で一気に秋がやってきて、季節の入れ替わりを肌で感じる旅になった。

[富山県・五箇山/岐阜県・白川郷]

1995年、ユネスコの世界遺産に文化遺産として登録された、白川郷・五箇山合掌造り集落。五箇山は富山県南砺市にあり、山を背に並ぶ合掌造りの集落は、ほんとうにひっそりと、寄り添っているようだった。養蚕業が有名な五箇山だが、江戸時代、加賀藩の火薬として使用される、塩硝や和紙などが主要産業だったといわれている。また、加賀藩の流刑地となっていたということで、復元された流刑小屋が、全国でも珍しい民族文化財として保存されている。朝、宿から見える山々には、幾層もの真っ白い雲がかかり、雲上にいるかのようか気分になった。日中は、たくさんのとんぼが、川べりをすいすいと泳ぐように飛び回っていた。ほとんど観光地化されていない、この素朴で、のどかな風景が、後世に繋いでいかれるようにと思う。

岐阜県にある白川郷では、ちょうど屋根の葺き替えをしているところを見ることができた。果てしない作業の連続だが、見ごたえがあった。屋根は60度近い勾配で豪雪に耐えられるように形成されている。間近に見た、茅葺き屋根の厚さには圧倒された。日本を代表する村のひとつとして継承していくことは、現在もこの村で生活されている方々の、ご苦労なくして決して成り立たないんだなと思った。

ところで、五箇山も、白川郷も、旅行客の大半が、日本人以外の方々だったのが、なんとも印象的だった。

2012/10/16 kuro, その他

AUTHOR:chilchinbito

3連休にウォーキングフェスタに参加しました(*^^)v

多摩川の河川敷を歩くイベントで

一番長い距離は朝5時出発の50キロ!!

他にも自分のペースに合わせて

31キロ、17キロ、9キロ、8キロ、4キロのファミリーコースが選べ

ゴールすると、完歩の証明書ももらえます!

私は、散歩気分だったので、4キロのファミリーコースに参加。

ファミリーコースだと、受付時間も長いのでお昼過ぎに受付を済ませ

ゼッケンをもらい、いざ出発!

天気も良く、気持いい!

…曇りだったので、私は帽子を持ってこなかったのですが

まさかの晴天…

自分が晴れ女だってことを

忘れてた…(o ̄∇ ̄)o!!

河川敷は日よけがないので

旦那さんと交代で帽子をかぶり

お散歩。

河川敷なので、秋の虫の声もしました。

4キロもおしゃべりしながらだとあっという間。

途中で、ちょっと休憩を入れたりしながら

のんびりと休日の午後を楽しみました。

ゴール地点では、テントがたくさんあり

沿道10区市の宣伝ブース、イベントブースがありました。

旦那さんは、フラフープに挑戦してりんごジュースをもらったり

私はじゃんけん大会に参加して洗剤をもらったり…

ウォーキング以外も楽しいイベントでした。

特産品のお店では、国立名物「谷保村のほうれん草うどん」を購入。

スポーツの秋の後は、食欲の秋

ほうれん草うどんも楽しみなamedioでした

(●´ω`●)ゞ

2012/10/14 amedio, イベント, 食べ物

AUTHOR:chilchinbito

新聞を開いたら「古民家除染できず/豊かな里山暮らし奪われた/福島のレイチェル・カーソン/境野米子さんの告発/築170年かやぶきホットスポットに」という見出しが、目にとまった。(『東京新聞』10月9日) 境野さんは『チルチンびと』73号にも、原発事故後、一変した、福島暮らしを描いた。かやぶき屋根の古民家に住む。その、かやの汚染については、この新聞記事でも、こんなふうに、ふれている。

—–「立派なかやぶきですね」と褒められるたびに境野さんは「これが困りものなの」と話しだす。—- 事故後、境野さんは線量計を購入した。周りの地表面が毎時一・二~一・五マイクロシーベルトに対し、カヤ屋根は放射性物質が吸着しやすく二~三マイクロシーベルトと倍近い。庭の木を切ると線量が少し下がったが、現在でも囲炉裏近くや居間は〇・四マイクロシーベルト前後あり、トタン屋根の台所の線量は低い。「かやぶきがホットスポットなんです」—-境野さんは、困り果てて言う。「中間貯蔵施設ができないと、屋根替えもできない。自然に近い暮らしをしてきた人ほど打撃は大きい。うちの暮らしの魅力も九割減です」——

この記事からも、静かな悲しみと怒りが聞こえてきた。

2012/10/12 morimori, その他

AUTHOR:chilchinbito

「今すぐ、ここで、大声で泣きたい」

突然のニュースに、私はそう叫びそうだった。

前職場でお世話になり、尊敬していた方が、30歳そこそこの若さで、先月亡くなった。

どれだけ思い出しても、欠点が見つからない。

穏やかで寛容、決して威張らず、それでいて自然体。

迅速かつ丁寧で的確な仕事っぷりは、上司からも部下からも信頼が厚かった。

長丁場の打合せも一糸乱れず、沈着冷静に問題を次々と解決。

他人の失敗をさらりとフォローし、無意識に弱い立場の人の存在を受け入れ、真摯に接する姿勢は、本当に頭の下がる思いだった。

短い間だったけれど、一緒の仕事に携わることができたことを、心から感謝している。

今までありがとうございました。どうか、ゆっくり休んでください。

2012/10/10 kuro, その他

AUTHOR:chilchinbito

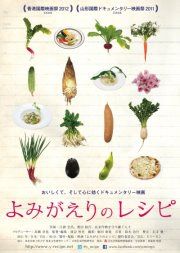

大量生産・大量消費の勢いに追いやられ、絶滅寸前の在来作物がこの映画の主役。 その命を繋ぎ、畳何畳分かの庭の片隅で自分たちの食べる分だけをひっそりと大切に育ててきた人々。 昔ながらの味にこだわり、その種を求めた地元の漬物屋さん。 その農法から食文化の保存と継承の研究活動を10年来続けている山形大学の江頭宏昌准教授。 生産者を訪ね歩き、野へ山へ入っては生えている芽でも根っこでもなんでもかじってしまう探究心の塊みたいな山形イタリアン「アル・ケッチャーノ」の奥田正行シェフ・・・誰が欠けても成立しない、山形在来作物の「よみがえり」の物語だ。

在来作物は、種選びからして熟練の技が必要で、育てるのにも大変に手間も時間もかかる。けれども風土に根ざし自然を大切にしながら、その土地の旨みを吸い込んできた地域の宝なのだ。 「風」を感じるような野菜――風土、そして風格のある、風流という言葉にも通じるような野菜――をつくりたいという、とある生産者の言葉が印象的だった。 子どもたちの瑞々しい感性にこそ、その「本物」さ加減が伝わるのか、見慣れない形状の野菜に臆することもなく、歓声をあげ、笑い声をあげながら種を植えたり調理実習をしたり。 大人だって、生産者に「これが、俺のカブ!?」と言わしめる、奥田シェフの魔法がかかった野菜のフルコース試食会! そんな課外授業なら、いますぐ新幹線に乗って受けに行きたくなる。

実際、わたしは芋煮会で伝承野菜を食べたのでわかる。 甚五右エ門芋は神々しい白い光を放って優しく上品な味のする、柔らかくて上品な里芋だった。勘次郎胡瓜は皮の硬さを全く感じず、水分をたっぷり含んだ爽やかな触感で、キュウリ嫌いのvigoも抵抗なく食べられた。 いずれも近所の大手スーパーでは決して手に入らない味わい。 その主催者の佐藤春樹さんもお祖父様と共に当然だが出演されていたので、心の中で「おぉ。出てる~」と騒いでしまった。 ほんわかした雰囲気はお会いしたときそのままだったが、あのときには見えなかった表情、育てるのも売るのも大変な在来作物を引き継いでいくことへの不安や相当な覚悟があったのだと知った。 また、焼き畑でのカブづくりのシーンでは木の勉強会で教わったばかりの植林作業を、映像とはいえ目の当たりにしてこういうことかと腑に落ちた。

渡辺智史監督は、「消費者が幅広い知識を求めて食を楽しめば、生産者も刺激を受けて農業が喜びに満ちたものになる」と言う。その気になれば「アル・ケッチャーノ」にも行けるし、佐藤さんの甚五右エ門芋だって芋煮会に行けば食べられる。でも探してみれば身近にも、それぞれの地域の宝を育てる人、その素材を生かしたお店を開く人、それらをマルシェやイベントを通じて広める人たちがいる。 「チルチンびと広場」もそういう方たちに次々と参加してもらっている。まだまだ数は少ないけれど、そんな幸運な出会いのひとつのきっかけになれたら嬉しい。

風土と命、生産者と消費者、みんな繋がっている。 何を食べるのか? を強く突きつけられるのではなく、自然にこんな食べ物を選びたいと思えるような、優しくて美しい映画です。 「よみがえりのレシピ」は、10月20日(土)から渋谷ユーロスペース、その後全国順次公開だそう。 たくさんの人に届きますように。

公式サイト http://y-recipe.net/

2012/10/08 takeko, 映画

AUTHOR:chilchinbito

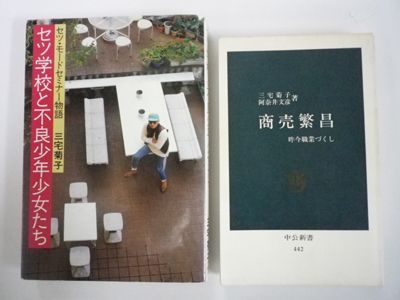

三宅菊子さんが亡くなった。新聞の訃報欄に、『アンアン』などで活躍したライター、という紹介記事があった。私の手もとに、『セツ学校と不良少年少女たち』と『商売繁昌』という三宅さんの著書がある。『商売繁昌』は、彼女と阿奈井文彦さんと私の三人で雑誌に連載、それが一冊になったものである。ガンコでコリ症の彼女に、この゛職人噺゛の取材は、よく似合った。なかでも、木挽町の天ぷらや「天国」の主人の話の聞き書きは、傑作だった。

ある日、歌舞伎の楽屋に、天国から、天丼の出前をする。注文したのは、六代目(菊五郎)。あとから、海老がまっすぐ揚がっていなかった、と言ってくる。天国主人は、そこで—-。

—- そこであたしは説明した。海老をまっすぐに揚げるためには、包丁で腹のとこに切り込みを入れるんです。それやるとくるっと丸まらないで揚がるんだ。けど、歯ごたえがなくなる。あたしは言ってやりました。「日本一のあんたが食べるからこそ、包丁を入れずに、しゃきっとした歯ごたえに揚げたんだ、それがわからないようなら食べなくていいよッ」

2012/10/06 morimori, 書籍

AUTHOR:chilchinbito

以前、横浜を散歩した時に買った和紙。

お店でもらった型紙をもとに

自分で封筒を作ってみました。

ちょっとしたお礼をつつんだり

仲の良い友達にお手紙を書いたりするのに

ちょうどいい感じ♪

雨の日とかちょっと湿気がある日に

作ると良いとのことだったので、

湿度が高い日にまとめて作成。

何かを作っているときって夢中になって

頭の中でほかのことを考えることなく

“無”になれるので好きです☆

私にとっては“夢中”ではなく“無中”の

漢字のほうがあっているかも。

出来上がったものを見て

我ながらなかなかかわいらしいと

自画自賛♪

今度は使う日が楽しみなamedioでした!(^^)!

2012/10/04 amedio, 雑貨

AUTHOR:chilchinbito