冬来りなば『チルチンびと』冬 106号の予告篇です

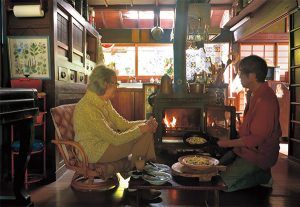

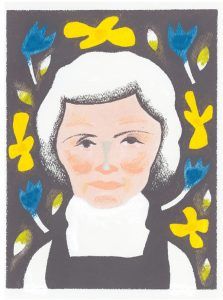

新連載「ベニシアと正、明日を見つめて」(文・写真/梶山 正)が始まります。おなじみ、京都大原での、ふたり。訳あって、新しい薪ストーブを購入した。そのお話。

〈……新しい薪ストーブの燃焼室は広く、そこにクッキングスタンドを据えバーベキュー網や焼き串、ダッチオーブン、フライパンをのせて肉や魚を焼いたり煮たりと料理の幅が増えた。美味しい料理に舌鼓を打つ日々だが、薪はどんどん減っていく。2倍の大きさの薪スドーブは、前の1,5倍ぐらい薪を食うようだ。……〉

これが、2人の「薪ストーブと日々の暮らし」。つづきは、ぜひ誌上でごらんください。

………

『チルチンびと』冬106号は、12月11日発売です。お楽しみに!