ポツンと - カフェ

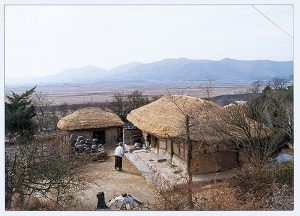

夏の郡上踊りで有名な岐阜県郡上市郡上八幡の上流、大和町。国道から山あいの道をくねくねと登ると栗巣川の上流にたどり着きます。上栗巣地区、通称母袋は約38世帯の小さな村。緑を抜けると村のはずれに小さな一軒家がありました。「とまりぎ 山ノひゃくせい」は、民宿・喫茶で、どぶろくづしりもしています。……

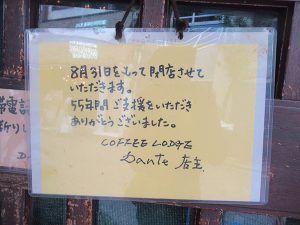

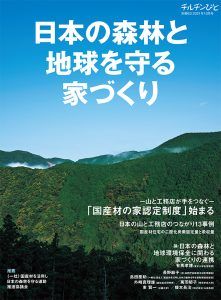

こんな書き出しで始まる「つながる人びと」は『チルチンびと』の異色連載。ページを開くと、お店で働く3人の笑顔。緑に囲まれた店。カフェのランチ。麦ごはん、大根とセロリのスープ、ナガイモコロツケ、クルミ味噌、ゴボウサラダ……などなど、1500円の食卓。それらの写真を見ることができる。人里晴れたここ、店が開く週二回は 賑わいをみせるという。

ぜひ、いちど。

………

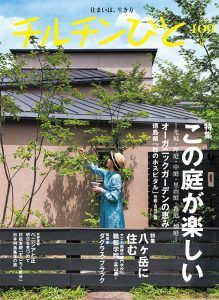

『チルチンびと』秋 109号は、特集「この庭が楽しい」。好評発売中。