安西水丸さんの好きだった庭

鎌倉山でいつも原稿を書くために使っている家には小さな庭がある。時々植木屋を入れはしているものの、たいていは草茫々である。新春にはあちこちにフキノトウが出る。春にはヨモギが伸び、夏にはあちこちにヒルガオが咲き、秋にはススキが穂を付ける。ドクダミも咲きツユクサもあちこちに花を付ける。まだまだ知らない草花も多い。別に誰かが種を蒔いたわけではなく、何処からともなく出てきたものだ。ぼくはウッドデッキに出てそんな草花を眺めるのが大好きだ。夏の月のきれいな夜には、盆に酒や肴をのせ、草花のゆれるのを目に一人酒をして過ごす。

………

安西水丸さんは、本誌の連載「a day in the life」に、“草茫々の庭が好きだ”というタイトルで、こういう文章を書いた。それは、ちょうど昨年の秋。やはり、庭仕事の特集の号だった。それから、もう、1年が、たった。

…………

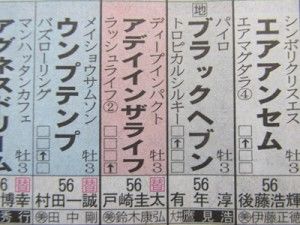

『チルチンびと』81号は、特集〈庭時間のある暮らし〉。9月11日 発売です。ベニシアさん、琵琶湖畔の築182年の古民家と庭を訪ねる…… その他、ステキな庭の話題満載です。ぜひ、ごらんください。