続・春はキッチンから

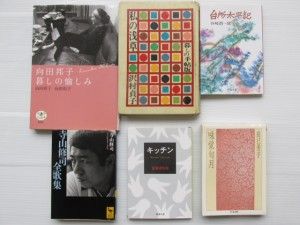

『チルチンびと』83号の特集テーマは「キッチン」。それにちなんで、ビブリオ・バトルをと、集まった6人6冊。

………

Nさん。『味覚旬月』(辰巳芳子著・ちくま文庫)。食の歳事記といえるような愉しい本ですが、なかに「座り台所の知恵 ー 続あえもの」という章がありまして。〈春はもうそこまで来ている。これを読み、忘れていた味に、擂鉢、擂りこぎにとりついて下さる方があれば、うれしい。ただ、あえものは、昔の座り台所が生み出した料理、あい間あい間で座ると疲れない。〉私は、この本で、初めて座り台所という言葉を知ったんですよ。

Eさん。私にとっての台所といえば、おいしいもの好きの、向田邦子さん。『向田邦子 暮しの愉しみ』(向田邦子・和子著・新潮社)。「春は勝手口から」という章で、妹の和子さんは書いています。〈春キャベツの一夜漬け、揉んだ大根とかぶをレモン汁や柚で香りを立て、歯ごたえも楽しかった三分漬け……〉そして〈春はいつも勝手口からやって来る。向田の家の春は、包丁とすり鉢の音、そして土の香りとともに始まった。〉 ここにも、庶民の暮らしがありますよ。

M君。さすがに、この季節、みなさん、爛漫というカンジですね。それに水さすつもりなど、ありませんが、ぼくにとっては、この一冊。いや、この一句。といって『寺山修司全歌集』(寺山修司著・講談社学術文庫)。

冷蔵庫のなかのくらやみ一片の肉冷やしつつ読むトロツキー

これが、ぼくの台所です。

― いつものような、いい春の宵だった。

………

『チルチンびと』83号 、特集「キッチンで変わる暮らし」は、3月11日発売です。お楽しみに。