かんたん豆腐ムース

あらかじめ戻しておいたゼラチンとお豆腐を、ブレンダ―でかくはんし、

冷蔵庫で冷やすとかんたん豆腐ムースの完成だ。

お豆腐は、もともと固形だから、大失敗することはないけれど、

ゼラチンの配分は結構むずかしい、と思う。

硬くなったり、柔らかくなったり、お豆腐の種類によって、随分出来上がりが違ってくる。

あらかじめ戻しておいたゼラチンとお豆腐を、ブレンダ―でかくはんし、

冷蔵庫で冷やすとかんたん豆腐ムースの完成だ。

お豆腐は、もともと固形だから、大失敗することはないけれど、

ゼラチンの配分は結構むずかしい、と思う。

硬くなったり、柔らかくなったり、お豆腐の種類によって、随分出来上がりが違ってくる。

たとえば夫婦茶碗といったものに興味がない。茶碗は丼にちかいくらい大きな奴に少し飯を盛るというのでありたい。そのためには茶碗は古道具屋に限るのである。半端ものを買うのである。米ばかりを喰っていた奴の考えたもの、こしらえたものは、米の飯を喰うためには誠に都合よくできているものだ。 (『人生論手帖』山口瞳著・古道具屋で食器を買う)

山口さんのこの文章が記憶にあったから、『チルチンびと』76号・特集「昔家を、愉しむ」のなかの、次の記事を読んで、オヤ、どこか似ていると思った。

アンティークの良さは、時代を超えて生き残ってきた必然性にあります。長い間、捨てられず、使われ続けてきたのには理由があるのです。美しくバランスのとれた造形、使いやすいすぐれたデザイン、目的にあった贅沢な素材。そして何より、一緒に暮らしていきたいと思わせる、魅力に溢れているのです。 (「和洋アンティーク教本」塩見和彦)

古い道具を使う喜びや探す楽しみは、茶碗にもランプにもドアノブにも、共通しているのだと思った。

————— 『チルチンびと』76号は、ただいま発売中です。

古いものから漂う温もりはいい。ただ、かつて生家に転っていた器や塗りの剥げた家具など、今骨董店で求めるとなると驚くほど高価だ。古さは贅沢になった。

(「a day in the life 」安西水丸)

ただ歳をとるのではなく、経験の滲み出た年寄りに。ちゃんと生きてゆくことで魅力的になるのは、ものも人間も同じですね。

(「家も人も歳を重ねて美しく」)

小さい目を大きく見せるのも、大きな口を小さく見せるのも、化粧次第。家具が大きすぎたと思えば、照明を低く、小さく絞ってみる。そうするとまわりが気にならなくなり、空間がぐっとよくなります。

(「和洋アンティーク教本」塩見和彦)

こどもは体全体が感覚受容器なのだ。体全体が学習受容器なのだ。体全体で大地から学ぶ。

(「こどもと建築」仙田満)

日本家屋って、実は介護に向いてるんじゃないでしょうか。

(「『雨ニモマケズ』の心意気 – 岩手を背負う工務店、介護施設、製材所」)

今号の取材でまわった鳥取。安西水丸さん曰く、「砂丘に行かなくなったら、鳥取のプロですよ」

(「編集後記」)

—————————-

『チルチンびと』76号 (特集・昔家を愉しむ) からひろった言葉です。

『チルチンびと』76号は、6月11日発売です。

いつも『チルチンびと広場』を訪れてくださる、みなさま。『広場』がひらかれて3年目。本日、6月2日。装いをあらたにいたしました。

より楽しく、より使いやすく。—-リニューアルを記念して、プレゼントのコーナーも開設。まず1回目は『広場』でもおなじみ、世田谷区経堂の文房具店・ハルカゼ舎オリジナルの゛文具セット゛を3名の方にプレゼント。ご応募、お待ちしています。

よりうれしく。より見やすく。—-さらに、近日、オススメ商品のコーナーや新しいコラムなどのコンテンツも追加する予定です。どうぞお楽しみに。

より役に立つ、より新鮮な情報を。—-これからも、よろしくお願いいたします。

先日、大山へ登山をした際、茶屋にあったのれん…

「ルーメソ?!」

これ、なんだろ!!なんだろ!!

(。・_・。 ))(( 。・_・。)

すごい気になる!!!

おもしろいものを大発見!!

O(≧▽≦)O ワーイ♪

と写真を撮り一人ワイワイ騒いでいると

それを見た旦那さんが

しばらくして…

……

……

……

……

「これ…ラーメンじゃない?」ε- (´ー`*)

…(∵)ちーん

縦に直して…

ひっくり返して…

…ほんとだ…ラーメンだ…。

∑( ̄[] ̄;)!ホエー!!

大声でルーメソと言った自分が

恥ずかしすぎる…

(//・_・//)カァ~ッ

みなさんは、すぐに気づきましたか?(^_^;)

物事いろいろな角度から見るというのは大事ですな。。。

思い込みには気を付けないといけないなぁと思った

amedioでした

鴨川の三角州の中、下鴨神社近くにある川口美術さんにお邪魔する。天気も良く、大勢の人が川岸で遊んでいて、道すがらの風景だけでも感無量になってくるほど長閑な日だった。

全さんの作品にはどれも素朴なあたたかさと品の良さがあり、可愛らしさもあり、優しい中に力強さも感じる。ずっと観ていても飽きない。オーナーの川口慈郎さんにご挨拶すると、全さんの作品づくりのことなど教えてくださった。話を伺うとますます手元に置きたくなる。香合も可愛らしい、器も使いやすそうだったが、書を始めようと思っていたので水滴を選んだ。壁にかかっていた朝鮮民画、今回は台として使われていた李朝家具なども存在感があって目を惹く。

この日は全日根さんを偲んで若き茶人、中山福太朗さんのお茶席が催されていた。全さんの茶碗の中からどれでも好きなものを選び、お茶をいただくことができる。

カジュアルなお茶席とはいえ、恥ずかしながらの作法知らずで、お茶菓子とお懐紙とお茶碗のとり扱いにいちいち戸惑い、内心冷や汗・・・固まっていたのを見透かされたのか、さりげなく指南をしてくれながら「美味しく召し上がっていただければそれが一番です」という優しい言葉をかけていただき、すこし落ち着きを取り戻す。この、客人の緊張をほどく思いやり、そして茶を点てるときの静かで淀みなく美しい身のこなし。一回り以上年下とは思えない貫禄でした。

新緑が美しい庭の庵で美味しいお抹茶をいただいていると、ゆるゆると気分がほどけ、萌え出る緑や、一輪の花、そよぐ風をちゃんと感じることができて、これ以上の贅沢はないような気がしてくる。「こういう時間が非日常で、殺伐としているほうがあたりまえになってしまうことが、なんだかおかしい。だから私はできるだけ茶の湯を生活に取り入れて、日常に近づけていきたいんです」と話す中山さん。伝統を継承しながら新しい歴史を作っていく人なのだなあと感じた。完璧なお作法を身に着けた人にだけ許された世界、という茶の湯のイメージが少し変わる、楽しく寛いだ時間だった。

「東北沢、下北沢、世田谷代田の3駅を地下化」が2013年3月23日(土)始発電車より実施された。この区間にある9ケ所すべての踏切がなくなり、交通渋滞が緩和され、道路の安全性が向上する。

地下化後、鉄道跡地が「跡地」になってしまわないよう、グリーンベルトに見立てた緑地化や、商業施設や文化施設なども含めた街作りを計画する「グリーンライン下北沢」というプロジェクトが進められている。

都心で2.2kmという広範にわたるエリアの鉄道軌道地下化した事例はないそうだ。これほどまとまった「連続したスペース」は宝だなと思う。長い間、工事中だったイメージが強い下北沢だが、少しずつ整備され、イメージが具体化される景観の変化が楽しみだ。

土曜日の午後、ラジオを聞いていたら「食パンのまわりの部分は、耳というけれど、両端のところは、なんというんでしょうかね」という話が聞こえてきた。放送では、すぐにリスナーからの反応があり「あれは、ヘタとか表皮とか呼んでいます」というパン屋さんらしい人の答えが紹介された。「ヘタの横好き」というヘタな洒落が、私の頭に浮かんですぐに消えた。

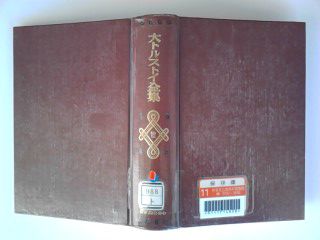

それにしても「パンの耳」なんて、いつごろからいわれていたのだろう。昭和13年1月15日発行の『大トルストイ全集』12巻 (原久一郎訳・中央公論社)に、「悪魔の子分がパンの耳に対するヘマの償いをした話」という短編がある。それはこんな文章で始まっている。

—- ある貧乏な百姓が、ある朝早く、朝飯も食べずに、パンの耳を一片れ弁当に持って、野良へ耕作に出かけて行った。(本文は旧字旧カナです)—- これは、ロシアの民話に題材をとったもので、悪魔の子分が、そのパンの耳を盗むことから、酒の害へと話は及ぶのである。それはともかく、昭和13 年(1938)には、こんなふうに、普通に使われていたのだ。さて、パンの耳はロシア語で、フレープノイ=カローチキだと聞いた。これも、耳学問。

昨年の今ごろも、神田祭のブログを書きましたが、

今年の神田祭は4年ぶりの本祭りということもあり

大いに盛り上がりました!!

11日(土)は、あいにくの雨…でしたが

境内の横の特設ステージにて太鼓フェスティバルが開催され、

私たちの太鼓チームはこの日、4回の演奏がありました。

(うち1回は将門の首塚にて演奏しました)

午後からは、雨脚も強くなったのですが、

毎年、太鼓を楽しみにしているというお客さまがたに、

雨の中、最後まで演奏を見ていただき

幸せな時間でした♪

太鼓の稽古を2時間やるよりも、本番1回30分の方が

手のマメや筋肉痛がすごいのは

それだけ無意識に力が入ってしまうから。。。

祭りパワーです!

翌日、5月12日(神田祭2日目)は、

朝からとっても気持ちの良い晴天!!

この日は、朝から、明輪会(神田明神将門太鼓を中心とした

太鼓の会で全国にチームがあります)の皆さんと一緒の演奏も

ありました!

いろいろな太鼓のチームが同じ曲を

ぶっつけ本番で合わせて演奏します。

こうやって見てみると、法被の色もカラフルで

きれいですね!(^^)!

2日目は2回の演奏がありましたが、

座席は両方とも満席でした!

立ち見でも一生懸命聞いてくれている

お年寄りの方や外国の方や、ちびっこたち!

みんなに届け~!!という気持ちをいっぱい込めて

演奏しました♪

私は演奏があって、神輿の宮入を

見ることができなかったのですが、

境内では100基の神輿宮入が行われたそうです。

すごい熱気!そして、威勢の良い声!

人と人がつながっているという感じが伝わってくる

祭りが大好きなamedio!(^^)!でした♪

前回から1年を待たずして、GWは引っ越しだった。夫の仕事の都合で京都に住むことになったからだ。羨ましい。ほとんどの人にそう言われる。逆の立場だったら私も同じ反応をしたと思う。旅行や出張で訪ねるたびにいつかこんなところに住みたい、もしくは学生時代をこんな場所で過ごしたかった、と思ってきた。ただ、実際に暮らすとなるとなんだか敷居が高そうに思えるし、第一私は「はんなり」もしていないし・・・憧れと畏れが入り交じる、自分にとって少し遠い場所だった。ところがこんなに突然、こういう日が来るのだから、人生わかりません。

物件めぐりには1日半しか時間がなく、猛スピードで12軒ほど見せてもらったのだが、楽しかった。一戸建て、築年数不明。というのがたくさんあった。床は傾いているけど棚や欄間が最高に恰好好い物件だとか、体育座りしてもギリギリなぐらいお風呂が狭いけど畳が広々として抜けのいい町屋だとか、お隣さんが外国人アーティストらしき長屋だとか。京都に住むんだったら、ぜひそんな町屋造りの一軒家に住んでみたいではないか。そして“小さな「和」”や“古き美を愛おしむ暮らし”をしたいではないか。土間に火鉢を置いたり掛け軸を飾ったり、洋画や映画のポスターでも意外に合うかも、とか。ひとつ見せてもらう度に夢のように妄想が膨らんでいたのだが、生まれも育ちも京都人の不動産屋Hさんが、「Gをはじめとするいろんな虫の出没率の高さ」と「ロシア人も音を上げた寒さ」について教えてくれ(年下の方だったけど、親心だと思う)、最初の威勢はどこへやら。己のヤワな育ち方を恥じつつ「町屋はいつかまた・・・」と、すんなりハードルを下げた。

それでも、マンション暮らしを選ぶのは自分に負けた気がして悔しいので、小さいけれど感じのよい一軒家に決めた。少し歩けば哲学の道という、緑に溢れた素晴らしいロケーション。住み始めてまだ数日だけれど、正直、日々歩くたびに顔がゆるみホレボレ、デレデレしてしまうぐらいいいところ。但し、山に近い=虫にも近い。狭い庭があるのだが、2mほどの草がボウボウに生い茂り、夫が草を刈ると大ミミズが出た。「いい土の証拠だよ」とブドウ農家育ちの強さを発揮している。洗濯物をそのスペースへ干すしかないので頻繁に庭に出るのだが、大きなヤモリみたいなトカゲみたいなのとかアリとか蚊とか確かにいろいろいる。昨日は赤いダニのような形をした小さい虫がいっぱいいたので調べてみたら「タカラダニ」というのだそうだ。この時期出て、自然に7月には消えていなくなるという。噂に聞くムカデには、まだ出会っていない。真剣になぜあんなに小さな虫が怖いのかを考え、大きい! と感じるものでも私のほうが何千倍も大きく、あちらのほうが怖いに決まってる。と自分に言い聞かせても克服できず。自然と共生できないダメ人間のように情けなく感じる日々である。