先日、京大売店での『標本の本―京都大学総合博物館の収蔵室から』(青幻舎)刊行記念トークイベントに通りがかって飛び入り参加。 『標本の本』は一般人には立ち入ることのできない京大博物館の地下収蔵庫、その約260万点といわれる標本の一部を紹介したビジュアル本だ。 煌めくような好奇心と読者代表としての目線で質問や感想を投げかけていく著者の村松美賀子さんと、ヒューマニズム溢れた研究者であり、博物館館長である大野照文先生のお話はとても面白く、貴重な地下収蔵庫をスライドでたっぷり見せてもらえて、あっというまの1時間半だった。 京都大学はとくにアカネズミの研究がさかんで、なんとその標本数は1万体にも及ぶそう。 のしイカのようにぺたんこにされ収納されているおびただしい数のネズミの標本・・・「それだけの命を奪っているという覚悟をもって研究しています」「なんでも捨てない。どんな紙切れでも、小さなもの、欠片でもとにかくとっておく。使わなくなった昔の研究道具もすべてとってあります」「記憶に残るように、学生は研究対象をまず手でスケッチします」「やっぱりひとりでいると、ときどき怖いですよ。いわば膨大な数の亡骸と共に地下の密室で過ごしてるわけだから。でもね、案外この人たちは僕のことなんて気にしてないんじゃないか、お互い楽しく(標本同士)会話でもしているのじゃないか」「生命誕生以来、38億年分の進化の歴史が自分の中にあると思うと、ちょっと自分が今までと違って見えるでしょう」・・・大野先生の言葉はどれも印象深かった。

別の日、京都国立近代美術館の「芝川照吉コレクション展」を見た(6/30で終了)。芝川照吉は、明治・大正時代に毛織物貿易で巨万の富を築き、「羅紗王(らしゃおう)」と呼ばれた大阪の実業家だそうだ。それだけ聞くと金銀ギラギラの金満オヤジを彷彿してしまいそうだが、この人は金に物を言わせる収集家ではなかった。心から作家とその作品を愛し、若い芸術家の活動を支え、かの岸田劉生が困窮していたときも、物心ともに支援し続けたりと、大正期の重要な美術史を支えた。関東大震災や太平洋戦争の戦禍などで多くを消失してしまったとは本当に無念だけれど、残されたもののコレクションでもこの方の趣味の良さ、作家を愛し作品を愛した気持ちは強く伝わってきた。藤井達吉の工芸品とか・・・デザイン力ハンパない! 木の陰から鹿のお尻だけが見えたお盆とか・・・たまらない!欲しい!! よく使い込んでいたのがわかる滑らかさ、鈍い光沢、傷。好きで集められ、ちゃんと大切に使われていたものの磁力はすごいと思った。コレクション・ギャラリー も充実していて、とくに野島康三の細かい鉛筆画のような版画のような質感(ブロムオイルプリントという手法だそう)の写真部屋の存在感は圧倒的だった。

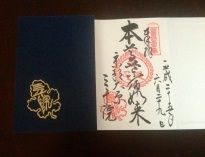

のちに歴史的な意味をもつような蒐集には、知力、眼力、経済力に整理整頓力、いろんな力が必要で大変そう。そんな力のない私でも集められて、美しくて崇高なもの。ありました。

墨文字と朱の印が美しい、御朱印

お参りした時に御朱印所でお願いすると書いてくださる。御朱印は寺社の御印であり、御本尊や御神体の分身といっても過言ではないとのこと。スタンプラリーではないので集めることが目的になっては本末転倒と心に刻みつつ、寺社巡りが一層楽しみになった。

2013/07/04 takeko, イベント

AUTHOR:chilchinbito

コップを割り、破片を裸足で踏んでしまった。翌日も痛みが気になり、お医者さんへ。麻酔をして、破片を取り除いた後、ふらりと倒れた。別室で寝かせていただき、急きょ、点滴をすることに。弱脈を自分でも感じるほど、血の気が引いていった。採血でも、いつも倒れるくらいなのだが、はじめての点滴は突然やってきた。

2013/07/02 kuro, その他

AUTHOR:chilchinbito

『食道楽』(上下巻・岩波文庫)を読んだ。作家でありジャーナリストの村井弦斎の作。和と洋、600種以上の料理をネタに、明治36年、1年間『報知新聞』に連載して大好評。後に続編も書いた。上流階級の台所からのぞいた世相、風俗+実用が見てとれて、面白い。その『食道楽』に、「パン料理五十種」という付録がある。わが国でも、中流以上の人は朝食をパンと牛乳ですます人か多い、と前書きにあり、いろいろなパン料理を紹介しているが、なかに「玉子のサンドイッチ」がある。

—– 先ず湯煮た玉子を裏漉しに致します。

それへバターと塩胡椒と唐辛子の粉があれば少し加えてよく煉り混ぜて薄く切ったパンへ思い切って厚く一面に塗ります。その上からまたパン一枚をピタリと合せて縁の硬い処を切捨てて中も四つ位に切ります。味もなかなか結構なものです。 —–

パンの耳は、もうこのころから、切捨てられていたのだ。耳ざわり、だったのだろうか。

2013/06/30 morimori, 書籍, 食べ物

AUTHOR:chilchinbito

私は、昨年5月に、男の子を産みました。

今年の4月に、保育ママに子供をあずけることに。

今まで、27インチの自転車しか乗ったことがない私が、

(身長大きいです。)

送り迎え用にママチャリなるものを新しく購入しました。

小さい。。

そして今は6月。梅雨。

雨の日に、傘をさしての運転は危ないとのことで、

自転車屋さんに勧められ、ポンチョを購入。

試しに着てみました。

怖い。。

母親になるということは、このような試練が

これからも沢山あるのですね。

実際試してみるとこんな感じ

2013/06/28 kurara, その他

AUTHOR:chilchinbito

都内最後の屋上観覧車のある駅ビルで

夏至の夜にジャズナイトが開催されました。

フランスでは、毎年夏至の日に「音楽祭」を開いているそうで

そこから、世界各国に広がり、今ではフランスのみならず

100か国以上の国に広がるビッグイベントになっているそうです。

※なお、この音楽祭では音楽のジャンルは問わないとのことです♪

また、フランスの方たちが、なぜ、このイベントを始めたのか

調べてみましたがわかりませんでした

(o ̄∇ ̄)o!!ガーン

今回のイベントは入場は無料で、なんと、ドリンク付き!!

アルコールもノンアルコールもあり

みんな、音楽を聴きながら

のんびりと思い思いの時間を過ごしました。

この日は、あいにくの雨でしたが、

テントの中は満席!!!

そして、テントにあたる雨の音とジャズの曲が

これまたマッチします\(^▽^)/

雨の中のジャズも最高でした!!

※私の好きなサマータイムも聴けました(^_-)

音楽にはやっぱりパワーがありますね。

それぞれの感じるままに受け入れて

リラックスしたりリフレッシュしたり

ときには楽しい気持ちになったり

懐かしい気持ちになったり…。

いろいろな感情を引き出させてくれます。

街中が音楽で溢れるイベントを

国全体で行っているフランスって素敵♪

いつか夏至のフランスの風景を

見てみたいなぁと思う

amedioヽ( ´¬`)ノでした

2013/06/26 amedio, イベント

AUTHOR:chilchinbito

びわ湖ホールにロシアのピアニスト、ヴァレリー・アファナシエフの公演を聴きに行った。

京都からは京阪線→京津(けいしん)線→石山坂本線と2回ほど乗り換えて電車で一時間くらい。もちろん車ならもっと早い。だけどこの京津線の電車旅がよかった。地下鉄だったのが山間を走り出し、味のある苔生した煉瓦のトンネルを抜け、いつしか路面電車になってカーブを斬りながら街をくねくねと走る。短い時間にいろいろな風景が楽しめて「劇場路線」と言われるのも納得。渋い街並みを水色の車体に黄色の線が入った軽快な色合いが走っていくのもいい。特に鉄道趣味はないのだけれど、これにはまた乗りに来たい。と思えてしまう。

最寄りの石場駅に到着。びわ湖ホールは湖岸の公園に沿って建っているので、ロビーから琵琶湖が一望できて気持ちがいい。外にでて散歩もできる。

ほとんど海です

今回の演目のメインは「展覧会の絵」。亡くなった友人の絵の展覧会で感じた10枚の絵のイメージと、その絵の間を歩く様子を表した前奏曲の繰り返しで構成される、ムソグルスキーの代表曲だ。一曲の中に10枚の絵が表現されているのだから、ただでさえ多様な要素が詰まっていて手強い曲。さらにアファナシエフは、これを自ら戯曲にして自演する。鋭く反骨心に満ちた科白を言い終わったかと思うと、おもむろにピアノに向かって変幻自在で立体的な音色が次から次へと繰り出す。一人芝居→演奏→一人芝居→演奏・・・のサンドイッチ。一瞬も飽きることなく舞台に集中して、気づいたら演奏が終わっていた。

笑うと可愛いのです

正直言って通しでピアノの演奏だけ聴いてみたいとも思うし、この演出があまり好きではない人もいると思う。でも面白かったし、新しかった。シャイでコワモテで、いかにも気難しい芸術家のようだけれど予想を裏切ってお芝居は派手だし、演じ終わるとくしゃっと笑い、アフタートークも1時間以上。最後まで意外性のある舞台でした。年相応の分別とか理解とか洗練とか、にじみ出てくるものとは別として、そういうものと自分は関係なく、やりたいからやっていて、自由への道を模索する感じ。フレッシュで、魅力的だった。

2013/06/24 takeko, 音楽

AUTHOR:chilchinbito

何度もつくってみた豆腐ムースに、抹茶をアレンジするだけ。

ドライフルーツとメープルシロップをのせてみた。

木綿豆腐と絹ごし豆腐の両方を試してみるのも楽しい。

2013/06/22 kuro, その他

AUTHOR:chilchinbito

パンの耳が、こんなに嫌われ者になったのは、イギリスのサンドイッチ伯爵のせいですよ、というひとがいる。伯爵は、大のトランプ好き。ゲームを中断しないで、食事ができるようにとパンに肉をはさんで食べたのが、サンドイッチの始まりで、1760年代である、というのは、有名な話。いや、それ以前に、ローマにもあったともいう。

さてその、口にいれたときの触感や味の違いを避け、断面の美しさを楽しませ、食べたとき、すぐにはさんだ具に到達できるように …… そんなことからパンの耳を切り落とすようになった、という説がある。そういえば、伊丹十三さんの『女たちよ!』の「ハリーズ・バーにて」という章に、こんな文章がある。

…… ハリーズ・バーのクラブ・ハウス・サンドウイッチには変った点が一つあった。パンが丸く切ってあったのである。サンドウイッチには隅のところに、おかずがはいっていない三角のスペースができるものだが、丸くすればこういう不快は避けられる。着想というべきであろう。……

耳を揃える、とはこのことか。

2013/06/20 morimori, その他, 食べ物

AUTHOR:chilchinbito

雨が降っても絵になる京都。

雨に濡れて苔がいっそう青々と@高台寺

けれども、まだ雨の日は数えるほど。気温は35度を超え、いきなり真夏に突入したような今週でした。暑くなれば虫達も元気になる。ついに先日黒くて光るアイツ(通称:G)を室内に発見して恐れおののいた。なるべく殺生はしたくない(後片付けすら怖い)ので誘引タイプの餌などは最低限にして、Gが嫌うというペパーミントオイルをそこらじゅうに蒔いたのだが効果は薄かった(蚊には若干効果あり)。新たな策を探してみると、「ポマンダー」というオレンジやレモンにクローブを突き刺したものが効くらしい。中世のヨーロッパで流行った香りのお守りで、いまはクリスマスの飾りなどに使われているそうだ。但し夏につくるとカビやすい。今回はクローブだけを数か所に置いてみた。それっきり、いまのところ一度も姿を見ていない。

閑話休題。週末は下鴨神社の「蛍火の茶会」という催しに出かけた。糺の森(ただすのもり)を流れる御手洗川に、400匹余りの蛍を放つという。納涼市や茶会、十二単の舞や琴の演奏なども行われていて、すごい人出。

納涼市や出店の灯りも上品。さすがです

あたりが真っ暗になるにつれ、どんどん川のほとりに人が並び始め、少しずつ森の中を進みながら蛍を眺める。ふわり、ふわりと光っては消える蛍の姿はとても幻想的。川のほとりだけでなく結構高いところを飛んでいたのにも驚いた。イレギュラーな流れ星のような感じ。虫が苦手といいながら、蛍だったら近くに来てほしい、なんなら手にとまってほしい、と思うのだから不思議だ。Gのことも蛍だと思えばと言われたけれど・・・

静かで優美な舞や雅楽の間中、カシャカシャフラッシュが焚かれて記者会見みたいになっていたのは、どうも残念だった。蛍にいたってはまったく写らないので、初めからカメラなんて出さないほうが断然楽しめる。あの暗闇の中でシャッターを切ると、うっかり自動でフラッシュがオンになり周囲の大迷惑!私もやってしまいました、ごめんなさい。そんなことすると蛍の繊細な光を見失い、あの尊い幻想空間が一気に失われる。美しさを守るには欲望を抑えることも必要なのだと反省。だけど、蛍の光を求めて15分ほど森の中を散歩するだけで、こんなにも心洗われ充実した気持ちになれるなんて思ってもみなかった。なぜか元気が出た。この「糺の森」も荒廃がすすんでいるとのこと。虫が怖いとか、言ってる場合でない。虫も含めて、守るべきときなのだ。

森を守るといえば、新コラム 「森からの手紙 ~中津江村で林業やってます~」 も始まりました。 2月に日田へうかがったとき、林業素人にもわかりやすく面白く厳しい現実を話してくださった田島信太郎さんのコラムです。ぜひお読みください。

2013/06/16 takeko, イベント

AUTHOR:chilchinbito