この記事をご記憶の方は、多いだろう。『チルチンびと』76号〈特集・昔家を、愉しむ〉に載った「潮風とステンドグラスと古民家を愛して」である。ー デュルト・森本康代さんのアトリエと住まい、そして旧グッゲンハイム邸 ー というサブタイトル。その記事でもふれているが、「旧・ジョネス邸を次代に引き継ぐ会」として、神戸を象徴する洋館の保存活動が行われている。その関係者の方から、つぎのようなメールが届いたので、ご紹介する。

こんにちは

お世話になります

じつは、今日はちょっとしたお願いがあってお便りいたしました

雑誌チルチンびとの最新にも載っている森本一家(グッゲンハイム邸)が合同会社を立ち上げられてジョネス邸保存のために尽力なさっているのをご存知ですか?

買取り期限が今月までと限られております

もし以下のサイトをご覧になって、感銘を受けられましたらどうか「チルチンびと広場」で取り上げていただけないでしょうか

http://shioya100.co.jp/

マンションはいつでも建てられます、きっと、ジョネス邸は二度と建てられないと思いますし、住民にこんなに愛されている建物は少ないと思います

お忙しいなか、申し訳ないです、どうかよろしくお願いします

2013/09/09 staff, 建築

AUTHOR:chilchinbito

nowakiさんで木工作家・須田二郎展を開催中。自分の好きな器に木の蓋をつくるワークショップに参加した。玄関前には研磨機が、店内の土間部分には木工旋盤機がでーんと設置されていて、いつもとかなり様子が違う。舞い散る木屑。あたりには木の香りが漂い、小さな木工房と化している。

ワークショップでは、まずは木屑除けのメガネを着用。コンパスのようなもので須田さんが器の直径を図ってくれ、木に鉛筆で印をつけて、そこから旋盤機でシュルシュルと削っていく。すごい勢いで機械が回転しているので、刃が木に当たった時、しっかり支えているつもりでも結構な手ごたえを感じて手がぶれてしまう。私の器がいびつな円形だったため、結局ほとんど最終調整を須田さんにやっていただいた。 複雑な形の器にパクっと絶妙な感じではまるのがさすが! ぽってりと厚みのある木の蓋が愛らしい。

当然ながらこのワークショップは大人気で、訪ねる人もひっきりなし。お弟子さんも見学にきていた。動画を見てこの人に教わりたい、と思い、ある日ゲリラ的に須田さんの工房訪問をしたというガッツガール! 来る者を拒まず、誰にでも同じようにやさしくて、惜しみなくその技術を伝授してくれて、独立した後も応援してくれる、そんな面倒見のよい須田さんを慕ってくる人は多いのだとか。こうやってよきモノが脈々と受け継がれていくのは嬉しい。

斬り倒される街路樹や庭木など、身近な端材でつくられる、おおらかな須田さんの作品は、どれも自然の木のもつダイナミックな美しさが生かされていて思わず触りたくなる。そして触ると滑らかで、軽くて、手に馴染んできてもう欲しくなる。ファンが後を絶たないのもうなずけます。

サラダ油を塗って色が馴染んだ蓋と、手触り抜群の木べら

店内のあちこちに、須田さんからの”木の器愛”に満ちたメッセージがありました。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

木のうつわを食卓へ

日本中のテーブルの上に木のうつわが乗る様になるなら、どうしようもなくなった日本の森が再生されるのではないか? と夢を見て、木のサラダボールを作り始めました。 (中略) 生木を活かすヨーロッパの知恵を楽しんでいただけたらうれしいです。

サラダ油しか塗ってないサラダボールを大切にする方法

いきなり熱い汁ものを入れてはいけません。割れの原因になります。最初はサラダを何回か食べましょう。ドレッシングが木にまわり だんだんと水もれしなくなり、シミもつかなくなります。普通に洗ってよくかわかしてくだささい。ざらついたらサンドペーパーをかけてください。 (中略) 一つ木のうつわがあると、テーブルが生き生きします

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

須田二郎展@nowakiは9月16日(月)まで。

2013/09/07 takeko, イベント

AUTHOR:chilchinbito

リオの自宅跡

それからが地獄絵でした。車から油が漏れだし、ガス管は倒れ、町のあらゆるところで火事が発生。まだ3月。日が沈むのも早く、辺りは暗いのに周りは全て火の車。爆発の音もいろんな場所で起こり、子供達も車の中にいながら、精神的におかしくなっていました。

そんな中、小学生はジャンバーも着ずに避難していて、上の子は薄いジャージだけで寒がっていました。同じクラスの女の子のお父さんが、子供達が可哀想だと津波が引いた時を見計らって、ひっくり返った車の上を走りながら、2階から校舎に入り、3階にあった子供達のジャンバーを取ってきてくれました。あの寒い中、そのジャンバーが本当に有難かったのです。

その後、火事がひどくなり、その小学校にも火がつきました。そして裏山にも火が回り、避難場所の体育館にも火が来るかもしれないとの話になりました。山道が2本あって、下った場所に保証はない。そこも津波が来ていて進めないかもしれない。でも、ここもそのうち火に巻かれるかもしれない。後は各自の判断にお任せします。との役場からの連絡がありました。

あの時ほど死を覚悟したことはありません。私は子供達を焼け死なすわけにはいかないと思い、この爆発と火事から逃れたいとの思いだけで山道を車で下りました。それが夜の9時半。下りながらも、山道の辺りには火が回っていました。下ってみると、町の反対側に津波はきていませんでした。真っ暗な静かな道でした。それから山奥に向かってあてもなく走っていると、一か所だけ薄暗く明りがついている場所を見つけ、その建物に入りました。そこが、私たちが103日間避難所にしていた【かみよ稲穂館】という場所です。バスケットコートの3分の2ぐらいの広さで、その時で600人近くが避難していました。飲み物も食べ物もなく、その日は何も飲まず食わず。初めて口にできたのは次の日の午後、避難所の近所の農家の方がおにぎりを作ってくれて、それを一口。あとは子供に食べさせました。それこそ一個のおにぎりを2人で。飲み物は沢水。でも、本当にありがたかったです。水の有り難さったらないですね。自衛隊が来るのも遅く、子供たちがいる私たち夫婦は2日間ほとんど飲まず食わずでした。

震災の一週間後、中学生にノロウィルスが流行りだし、上の子もかかりました。それを看病していた親もうつってしまって。我が家は上の子、旦那、最後に私がなりました。吐いて下痢しても、ろくに食べ物もなく最悪な状態でしたが、運よくその頃から赤十字のお医者さんが一日一回、回って来てくれて、我が家は全員点滴をしてもらって楽になりました。

お風呂に関しては、頭が気持ち悪くて、近くの川で頭を流しました。初めてお風呂に入れたのは、自衛隊のお風呂。忘れもしません。3月25日です。2週間お風呂に入れないでいました。

子供達は、栄養失調にさせたくなかったので、私の姉に迎えに来てもらい、私の実家に預けました。私は、夫のじーちゃんばーちゃんがいるので、避難所に残りました。

(彼女の実家は栃木県で放射能問題がありましたが、子供に関してはまずは食べて生きる選択をしたそうです。ろくに食べ物も飲み物もなく、彼女は普通又は少しやせ形の体型ですが、103日間の避難所生活で5キロ痩せたそうです。)

それからは何もない毎日でした。子供達の卒業式もなく・・・。我が家は子供2人とも入学が控えていたので、上の子の中学校の制服、鞄、ジャージなど、下の子に至っては、気に入って買ったピンクのランドセル、全て流されました。へその緒も、母子手帳も。でも、命があるから。

後から知りました。下の子の担任の先生と、同級生の友達3人は、保育所から避難する途中、渋滞に巻き込まれて津波で亡くなったのです。一緒に小学校に入学する予定だったのに。上の子の同級生で亡くなった子はいませんが、ミニバス(ミニバスケットボール・小学生が対象)の時の1つ上の子が家ごと流されました。小学校も避難場所から家に帰った子が全て亡くなりました。今、下の子がミニバスをやっています。男女あわせて20人位いますが、10人近くの子の片親が亡くなっています。1人の子は両親亡くしてしまいました。そんな中、子供達は頑張っています。

それから仮設に入り、みんなの助けを受けて今に至っています。私も同じ職場で2人亡くし、近所で3人、友人全て合わせると30人亡くしました。そんなことを考えると、家はなくても、家族が怪我一つなく生きていられたこと、本当に感謝でした。あの頃は、何をするにも涙しか出てきませんでしたが、今は、今を生きるしかないから。

みなさんの支援には本当に感謝しています。支援なくして私たちは生きていけませんでした。でも、テレビで見ている東京は華やかに見えるけど、多分、被災者は今でも心から笑ってテレビは見ていないと思います。今もなお仮設で暮らし、不便な私たちを忘れてしまったのだろうなぁと。

私たちが怖いのは、震災を忘れられること。今は福島しか話が出ないけど・・・ 私たちは、あの時から、何一つ変わっていない。堤防もまだなく、町もない、震災直後と変わらない場所で今も生きている。

—今回、リオから手紙をもらうことによって、震災から2年半たった今でも状況は変わってないということを知りました。今の自分自身に何が出来るかわかりませんが、大学の友人と一緒に考え、長い時間をかけてでも、何か手助けしていきたいと思います。

2013/09/05 kurara, その他

AUTHOR:admin

あの日、私は仕事に、上の子は小学校の卒業式を一週間後に控え学校に、下の子は卒園式を2週間後に控え保育園に行きました。

2時46分、あの地震が起こり、即、停電。町の防災放送で大津波警報が発令され、私は仕事の服のままバッグだけ持って下の子を迎えに車で保育園に向かいました。普段なら5分あれば着く距離でしたが、信号機も止まっていたため大渋滞。保育園までなんとか15分で迎えに行くことができ、保育園の子供達はみんな大泣きで大変な事になっていました。とりあえず下の子を連れて次に上の子のいる小学校へ。

小学校の校庭には警察官が沢山いて、小学生はみんな裏山にある体育館に避難したと言われました。道は渋滞。私と下の子は、一度、車から降りて歩きだしましたが、車を少しでも高い場所に置きたくて車に戻り、校庭より3メートルほど高い場所になんとか移動させ、そこから歩いて上の体育館へと向かいました。体育館の駐車場は人でごった返していましたが、上の子を見つけ、じーちゃん、ばーちゃんを見つけることができ、安心した直後に津波はやってきました。

空がとてつもないくらいの砂埃、びっくりして下を見ると、町はすでに海と化していました。帰る家が一瞬にしてなくなってしまったあの時、これからどうしよう・・・と考えていました。少しすると、体育館から毛布が配られましたが、まったく足りず、我が家は一枚ももらえませんでした。余震も強く、外に居ても建物の中にいてもいつ崩れるか・・・

ふと旦那の事を考え、どこかで助かっていてくれれば!!と考えていたら、目の前に、山道を力づくで上がってきた旦那にバッタリ会う事ができました。

旦那は、私の職場が堤防近くだったので、心配でバイクで私の職場に向かう途中に津波が来て、津波に追いかけられながらやっとの思いで逃げてきたようです。その間、もちろん車は渋滞。「走って逃げている人をかいくぐってバイクを飛ばした。50人は抜かしたから、その人達は確実に亡くなっていることだろう。」とのことでした。そして、そのままお寺に向かってバイクを走らせ、途中でバイクを乗り捨てて、地面から高さ3メートル位の場所にある実家のお墓まではい上がったそうです。振り返ったら本堂も全て一瞬にして流されたそうです。その本堂も避難所だった為、中に居た50人近くの人はみんな亡くなりました。

旦那曰く、お祖父さんに呼ばれたと。『こっちに来い!!』と。お祖父さんがお墓から助けてくれたと話しています。本当にあと5秒遅ければ、うちの旦那は死んでいました。そのお墓まで上がると、私たちの避難していた体育館に出るのです。その道でも、怪我をした人、腰を抜かした人達が沢山いて、救助しながら上がってきたみたいです。

その日のうちに家族がそろうなんて本当にあり得ない出来事だったので、神様に感謝しました。それが3時半。沿岸は一本道。その道が津波でやられたから、みんな何十キロも歩いて家族の元に帰ったのです。大槌から宮古まで歩いた人もいます。(約42キロある国道45号線は海岸沿いで津波にやられたので、山道を歩いたそうです)

それから何回も津波が引いて、また来ての繰り返しでした。フッと車を思い出し見に行くと、小学校の一階は水没し、そこに止めてあった車約100台はひっくり返ってクラクションが鳴り続けていました。うちの車は3メートル高い場所に置いたおかげで、タイヤまで浸かっていましたがなんとかまだ乗れると思い、みんなに『危ないから行くな!!』と言われましたが、家が流され、車まで無くなるなんて考えられず、津波が引いたのを確認して急いで走って車を取りに行きました。

旦那は職業上、安否確認、ケガ人の運搬なので忙しかったようです。それから2人の子供を車の中に乗せ、高い安全な場所に連れて待機させました。

リオからの手紙②につづく…

2013/09/03 kurara, その他

AUTHOR:chilchinbito

先日、コラム「私のぬりかべ散歩」取材に同行させていただき、目白にある自由学園に行ってきた。行きたいと思いながら、なかなか機会がなかったが、今回その思いが叶った。重要文化財に指定されている自由学園明日館はフランク・ロイド・ライトと、その弟子の遠藤 新の設計による建物だ。文化財価値保存のため修復工事されているが、ライト自身がデザインしたという照明は当時からのものだそう。タイムトリップが心地よかった。詳しくは次回のコラム「私のぬりかべ散歩」で。

2013/09/01 kuro, その他

AUTHOR:chilchinbito

8月24日(土 ) 。藤沢で開かれた「湘南村」 のワークショップ「光るどろ団子作り」に行った。予想を超える応募があって、会場内はいっぱいの人だったが、いざ始まると、親も子も、ひたすら黙黙と、団子をまるめ、磨く。自然素材を使うものづくりから、先人の知恵を伝えて行きたいというのが、イベントの趣旨である、という。いくつもの団子を眺めながら、私は、先週読んだ永六輔さんの話を、思い出した。

…… 岡倉天心は、自分が死んでもお墓に何も立てるな。穴を掘って遺体を埋め、土を戻すと少し土が残るはずだから、それを丸めて土団子を作って乗せておいてくれと言い遺しました。2年か3年たって遺体が腐り、上に乗せておいた土団子分がポコンと落ちて平たくなる。そうやって大地に戻るのだ、と。それも素敵な遺言です。 …… (『婦人公論』8月22日号特集 「理想の最期って何だろう? 」から )

やがて、秋。

2013/08/30 morimori, イベント, 書籍

AUTHOR:admin

今年の夏、岩手県上閉伊郡大槌町という町に家族で出かけました。2011年3月11日、あの地震と津波で、大変な被害を受けた町です。そこに嫁いだ友達がいました。リオといいます。

大学時代の同級生の彼女は、素敵な笑顔で迎えてくれました。彼女もまた津波で家を流され、今現在、仮設住宅に住んでいます。

私は被災者に何か出来ないかと思い、今回の家族旅行を計画しました。私の旦那もこの目で被災地の今を見てみたいと。実際、海沿いの道を車で走っていると、いまだにガレキの山が処分場に山のようにあり、赤いペンキで×と書かれた建物があり、プレハブの商店街、仮設住宅、家が建っていたであろう場所に基礎だけ残ってそこにわさわさと伸びる雑草。堤防も壊れたまま。2年以上経っているのに町がまったく機能していませんでした。

実際、目の当たりにすると、個人が何から手助けすればいいのか、まったくわからなくなります。

そこで彼女に、震災から今まであったこと、どのように生活をしていたか、を思い切って聞いてみました。そして、もし、彼女が嫌でなければ、そのことをブログに載せたい、と。彼女は快く受けてくれ、今までの経緯を手紙にして送ってくれました。

そこで彼女が言っていた『私たちが怖いのは、震災を忘れられること。』

私は、絶対に死ぬまで忘れない。そして、東北復興を祈って、このような形で掲載しようと思いました。次回はリオからの手紙を2回にわけてご紹介したいと思います。

2013/08/26 kurara, その他

AUTHOR:chilchinbito

「イチめぐり」の柴山ミカさんに朝市の楽しさを教えてもらってからというもの、どこかで市をやっていると、つい気になって立ち寄るようになった。こちらのイチ文化というのは尋常でなく発達していて、わざわざ調べたりしなくても、自然と遭遇する機会がとても多い。そういえば柴山さんも京都のご出身だった。イチ好きは彼女のDNAに深く刷り込まれているのにちがいない。

毎月第一日曜日は東寺のがらくた市が開催される。店の人も茹だるような、こんな灼熱の8月でも行われているのである。がらくた市というネーミングとは裏腹に、すごいお宝が潜んでいるかもしれないと思わせるような、素通りできない磁力のあるような、ご店主たちの味と年季を感じる市。ツウの人はものすごい朝早起きして行くみたいなので、もう朝方に勝負はついた! という感じなのかもしれないけれど昼前にやっと着いた私でも、気持ちが高ぶった。

毎月15日にある百万遍さんの手作り市は、うってかわって和気あいあいとしたムード。周辺のお店でもフリーマーケットをしたりしていて”イチ”モードが街中に広がっている感じ。今月は五条坂の陶器市があったり、下鴨神社の古本市があったり。どれもかなりの店舗数で、汗だくでふらふらになりながら、なぜ8月に?と思いながら、とりあえず全店チェックを目標にマイバッグを片手によく歩き回った。どこからか力が湧いてくるから不思議だ。

古くから寺社に人は集まり、お祈りをしたり、学問をしたり、物を売ったり、藝を披露したり、ヒト・モノ・コトをつなげてきたというし、京都に祭りや市が多いのは、寺社が多いことを思うと当然といえば当然かもしれない。でもそれを守りつづけて衰えることもなく、むしろ進化しているように見えることに驚き、感動してしまう。

全国に広がりつつあるイチ文化、みなさんとても気軽にやっているようだけれど何を売るか、何を買うか、どこで、だれと、どんなふうにやるか、値段はどうつけるか? など決断も次々にせまられ、じつはとてもアイデンティティを試されることだと思う。失敗もしたり、喜びや発見があったり、見知らぬ人や土地との出会いがあったり・・・いろんな刺激が生まれる。未経験の人にこそ、一歩足を踏み入れてほしい世界なのです。

2013/08/24 takeko, イベント

AUTHOR:chilchinbito

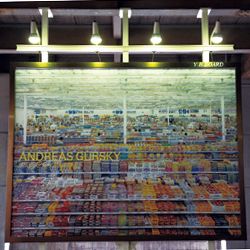

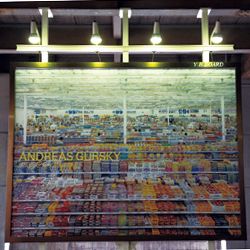

勤務地最寄駅で、気になって仕方がなかった広告看板。ビールやエステの広告ばかり並ぶホームで、日本の広告らしくない、とても目につく大きな広告。この駅だけでなく、次の駅にも、その次の駅にも同じ看板があることに気が付いた。後日、これは現代写真を代表するドイツの写真家アンドレアス・グルスキーの『99セント』であることがわかり、国立新美術館で開催中のアンドレアス・グルスキー展http://gursky.jp/に足を運んだ。日本での初個展。1980年代初期作『カミオカンデ』、『東京証券取引所』などの代表作や、作家本人が選んだ作品約80点が展示され、どの作品からも、被写体の声や空間の音が聞こえてきそうだった。

展示は9月16日(月・祝)まで

2013/08/22 kuro, イベント

AUTHOR:chilchinbito