九州訪問 初日 福岡編

格安のツアーを見つけ、九州一週の運転手をかってでてくれたタイルびとのスケジュールを3泊4日で捕まえて九州へ。この日程では全県を周れそうにもなかったので、福岡~大分~熊本~鹿児島の4県に絞って行ってきました。

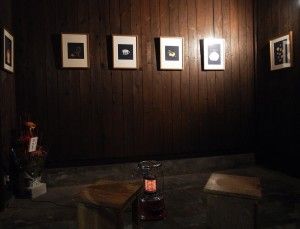

初日は福岡からスタート。 福岡では、かなり古そうなアパートをリノベーションして、いくつものお店や作家さんが集まっているというところによく遭遇した。探していたお店のあるビルに偶然Clair de Luneさんがいらっしゃった!とか、TRAMさんという雑貨屋さんを訪ねたら、先月オープンしたばかりのTable&Lifeさんにも出会えて「TRAMさんの1Fでよかった!」「こちらこそ!」なんていうこともあり。こちらのお店ではうきは百姓組さんという地元福岡の若手農家集団の方々の育てた食材も扱っているようです。なんだか気になる存在です。coffonさんにうかがう途中、なにやらセンスのいい花屋Ogami さんを発見しました。こちらはめったにお店にいらっしゃらず、生け込みが中心とのことで、出会えてラッキーだったのですが、ちょっと歩いただけでもこんな風に芋づる式の出会いがあって、お店を営む側にも訪れる側にも自由で懐の深い雰囲気があるような、楽しい街でした。

しかし福岡がこんなに寒いとは思わず。この日はvigoの友人でもある「Flat House(古い平屋)を探して」の本田さんと「中国茶をご一緒に」の村田さんにもお会いするつもりが、なんと御二方ともお子さんがインフルエンザで残念ながら今回は会えなかった。本当に流行っているようなので皆様も気を付けてください。そしてかかってしまった方、くれぐれもおだいじに!

夜は水炊きを食べたくなって数件に連絡をいれてみたけれど、どこも満席。外の屋台もいっぱいで、福岡の夜は活気がありました。結局ホテル近くの居酒屋いずみ田さんでもつ鍋を食べたら、これが美味しかった!ホウレンソウやらキャベツや豆腐や餃子!?など、スープがなくなるまで具を追加注文できるのがうれしい。閉めの麺も、煮詰まったスープとよくからんで、病み付きの味。中目黒と日本橋にも支店があるようなので、あの味が恋しくなったら行ってみたいと思います。

(2日目 大分~久留米編に続く)