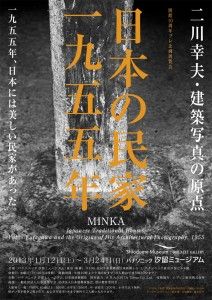

日本の民家

国際的に活躍した建築写真家・二川幸夫さん(80歳)が、3月5日午後9時59分、腎盂がんのため、都内の病院で亡くなった。葬儀は、親族で営んだ。

朝、新聞の訃報の記事を見て、びっくりした。その日、見に行くつもりの展覧会の写真家が、亡くなったという偶然。『日本の民家 一九五五年 二川幸夫・建築写真の原点』。 汐留ミュージアムの会場は、かなりの人だった。写真に添えられた解説をメモする人が多い。

…… 今ふりかえって考えてみても、写真を技術的に上手に撮影しようとは思ってみたこともなかった。自分が何を撮りたいか、ただそれだけであった。技術は私の場合は後からついてきた。10年 も同じことをやっていると上手になるものである。…… と、二川さんは、『展覧会鑑賞ガイド』に、書いている。

その帰り、新橋駅へ歩きながら、今日は、白黒の写真を楽しみ、たくさんの屋根を見た、と思った。屋根の下に庶民の暮らしはあり、庶民の暮らしはモノクロームである、と思った。いまでいうと、ワセダの西門の、マージャン屋が並んでいたあたりに、一軒の写真屋があり、二川さんのスタートは、そこだったと聞いたことがある。