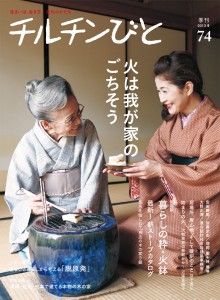

火々の暮し

・火のある暮しは憧れだ。暖炉の前のソファでの読書などまさに最高だ。(a day in the life 安西水丸)

・現代人の傲慢な願いを忠実に伝えてくれた火。しかし、その灰や煙は、もう恵みをもたらしてはくれない。 (始まりの火 近藤夏織子)

・「火の気持ちになれば美しく燃える暖炉は上手くできるのだよ」 数々の心地よい住宅作品を生み、時を過ごす場には必ずのように暖炉を添えた建築家の吉村順三先生から昔そう聞かされた。 (居場所、居心地、そして暖炉のこと 益子義弘)

・火鉢のまわりにはなぜか人が集まります。 (江戸の火鉢 菊地ひと美)

・「初めて行く家なら切り花を3本。ちょっと仲良くなったらロウソク2本。親しい人ならコーヒー1袋」 (フィンランドのロウソク文化を知る 橋本ライヤ)

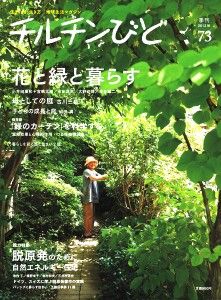

『チルチンびと』冬号 (12月11日発売)

〈特集・火は我が家のごちそう〉から拾った言葉です。