色が好き

「くりくり展」へ行った。

いろいろな手仕事を見るのが目的だけれど、行ってみようと思ったのは、その会場がなじみの場所だったからだ。夏目漱石が学んだというお茶の水小学校(旧・錦華小学校)の近く。路地を入ると、右手の二階に珈琲・蔵。金子国義さんのギャラリー・Higurashi。気さくなCafe Flug。サケの塩焼きが、ステーキかと思うような厚みの日本料理・きよし。そして、その隣のビルが展示会場Spin Galleryだった。

入ると、店番兼出品者がいた。写真右下の丸いテーブルのうえが、彼女の作品。イヤリング、指輪、ピン止め、など。

「私、台湾生まれ。父がエンジニアで、海外あちこち回りました。色彩の好みって、そういう体験のなかでつくられるんですね。私、色が好き。こころに響く色が好き。ずーっと手芸が好き。どんなに体調がわるくても、編みものを続けているくらい好き。でも、人生迷走中でした。だけど、今回、お店番をしたおかげで、ものを売る、ものをつくる、ということが、少しわかったような気がします」

この「くりくり展」は、えっ、8月30日(木)まで。でした。10月は京都西陣で開催ととのことです。

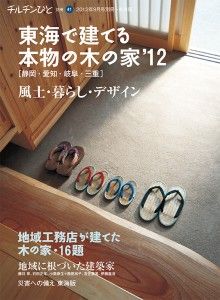

ちいさな木の教会誕生のイキサツが、『チルチンびと・別冊41号・東海版』(7月

ちいさな木の教会誕生のイキサツが、『チルチンびと・別冊41号・東海版』(7月