読書の秋、庭暮らしの秋(後篇)

『チルチンびと』85号。特集 - 我が家の庭暮らし / 暮らしに農の風景を- にちなんで、ビブリオ・バトル、秋の読書会。

………

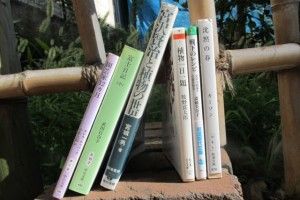

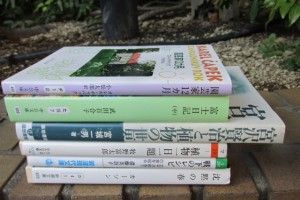

M氏 私は、かの牧野富太郎博士の『植物一日一題』(ちくま学芸文庫)。80歳過ぎて、1日に1話ずつ書かれた。植物そのものだけでなく「茶の銘玉露の由来」という話も。〈製したお茶の銘の玉露は今極く普通に呼ばれている名であることは誰も知らない人はなかろう。ところがこれに反して、その玉露の名の由来に至っては、これを知っている人は世間にすくないのではないかと思う。〉好きな時に好きな話を読む。

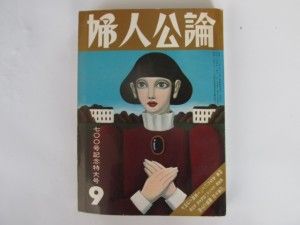

Yさん 『戦下のレシピ』(斎藤美奈子・岩波現代文庫)。これは戦時中の女性誌から、当時の台所事情を集めている。なかに「戦下の野菜図鑑」があり、例えば〈カボチャ ー 葉は味噌汁の実、おひたし、炒め物に、茎は炊き込みご飯、漬け物、煮付けに、茎は甘味があって蕗よりおいしいと評判 ⁉︎ 〉家庭菜園にも哀しい時代のあったことを忘れない。

G君 哀しい記憶なら、『沈黙の春』(レイチェル・カーソン ・新潮文庫)。アメリカのある町。〈ところが、あるときどういう呪いをうけたのか、暗い影があたりにしのびよった。 …… かつて目をたのしませた道ばたの草木は、茶色に枯れはて、まるで火をつけて焼きはらったようだ。〉農薬など化学薬品の影響で生命の火は消えた。そのすべてを描いた名作。しかし、日本にも、 “沈黙の春” がきた。 - みんな、重い沈黙になった。

………

『チルチンびと』85号は、9月11日発売予定です。お楽しみに。