8月21日は「噴水の日」であるという。

明治10年のこの日、上野公園で開かれた博覧会に、初めて西洋式噴水がつくられた。それにちなんで、のことであるという。

いまその跡つぎとなっている噴水を、美術館の帰りに見た。

噴水のりちぎに噴けり萬愚節 久保田万太郎

この噴水は、タイマーでいろんなバリエーションを、いろんな季節に、りちぎに噴くのである。

2017/08/10 morimori, その他

AUTHOR:admin

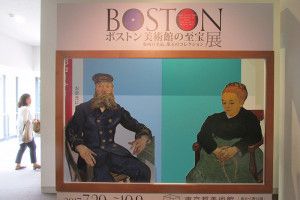

『BOSTON ボストン美術館の至宝展』(東京都美術館で、10月9日まで)に行く。

〈フィンセント・ファン・ゴッホ(1853~1890)によるルーラン夫妻の肖像画もみどころのひとつです。1888年2月にファン・ゴッホは南仏アルルに移り住みます。アルルの駅で郵便物の管理をしていたというジョセフ・ルーランは、画家の数少ない友人となりました。ルーラン一家は快くモデルを引き受け、20点以上もの作品にその姿が残されることとなりました。〉

と、この展覧会について、東京都美術館学芸員・大橋菜都子さんが、書いている。(『うえの』7月号)

そのルーラン夫妻と、出口のところで、写真を撮ることができる。カメラにおさまる家族がいる。いい夏休みだと思った。

2017/08/08 morimori, イベント

AUTHOR:admin

7月25日。

今日は、なんの日か知っていますか 、と聞かれた。「かき氷の日」だという。

いろんな記念日のあることは、知っていたが、かき氷の日まであるのか。調べてみると、1933年のこの日、山形市で最高気温 40.8℃を記録。それにちなんで、日本かき氷協会で(あるんですね、こういう組織が、知らなかった)制定したという。

もっとも、その最高気温の記録は、2013年8月12日、高知県江川崎の41℃に破られた、という記事もある。こう暑くては、いまに夏中「かき氷の日」になるだろう。

……… でも、じゃ、とにかく、行ってみますか。暑さのせいか、氷の暖簾も、裏返し。

2017/08/05 morimori, その他, イベント

AUTHOR:admin

『藤島武二展』へ行く。 生誕150年記念、というサブタイトルがついている。

展覧会のポスターもチケットも、この女のひとの画で、いかにも夏の展覧会にふさわしいような気がした。これを見ているうちに「夏服を着た女」というタイトルのように勝手に思ってしまった。アーウィン・ショーの『夏服を着た女たち』からの発想である。

会場に入るとすぐ正面に、この画があった。わきに、「婦人と朝顔」という題名がついている。そうだったのか。婦人も朝顔も、少し、遠くなった。これが描かれたのは、1904年ということである。

(『藤島武二展』は、練馬区立美術館で、9月18日まで)

2017/08/01 morimori, イベント

AUTHOR:admin

シモキタ名物パン屋に幕 ー 「アンゼリカ」半世紀 今月閉店 ー 池波正太郎さんも愛した味 ー という見出しがあった。(『東京新聞』7月27日夕刊)

カレーパンやみそパンで人気の店が、7月31日、50年の歴史を閉じるという。店舗が老朽化し、店主の方も1人でやり繰りするのが限界だという。『池波正太郎の銀座日記』(新潮文庫)に、

×月×日

朝七時に起き、コーヒーとトーストで腹ごしらえをすませ、紋服を着る。下北沢のパン屋〔アンゼリカ〕の息・林大輔君の婚礼の仲人をつとめるため、芝のプリンスホテルへおもむく。……

とある、その店だ。シモキタの南口へ出て、歩いていくと 、暑いなか、お店の前から角を折れて、数えてみると27人が列をつくっている。28人目の客になった。

2017/07/30 morimori, 食べ物

AUTHOR:admin

「こえだちゃん」が、誕生して40周年になるという。1977年に、「こえだちゃんと木のおうち」が、発売された。木のおうち、というところが、いいですね。

1977年というのは、6月に、ロッキード事件の公判が始まる。8月に、北海道・有珠山が噴火。9月に王選手が756本目のホームランを打った。そういう年である。

『こえだちやんの世界展』が開かれている。(八王子市夢美術館 9月3日まで)。こえだちゃんの小さな家の一軒一軒にも、40年という、時の流れを感じることができる。

2017/07/27 morimori, イベント

AUTHOR:admin

kyoto farmers marketにて

スコップ・アンド・ホーさんのブースで出していた、

呉屋さんの無農薬マンゴーなど、

フルーツをtakekoがプレゼントしてくれた。

呉屋エイ子さんは沖縄の西原町で、

マンゴーやパッションフルーツ、バナナなどを栽培されている

元気な元気な生産者さん。

思い通りの実ができたときは、思わずニヤリとしてしまうそう。

すてきなサプライズに感謝。

2017/07/25 kuro, その他

AUTHOR:chilchinbito

「びょうぶとあそぶ」展へ行った。(東京国立博物館本館 9月3日まで)

高精細複製によるあたらしい日本美術体験、というサブタイトルがついている。なんのことかというと、長谷川等伯の「松林図屏風」と緒形光琳の「群鶴図屏風」がスクリーンに映し出され、松林に風が吹き、鶴は舞う。屏風の画と現実の間を彷徨う、のである。それは、いい気持ちのものだった。

いま、屏風 をみることができるのは、時代劇か博物館のなかだけだろうか。子どもたちは、屏風を、間仕切りや風を防ぐためのものとは思わずに、こういう次元の世界を楽しむ仕掛けだと、思うかも知れない。

2017/07/22 morimori, イベント

AUTHOR:admin

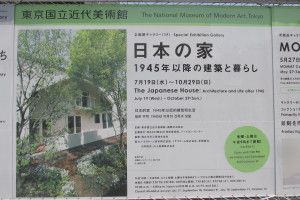

『日本の家 1945年以降の建築と暮らし』展が、始まった。(東京国立近代美術館 10月29日まで)。

会場にあったパンフレットの書き出しは、こうだ。

〈この展覧会は、日本の建築家が設計した1945年以降の戸建て住宅を紹介するものです。東京で企画が生まれ、ローマのMAXXI国立21世紀美術館とロンドンのバービカン・センターで開催された後、ここ東京国立近代美術館に巡回してきます。しかし、そもそもなぜ「日本の家」を紹介する展覧会がヨーロッパの主要美術館でも開かれたのでしょうか? …… 〉

いうまでもなく、1945年とは、昭和20年のことである。この年の8月30日に、マッカーサーが厚木に到着した。

初日のお客さんは、学生と外国人の姿が目立った。

2017/07/20 morimori, イベント

AUTHOR:admin