こういう帽子、どこかにないかな」と、vigo がいった。愛用品が傷んできたという。どこかにないかな、は、探してくれというイミである。カンタンカンタン。お引き受けしますよ。

こういう帽子とは、写真を見ていただくと、おわかりでしょうが、口で表現するのは、意外にヤッカイだった。帽子屋へ行って、「ほら、よくあるでしょう、オワンみたいな」とか、いうのである。時節柄、サンタクロース風なものが多い。その上部を手でカットしたりして、説明する。しかし、ないんだな、これが。歩いていると、井上陽水の゛さがしものはなんですか゛という歌が、頭の中に響く。私の踏破は、10軒を超えた。そのとき、ある店で「ああ、イスラム帽か」と女の店員がいった。「それだったら、帽子屋より、女のコ向けの雑貨屋さんにありますよ」

キッカケを掴んで、本質に迫ろうというのは、ヒッグス粒子も帽子も、同じだ。いまではもう、店の前に立つと、イスラム帽の気配を感じるようになった。

「

「

2011/12/18 morimori, 雑貨

AUTHOR:chilchinbito

雑誌の「夢占い」のページを担当していたことがある。これは、面白かった。たとえば、夢の中に「親戚の人」が現れると、それは「常識の代表」を意味する。夢で「血」を見たからといって、怖がることはなく、それは「革命」と解釈されるのである。

知人から、メールがきた。「太陽が昇ってくる夢を見た。占いの本で調べてください」。 こうだった。太陽は宇宙の中心で絶対的である。太陽が昇る夢は、エネルギーがあなたのハートに射し込むしるし。強く、たくましい待ち人、来る—だという。太陽のことが、頭にあったので『だからОМ 安心の家づくり』(『チルチンびと』別冊40)を開いて、表Ⅲの広告の「太陽はタダ。」というコピーに、オッと思った。太陽熱をつかまえて、冬は温か、夏はお湯、とある。

そういえば、昔、聴いた歌に、ふりそそぐ太陽、そよ吹く風、本当に高価なものはみんなタダ、というような英語の歌詞があった。そうさ。いい夢を見るのも、タダ。グッドナイト。

2011/12/15 morimori, 書籍

AUTHOR:chilchinbito

住まい工房さんからチルチンびと編集部へ届いたサトイモをおすそわけでいただきました。ぽっこりとお尻まんまるな、サトイモらしい形のサトイモ。見るからにホクホクしていそう!スーパーで買うとガシガシの変なのにあたってしまうことが結構あるんです。こんなにホックホクであるに違いないと一目でわかるような美しいサトイモは、非常にありがたいのです。

サトイモは手がかゆくなったり、都度下ごしらえするのが面倒なので、時間の余裕と気持ちの勢いがあるとき一気にががっと洗って皮を剥いて米のとぎ汁で下茹でし、冷凍します。煮っころがし、そぼろ餡、コロッケ、グラタンにシチュー…淡泊な味わいでレシピを上品に仕上げてくれるサトイモ君はミドルエイジの強い味方。たいていのジャガイモ料理には代用できますが、意外に美味しいのがサトイモフライです。フライドポテトみたいに素揚げもいいのですが、豚カツをつくるときに、ゴボウやアスパラ、タマネギetcとともに衣を付けて揚げればカレーの付け合せとしてもぴったりで、食卓をにぎやかに盛り上げてくれます。

2011/12/14 takeko, 食べ物

AUTHOR:chilchinbito

京橋にある「白木屋中村伝兵衛商店」。 morimoriと一緒に見学がてら訪問。

いままで、「ほうき」というものに興味があっても、実際自分が使うという事は全く考えていなかったのですが、職人さんの説明を聞いてどうしても欲しくなり購入。

色や形の好きな柄を買うつもりが、結局自分の手にあうものを選択。

そして、そうじがあまり得意ではない私が実際に使ってみました。

シュロほうきは、勢いよく「シャッシャッ」としならせて掃くのではなく、あまり力をいれず、ポンと落としてスーッと横によせいく掃き方が埃が立たず理想的です。

ふむふむ、ポンと落としてスーッとね。

実際、その様にやってみると手に全然負荷がかからずとても良い。

そして、なによりも掃除機ではやりづらかった、角や隅の埃やゴミがほうきだと簡単にとれる。

もう一つ、一緒に買ったはりみと呼ばれるちりとりがこれまた良い。

和紙に「柿渋」を塗った職人による完全手づくり品らしいのですが、静電気がおきないのでゴミがさらっと落ちる。

日本人の道具における知恵をもっと知りたい方、

白木屋中村伝兵衛商店の職人さんのお話は来年公開予定の新コラムにて。

お楽しみに。

2011/12/11 vigo, 雑貨

AUTHOR:chilchinbito

どういうわけか、焚火に仕込んだ芋が出てこない。子供の頃、あんなに美味いものはないと思った焚火の芋に、いまはそれほどの執着がない。楽しみにしてはいたのだが、すぐにあきらめてしまった。老年とは言いたくないが、齢を重ねて何かがわかってしまうのは淋しいことだ。焚火の芋なんかも、そのひとつではあるまいか。(山口瞳著『禁酒時代』冬支度から)

焚火好きだった山口さんは、その作品の中に、たくさんの焚火のエピソードを書いている。そのどれもが、楽しく、懐かしい。

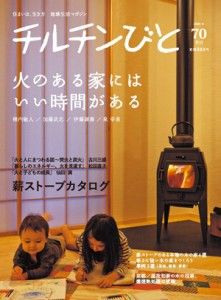

さて、『チルチンびと』70号(12月5日発売)は、特集「火のある家にはいい時間がある」。薪ストーブ。そこでつくる冬の料理。ストーブまわりのアクセサリー。炭。七輪。火鉢。火熾し。暖炉。焚火。そして、薪ストーブの似合う木の家。と、つぎつぎに、聖火リレーのような。読んで、暖かい。

その火暮らし、も、わるくないと思った。

2011/12/08 morimori, その他, 書籍

AUTHOR:chilchinbito

みんな、ミカン色の台に腰を下ろし、糸の先を見つめている。今日は、たまの休日なのか、何か屈託を抱えているのか、ご常連なのか。

市ヶ谷駅のプラットホーム、東京駅寄りから眺める、釣り堀の風景は、水面に季節の移り変わりを映して、楽しい。ここは、コイが釣れる。入場料金は、大人1時間690円。貸し竿1日100円。釣り餌80円から。平日朝9時半開場。年中無休。

「釣り堀はいいねえ」と言った客がいるという。「金持ちも貧乏人も、エライ人もエラクナイ人も、わけへだてなく魚はやってくる」

この釣り堀は、ずいぶん古くからある。以前、私が、この先にある大日本印刷を仕事で訪ねての帰り、ここを通りかかると、入り口付近に洗濯機が置いてあった。それは、その場に不釣り合いな奇妙なカンジだった。一緒に歩いていた作家が、「なんで、洗濯機があるのかねえ」と言った。「コイの洗い用ですよ」と私が答えると「ソレ、イタダキ ! 」と彼は笑った。

2011/12/06 morimori, その他

AUTHOR:chilchinbito

千葉県の五井駅に行ったとき

とっても美味しいイタリアンのお店を見つけたので

ご紹介します(^O^)

ゴイタリアン・ウンディチ

入り口を入る時、少し小さめのお店かと

思ったのですが、中に入ると

奥行きがあって広い!!

旦那さんが前菜つきのランチを注文

私は前菜なしのランチを頼んだのですが、

お店の人がとても親切で、前菜を取り分ける

お皿も出してくれました。

前菜の1つにちびっこいライスコロッケがあって

それがまた美味しい☆

棚には美味しそうなワインが……と

言いたいところなのですが

私たち夫婦…下戸なんです。

コップ半分のビールをさらに半分こしても

真っ赤になってしまうほどの下戸なんです…涙

イタリアンやフレンチを食べながら

ワインで乾杯ということにどれだけ

憧れているか…

そして、居酒屋さんなどでも、

日本酒の飲み比べや「うーんこれは辛口で…」なんて

コメントにどれだけ憧れているか…

これは、飲めない人にしかわからない

憧れですヾ(。`Д´。)ノ彡☆ブーブーッ!!

用意されていたお酒の種類も

豊富だったので飲める方々にも

おすすめのお店です☆

前菜に続いてパスタの登場。

今回はバジルクリームソースのパスタを注文しました

バジルの香りがとってもいい!!!

そして、私の好きなアボカドとサーモンも入ってました!

(また、写真を撮りそびれてしまった…(-_-;))

バジルクリームも、パスタによく

絡んで、絡んで、美味でした☆

最後に出たデザートまで全部美味しかった~!!

大満足のランチでした(^O^)

帰り際、レジの下にこんなかわいらしいコルクの

お人形を発見。

ちょんと座った感じが、キュート☆

amedio(^O^)

2011/12/04 amedio, 食べ物

AUTHOR:chilchinbito

寒い!やはり寒い!東京とは寒さがちがうーーと思ったら、全国的に寒かったようですね。

今回は仙台駅から一駅の東照宮、閑静な住宅地の一角atelier-morceauさんからスタート。フランスや日本の古い家具や道具、器やオブジェがひしめき合う木の空間は昔お寿司屋さんだった場所をすべて手作りで改装したそう。珪藻土に水性ペンキを塗り重ねた濃い緑の壁は、フランスの古き物にとってこれ意外はないというほどのいい色具合。床も木の板の幅を変えてより奥行きを見せたり、木枠や窓、ドア、ガラスもフランスから運び、新しく自分でつくった窓枠にそのガラスを何度も失敗を重ねながらカットし、、など隅々まで半端ないこだわりよう。1600~1700年代の貴重な本や鍵付の聖書などは、贅沢な装丁の扉を開いてみれば素晴らしく繊細な銅版画、木版画の挿絵が。色鮮やかな挿絵がそのままに残る、大きな羊皮紙の1頁など・・・珍しいものを沢山みせていただきました。ドアノブや、たらい、フライパンなどの生活用品にいたるまで、その時代の空気がふわふわとベールのようにまとわりついている。オーナーの佐々木さんはたゆまぬ研究と工夫を重ねている方でした。

この一角、窓もすべててづくりです

仙台駅近く花京院の、大正浪漫的な雰囲気を醸し出しているカフェsweet spice Asanoさんでランチ。採れたてしゃきしゃきのウリが入ったサラダが印象的でした。詳しいお話は聞きそびれましたが、内子でみた昔の薬屋さんのような味わいのある建物は、相当古いもののよう。途中で雨が降ってきたのですが、なんと帰り際、私たちが傘を持っていないのを見て「どうぞ傘お持ちください」と可愛い柄の傘をくれました。なんとご親切な・・・お店に入って、傘をいただいたのは初めてです。

さらに歩いて途中で見つけたお碗のロゴが妙に気になり入ってみた光原社さん。オーナーの及川さんはおっとり上品な美しい方なのに面白いお話をたくさんしてくださる気さくなマダムでした。もう43年もこの場所で民芸品のお店をされている。本拠地が盛岡にあり、なんとはじまりは「注文の多い料理店」を初めて出版した出版社だとか。「光原社のあゆみ」を読んでみてびっくり。「注文の多い料理店」が今では考えられない「注文の少ない童話集」だったとは。こちらで新潟で伝統工芸を新しい感性で再現しているF/styleさんの靴下(履き心地抜群です!)を購入したのですが、その包装紙もシンプルで素朴でかわいい。店内には日本全国各地のものからインドや中国、中近東のものまで様々。どれも緻密な手仕事と製品の美しさと丈夫さがあって、どこか可愛かったり面白かったり、味があります。伝統をそのまま受け継ぐもの、若い感性を生かしたもの、美しい民芸であるならジャンルは問わないという懐の深い雰囲気。店にはその店主の色がそのまま出てくるものです。

光原社さんの器型のロゴの包み紙、いいんです

夜はyutorico.さんへ。ここは空襲をまぬがれ、戦前からある長屋がそのまま残ったところを改装して紫山さんや小料理屋さんなどがこぢんまりと並ぶ、面白い一角です。こちらで小さな街の小野さんとお会いするのが今回の旅の大きな目的。小野さんは、会社員をしながら、地元で活動している様々なジャンルの方を結び付けたり、ご自身もレーベルづくりや作家さんと一緒に作品作りをしたりと、仙台を色々な方法で盛り上げていこうとしているパワフルで多彩な方です。今回の出張前にもお仕事の後、何度も仙台情報を送っていただいたり、この夜もせっかくだからとyutorico.のオーナー高橋さんや、新たに「せんだい・みやぎNPO」の中津さんに声をかけてくださって、楽しい夜となりました。中津さん、じつはお昼にsweet spice Asanoさんで出会っていたという偶然が発覚。お店の雰囲気になんとも似合う女性がランチをしていたなとは思っていたのです。不思議なご縁です。青森のご出身ということなので、これを機にいろいろ教えていただくことになりました。小野さんに感謝!

小野さんもかかわった「好きだった景色を忘れないための写真展。」というイベントは、仙台から大阪、そして現在兵庫に広がっています。こんな風に地域で行うイベントが、共通点を持つ他の地域にタンポポの種のように飛んで行ってまた花開いている。ゼロから一歩を踏み出す勇気ってものすごいものだと思うのですが、こうやって確かに広がったり繋がったりしているのを見ると、携帯もパソコンも便利だけれど、やはり実際に会って伝える言葉や絵や、写真や手作りのもの、そういう手触りを人は求めているのだと実感します。

地震の傷跡は仙台ではほとんど見受けられず、お店の方々にうかがっても少しものが壊れたりはしたけれどそれほど多大な被害は出なかったとのこと。それでもやはり友人や親戚のお宅が波にさらわれたりというお話も出て、皆それぞれまだぬぐいされない悲しみや恐怖や不安を抱えているにも関わらず、今回どこに行っても皆さんほんわか優しく、温かく迎えいれてくれました。そして小野さん、高橋さん、中津さんの3人に仙台お土産をいただいて新幹線の改札まで見送っていただいて、古い友人とのお別れのようなじーんとした気持ちになってしまったのでした。仙台、しみじみいいところ。。。なんとなくこのおっとり度合、香川の方たちにテンポが似ている気がします。日帰りということで短いけれど、じんわりと心に残るようないい旅でした。

やはりしめくくりは名物牛タンで

2011/12/02 takeko, 出張

AUTHOR:chilchinbito

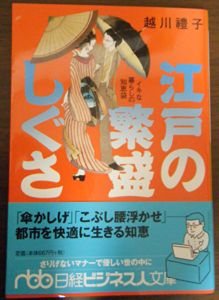

数年前、公共広告機構が首都圏の地下鉄構内に張り出したポスター。「傘かしげ」「こぶし腰浮かせ」などさりげなくマナーの大切さを訴えた。

実は、広告代理店の若手プロデューサーが本書の著者である「越川禮子」さんの本を読んで感激し、企画制作したものだったらしい。

歴史を語る場合、事実であるかどうかを判断する基準は文章の有無による事が多い。しかし、暮らしの一部と化した「しぐさ」についての古文書は見つかっていない。

日常当たり前のことだったから特に文章に残す必要がなかったし、「書くと俗化するので書くべからず」と言い伝えられていたようだ。

著者の師曰く、「文章化する事自体無理であるし、文章化されると多くの人々は単なる知識としてしか受け止めない。江戸町衆の生活哲学や信条は体験遊学しなければわからない。」

著者の師曰く、「文章化する事自体無理であるし、文章化されると多くの人々は単なる知識としてしか受け止めない。江戸町衆の生活哲学や信条は体験遊学しなければわからない。」

しかし、駅のポスターや最近の世相、人間関係、悪質な犯罪が続発するにつれ、日本人が昔から持っていた知恵を見直そうと一人一人が危機感を持ち、その禁を破り、文章化することになったのだと思う。

江戸では、しぐさを見て江戸っ子かどうか判断したそうだ。つまり、出身地や身なりには関係がなく、全国どこで生まれても「しぐさ」が垢抜けていれば江戸っ子として通ったらしい。

江戸っ子の見分け方の最大公約数は「目の前の人を仏の化身と思える」「時泥棒をしない」「肩書きを気にしない」「遊び心を持っている」の四つといわれてる。

この本で、全貌の1/200くらいを取り上げたそうだ。

著者の師のおっしゃるとおり、「百聞は一見にしかず」であると感じた。

やはり、親が子へ代々伝えていく事は大事である。

a-van

2011/11/29 a-van, staff, その他, 書籍

AUTHOR:chilchinbito

著者の師曰く、「文章化する事自体無理であるし、文章化されると多くの人々は単なる知識としてしか受け止めない。江戸町衆の生活哲学や信条は体験遊学しなければわからない。」

著者の師曰く、「文章化する事自体無理であるし、文章化されると多くの人々は単なる知識としてしか受け止めない。江戸町衆の生活哲学や信条は体験遊学しなければわからない。」