梅雨ひと休み、箱根は仙石原にある、ポーラ美術館に行ってきた。

今年はあじさいがまだ、ほとんど咲いていないが、スイッチバックを繰り返し、山道をぐんぐん登っていく登山電車がたのしい。新宿から箱根湯本までロマンスカーで90分、さらに40分登山電車に揺られ、バスに乗り継ぎようやく到着。

現在の企画展「印象派の行方」は錚々たる印象派画家の作品が、重厚な額装でずらりと並び、混雑もなく、ゆっくり流れる時間をとても贅沢に思う。

常設展では藤田嗣治、杉山寧、モディリアーニの描く人物たちの目に吸い込まれるようだ。

美術館敷地内には散策できる歩道があり、ひんやりした山の空気と、緑の景観が体感できる。

またすぐ来たい!と思わせる美術館だった。

2012/06/19 kuro, その他

AUTHOR:chilchinbito

5月の神田祭に続き、

6月は波除稲荷神社 夏越し大祭『つきじ獅子祭』の

太鼓演奏に参加してきました。

こちらの大祭は3年に一度とのことで、私は久しぶりの参加。

お神輿が築地の場内にある魚河岸水神社を通るときに

迎え太鼓として演奏をします。

なぜ、築地のお祭りに神田明神が参加するのか…

叩き手の私も知らなかったので、調べてみると、

この築地の魚河岸がもともと日本橋にあったことから

魚河岸水神社の本殿は神田明神内にあるとのこと!!

なるほど!!

祭り当日は、あいにくの雨でしたが

担ぎ手たちの掛け声はとても迫力があり

かっこいい!!

目の前を通過した時には、演奏中だったので遠巻きにしか撮影できず残念…。

少しでも華を添えられるよう

築地の場内にて

精一杯、演奏させていただきました。

演奏を見てくださったお客様からは

私たちの太鼓ができるまでの経緯や

1つ1つの曲について質問を受けました。

太鼓の内容まで深く質問を受けることは

珍しいのですが、一生懸命演奏したことで

太鼓に興味を持ってくださるのは

本当にうれしいこと♪

そして、もう一つ嬉しかったのは

演奏後のお昼ごはん♪

☆☆☆築地の海鮮丼☆☆☆

通常2時間待ちというお店

寿司大さんの海鮮丼でした!!!

演奏後の疲れも吹き飛ぶ美味しい丼!!

感想は…「マグロって、こんなに甘いのぉ?!?!」

頑張ってよかった~と心から思った食いしん坊のamedio!(^^)!でした☆

2012/06/17 amedio, イベント, 食べ物

AUTHOR:chilchinbito

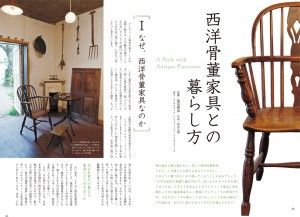

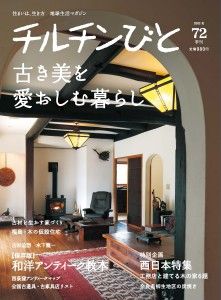

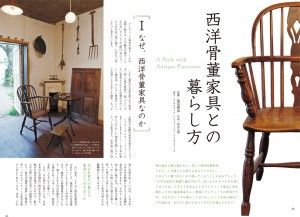

「そもそもアンティーク家具に対して、僕らは、積み重ねられた「歴史」を求めているわけですから、本物・偽物もないですよね」(『チルチンびと』72号「古き美を愛おしむ暮らし」-西洋骨董家具との暮らし方)

塩見和彦さんは、こう語っている。その塩見さんが、八王子で古道具の店を開いていたとき、黒い小犬を飼っていた。前の飼い主から虐待されていたから、引きとってきたといった。「あ、彼には、こういう一面もあったのだ」と思った、と当時の客のひとりはいった。名前はジェームズ。かわいい、ひかえめな犬だった。

塩見さんは、私の家の近くのCという高校の卒業生である。バイク通学だった、という。「校則では、バイクは禁じられていましたけどね。」その程度の“不良”だったのだろう。

黒い小犬。バイク通学。アンティークディーラー。“ぜいたくな過去”を修復する日々。これらの“点”は、1本の“線”の上に、ごく自然に並ぶように思われ、私は納得するのである。

塩見氏は『チルチンびと』72号では「アンティークから始まった、終わりのない家づくり」にも登場。この『広場』でも「古道具屋の西洋見聞録を連載中」

2012/06/15 morimori, インテリア, 書籍

AUTHOR:chilchinbito

粗末なサッシのガラス戸を通して中をのぞいても、ごたごたとした道具の形があいまいに見えるだけ、店の中の照明にも無頓着といったふうで道ゆく人に商売気をつたえようとするけはいがない。―というのは、前にもご紹介した、村松友視『時代屋の女房』の一節だ。

商売気をつたえようとするけはいがない―ウーン、これはたしかに、古道具屋さんに共通のカオのように思われる。あれは、なぜだろう。

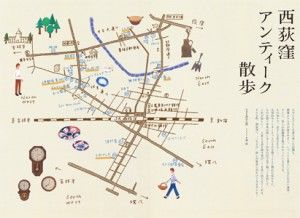

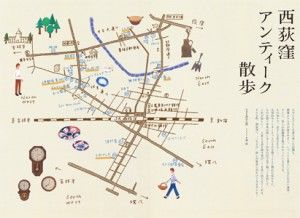

吉祥寺は、ちょっとハデで、社交的な長女。荻窪は、しっかりものの長男。その間の西荻窪は、3人きょうだいの末っ子で、いちばんひかえめな存在だ。ここにアンティークショップがつぎつぎに育ったのは、そんなに不思議なことではない。そういう土壌があったのだ。

ひかえめに、ぜいたくな、過去を、売る。『チルチンびと』72号、特集「古き美を愛おしむ暮らし」の“西荻窪アンティーク散歩”でぜひ、初夏の小さな旅を。

2012/06/13 morimori, 書籍

AUTHOR:chilchinbito

村松友視『時代屋の女房』は、時代屋という古道具屋を舞台にした小説である。彼がこの作品で、直木賞をうけたとき、私はすぐ、受賞者の記者会見場である、東京会館へ行った。新聞記者のインタビューが終わると、彼は、立っていた私のところへ、まっすぐ歩いてきて「なんだよォ」と肩を押した。それは、こっちの言うことだぜ。お互い、喜びを交わすには、これで十分だった。

この小説のなかの二つの言葉が記憶にある。「品物じゃなくて時代を売る、それで時代屋っていうんじゃないの」という女のセリフ。「過去の時間まで引き取っちゃあわるいからなあ」という古道具店主のつぶやき。

『チルチンびと』72号(6月11日発売)の特集は「古き美を愛おしむ暮らし」である。たくさんの長閑な゛時代゛とぜいたくな゛過去の時間゛が、その誌面にあふれている。

2012/06/10 morimori, 書籍

AUTHOR:chilchinbito

先月、ちょっと用事があり、出歩いていたら

バスどおりの歩道にて紫色の藤の花を発見。

今まで、藤の花は藤棚でしか、見たことがありませんでしたが、

この藤の花は、つたがうまい具合に、他の木の枝に絡まって

目の高さで咲いていました。

藤棚以外での藤の花を見たことが無かったので

記念にパチリ(*・_[[◎]]o

いつも見上げてみている花を違う角度で見てみると

まとまって一つの藤の花だったのが、

集まっている一つ一つの花の表情まで見えるようで

ほっこりした気持ちになりました☆

それにしても、なんだか天気がイマイチの日が

多い、今年・・・。

のほほーんとした日差しが恋しい

amdio☆でした

2012/06/08 amedio, staff, その他

AUTHOR:chilchinbito

amedioが前述した「神田祭」に続き、6月7日からは千代田区の日枝神社の祭礼として江戸の三大祭りのひとつである「山王祭」が執り行われる。今年は2年に一度の例大祭。

通りにはお祭りの旗と祭礼提灯が並び、九段4丁目のお神酒所である市ヶ谷東急ビル前には、お神輿、牛若丸と弁慶の山車人形が出番を待つ。日に日に賑やかさを増す町が放つ力は、江戸時代から今日まで継続されている伝統行事ならではかもしれない。

それぞれの町が出した山車は、氏子町(各神社の祭祀圏を構成する町)である赤坂、九段、麹町、京橋、日本橋、銀座と広い地域をくまなく巡る。

ぜひ優雅な江戸絵巻大行列の巡幸を見てみたい。

2012/06/06 kuro, その他

AUTHOR:chilchinbito

現在、表参道 ELEPHANTで開催中の「初夏の間借り展」。 「チルチンびと広場」にも掲載させて頂いている「ギャラリー北欧器」さんのイベント。 通常はアポイントメント制のところ、今回はギャラリーでの展示即売をされております。 ベルント・フリーベリ、アクセル・サルト、ルーシー・リーなど。 思わず手に入れてしまいたくなる品の数々。6月6日(水)までです。ただし、買いすぎにご注意を!

「ベルント・フリーベリ」こうやって棚に陳列されていると全部が欲しくなる。並べて飾りたい。

「ベルント・フリーベリ」約3cm~5cm程度のミニチュアサイズの陶器。この精密さ、実際に観てさわれるなんて。

<ベルント・フリーベリ>

スウェーデン生まれ。Stig Lindbergと共にGustavaberg社の黄金時代を作り上げた陶芸作家。生涯、数千におよぶ器を自ら轆轤で制作、東洋的な釉薬を追求した。器、釉薬とも女性的な美しさを感じさせる繊細で優美なものが多い。とくに、指先にのるほどの小さな陶器は器の宝石と例えられる。スウェーデン国王をはじめ世界中にコレクターが多く存在。ニューヨークメトロポリタン美術館ほか各国の美術館にパーマネントコレクションされている。ミラノトリエンナーレにて金賞を3回受賞。1981年没。

※説明文は「ギャラリー北欧器」さんHPより引用。作品などの詳しい詳細はHPでご覧下さい。

2012/06/04 vigo, イベント, ギャラリー, 陶芸家

AUTHOR:chilchinbito

先日、takekoに「オズヴァルド・チルトナー展」が開催される小出由紀子事務所に連れて行ってもらった。オズヴァルド・チルトナー展(2012年6月5日~6月29日)のインビテーション表紙に写る彼がとても気になっていたのだ。場所は千代田区鍛治町、1931年に施工された丸石ビル内。登録有形文化財だ。石貼りの外壁、窓枠部分には植物や動物たちの彫刻が施され、玄関では石造りのライオン像が建物を守っている。エレベーターホールの重厚な柱と壁面、天井の彫刻や各階に備え付けられている郵便ポストなど、随所に魅了された。大切にされて年月を経た古いものは、圧倒的に美しいと思う。展示会が待ち遠しい。

2012/06/02 kuro, その他

AUTHOR:chilchinbito

神田祭。

毎年、5月の2週目は神田明神にて執り行われます。

京都の祇園祭、大阪の天神祭と共に

日本の三大祭りの一つにも数えられるお祭りで、

今年は、大祭ではなく、陰祭り。

昔は、毎年、祭礼が行われていたそうですが

1681年からは、日枝神社の山王祭と神田明神の神田祭が

交互に隔年で行われることになったそうです。

陰祭りということで、今年は少し静かでしたが

郷土物産展と太鼓フェスティバル

そして、宮入りはありませんでしたが、将門首塚周辺にて

将門塚保存会大神輿渡御が行われました。

境内の太鼓フェスティバルでは、秋田県、栃木県、千葉県、茨城県など

各地の太鼓団体が集まりました。

「近くから太鼓の音が聞こえたので」と来てくださった方や

「毎年楽しみにしているんだよ~」と声をかけてくださる方

小さい子どもたちからお年寄りの方まで

演奏に耳を傾けてくださり、演奏している方も

とても気持ちよく演奏できました☆

昨年は、東日本大震災の影響もあり大祭は中止でしたが

被災地復興への思いを込めて、太鼓の演奏はさせていただきました。

来年は、いよいよ大祭。

太鼓の音は、赤ちゃんがお母さんのおなかの中で聞く音に近いという話もあります。

そして、心臓の音とシンクロすることで自らを鼓舞する性質があり

戦の際には使われたという説もあります。

聞いてくれる方が、リラックスしたり、頑張るぞ!!と力がわいたり

何かパワーを与えられる演奏を

これからもできればなぁと思っているamedioでした!!(^^)!

2012/05/31 amedio, イベント, 音楽

AUTHOR:chilchinbito