川口美術 さんに教わって昨年秋訪ねたみたてさんは、和花や山野草、花を生ける器を中心に扱われていて、四季折々の山野草の息吹を感じるお店。見たことはあっても名前を知らない枝や草花が、切り方、生け方、器、空間・・・などの“みたて”でぐっと存在感を増す面白さ。訪れるたびに新鮮な驚きと感動があります。

新春のしつらえも見事です

こちらで開催される展示や教室も、花にまつわる興味深いものばかり。 先月、「市川孝さんの花遊びの道具展」の期間中に、江戸期より代々日本古来の植物染めをされている染司よしおかの吉岡更紗さんを講師に迎えての「餅花つくり教室」に参加してきました。

市川孝さんの花器、とりどりの表情

お正月のこの季節デパートなどでつくりものの紅白の玉のついた枝はよく見かけるけれど、本来餅花は小正月に五穀豊穣を祈って飾るものだそう。食べられるほんとうの餅を使ったものは、今回初めて見た。というかいままで気づいたことがなかった。店主の西山隼人さんが用意してくださった紅葉、ねじき、山香ばし、木瓜(ボケ)などの中から好きな枝ぶりのものを選び、お餅を小さく丸めてつけていく。

この日は偶然にもチルチンびと広場にも登場いただいていた藤かご工房紡ぎさん、また京東都さんや万年青さんなど、ものづくりやお店をされている方ばかりが集まってみなさん手際がいい。わたしは一番シンプルな木瓜を選んだのに餅が乾いてくっつかなかったり、形がいびつだったり不ぞろいになったりと苦戦したけれど、途中お餅を食べたりしながらの作業は楽しかった。

仕上げに、紅白交互になるように餅に紅をひとつ置きに塗っていく。吉岡さんが持ってきてくださった本物の「紅」は、広大な紅花畑からわずかしかとれないとても貴重なもの。「染司よしおか」さんは、東大寺のお水取りで使われる椿の和紙を納められているそう。実物を見せていただいた。

「植物色図鑑」でも、植物の生む色がとても神秘的で、繊細で豊かであることを毎月教えていただいているけれど、じかに見るとまた一層深く心を捉える気高さがある。植物染料には漢方の役割もあって、たとえば紅は血行をよくしたり婦人病の予防にもなり、昔の上流階級の女性がよく貝殻に入った口紅を薬を塗るように薬指でとって塗るので別名「紅差し指」とも言われるそう・・・吉岡さんの植物と色にまつわるお話にはまだまだ引き出しがあるように思えて、またゆっくりお話を聞いてみたい。映画「紫」も気になる。

花のない季節に、餅を花にみたてて豊かな一年への祈りをこめる「餅花」。またひとつ日本のたいせつな習慣を教わりました。みたてさん、よしおかさん、ありがとうございました。

木瓜の枝には、先ごろ花が咲きました。

2014/01/27 takeko, イベント, 植物, 陶芸家

AUTHOR:chilchinbito

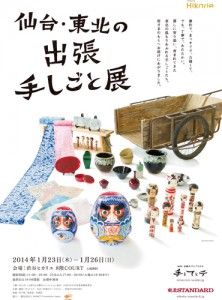

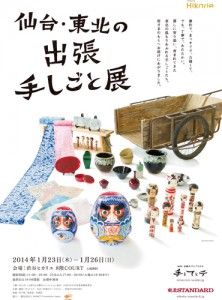

渋谷ヒカリエ 8階COURTで開催されている

「手とてとテ」×東北STANDARDが企画したイベント「仙台・東北の出張手しごと展」を訪ねた。

手しごととして継承されてきた伝統と技術。

こけし(仙台木地製作所)/ 白石和紙(白石和紙工房)/ 吉見紙子工房 / 佐藤紙子工房

仙台箪笥(八重樫仙台タンス金具工房)/ 仙台堆朱(仙台堆朱製作所)

仙台張子(本郷だるま屋)/ 玉虫塗(東北工芸製作所)/ 堤焼(堤焼乾馬窯)などなど。

日常の生活に寄り添っていて、実直という言葉がぴったりの工芸品たち。

これからもずっと受け継いでいくという力強さがあり、堂々としていて、無駄がない。

特に仙台箪笥の飾り金具の圧倒的な美しさが印象的だった。

日々を丁寧に生きようと改めて感じさせてくれた。

BEAMS<fennica(フェニカ)>と連携した工芸品の新しいプロダクトや、

『東北STANDARD』による東北六県の工芸品などを、

実際に見て、触れて、購入することもできる。

1/26(日)まで

2014/01/25 kuro, イベント

AUTHOR:chilchinbito

ウー、サムイ。1月19日 (日曜日)。鬼子母神の手創り市に行く。こう冷えこんでは、人出も少ないだろう、と思ったら、トンデモナイ。賑やかだった。

自然派「道草庵」の山本さんに、昨年末、プレゼント企画に協力していただいたお礼をいう。「仕事どころか、昨日まで、耐寒用に脚と腕のウォーマーを編んでいた 」そうだ。「こんなに寒くては、二月が思いやられますね。来れるかなあ」。 木の玩具でおなじみの「キッコロ」のお二人にも、ご挨拶。「お正月は、食べて寝るのくりかえし。外の仕事は今日がはじめて」と笑う。お店をのぞきながら、言葉を交わすのも、市の愉しみだが、それにしても、北風が強すぎる。並べた品物が飛び散る。帰り際、門のところに「節分」の文字。春よ、来い。早く来い。

2014/01/22 morimori, イベント

AUTHOR:chilchinbito

最近、夫婦でハマっているのがリアル脱出ゲーム。

近頃、テレビでもドラマ仕立てで放送されたりしていますが

ジャンルによっては結構難易度が高く

大人が楽しむゲームです(*^_^*)

制限時間のあるものや、グループで参加するものなど

いろいろなパターンのものがありますが

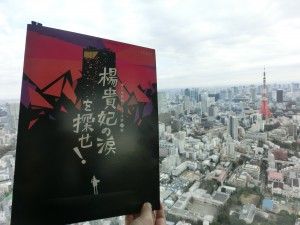

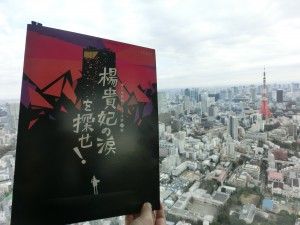

今年最初に参加したのが

この「楊貴妃の涙を探せ!」

時間制限もなく、1人から参加OK☆

場所は六本木ヒルズでした☆

今回のイベントは、消えた秘宝を探し出すというテーマで

渡された文章を読み解き

その矛盾点を見つけて解いていくタイプでした。

六本木ヒルズ展望台、東京シティビューで行われているので

悩んだら眼下の景色を眺めて

リフレッシュしながら解きましたが

一度躓くと、ドツボにはまってしまい…

朝行ったのに、帰る時には外が暗くなっていました(涙)

難解な分、解けた時のスッキリした感覚と喜びは大きいです!

大人になると頭が堅くなってしまってダメですね~…

常識にとらわれずいろいろな角度から

一つのものを見る大事さが身にしみます~…。

1月31日(金)までのイベントなのでお時間があれば是非♪

また、全国各地で謎解きイベントは

いろいろ開催されているので

調べてみると面白いですよ

今度こそ脱出に成功したいamedio でした♪

2014/01/20 amedio, イベント

AUTHOR:chilchinbito

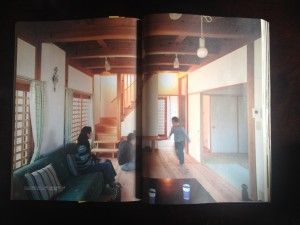

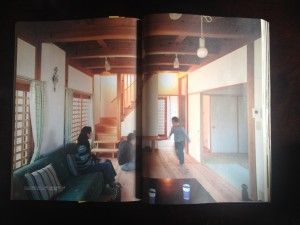

昨年驚いた出来事は、急な引っ越しともうひとつ、中学時代の同級生山田が大丸建設さんの大工さんだと知ったこと。昨年の頭、奥様の充代さんと10数年ぶりにFacebookで再会し、その会話の中で「『チルチンびと』 にうちも出てるよ。大丸建設の大工やってて、棟梁で建てたんだよ・・・」 というのでビックリしてバックナンバー(『チルチンびと 別冊24号地域版 2009年4月号』 )を引っ張り出してみると、たしかに彼が棟梁となって建てた自宅が載っていた。

WEB版「チルチンびと広場」は2010年秋に準備を始動したので、私より『チルチンびと』暦が長い。先輩ではないですか。それは、必ず見学に行くね。 と約束をした矢先の転勤で行きそびれていたお宅訪問が、このお正月の帰省時にやっと実現できました。

山田、大工になったってよ。ということで、河合塾を経て新潟に修行に行ってしまった彼の選択に、当時地元の友人たちもちょっと驚いた。たまに会うとぐんぐん筋肉が増えて大きくなっていく様子は同世代より大人に思え、でも顔は中学時代とあまり変わらないので不思議な感じだった。本人も将来自分が大工になるとは全然思っておらず、大学受験のために予備校に通うごく普通の高校生だったらしい。それが、アルバイトで土木の仕事をするうちに面白くなり、ビルやマンションなどの建設現場で働くようになり、続けていくうちに住む人の顔が見えるような家づくりがしたいと思うようになった。就職のことをご両親に話したときは、「お祖父さんが大工だったって初めてきいて。だから親父も納得したような反応だった」 という。新潟で建築士をしているご親戚の薦めもあり、数奇屋造りなどをきっちり教えてもらえる工務店で働き始めた。血は争えない。そして、本当にこの仕事が好きなんだな、と思う。

5年経ったという家からは、まだ木のいい香りがしている。山長さんの木だそう。敷地面積はさほど広くないけれど、風呂場やトイレはゆったりスペースがとってあり、木の格子戸や、梁がしっかりと見える天井や、和室の襖の高さや、将来は押入れにする予定の造り付けの木の二段ベッドなど、快適に過ごせる工夫とこだわりが随所に感じられてすっきり、広々。かなり重いシックハウスアレルギーを持った子が遊びに来たときも、一切症状が出なかったという。この家の棟梁をやったのを機に、他の現場も任されるようになったそうだ。小学校3年生と5年生の育ち盛りの男子二人は、お父さんにならって坊主頭。みっつの坊主頭と元気なお母さんがのびのびと暮らす木の家。いいねえ、、としみじみしてしまう。

まさか中学校の同級生と、お正月からお酒を酌み交わしながら「やっぱり日本人は木の家が落ち着くんだね」「国産材使っていかないとねえ」 なんて話が出来ると思わなかった。『チルチンびと』にもFacebookにも感謝。山田家のみなさまも、ありがとうございました! これからも体に気をつけて、健やかでやさしい木の家をつくり続けてください。

2014/01/17 takeko, 建築

AUTHOR:chilchinbito

その“影笛 “ は、ひがし、にし、主計町という金沢の三茶屋街の中の、にしの茶屋街にある「美音」という料亭の女将が、師匠のあとを継ぐようにして残しているのだという。……

話は、この“影笛” に好奇心をそそられることから始まる。『中央公論』 で、村松友視さんの小説の連載が始まった。題名は『金沢の不思議』。金沢の、どこがそんなに不思議なの? という私の間の抜けた質問に、答えてくれた。前田利家について。どじょうの蒲焼きについて。そのどじょうのさき方、蒸し方について。『婦系図』の泉鏡花。自然派の徳田秋声。小説と詩の室生犀星。この金沢生まれの三人の作家の作風について。町に流れる川、住む人のけはい。…… たくさんの不思議を語って、つきることがない。

「ぼくは、エトランゼ。金沢の見物客だからね。住んでいる人とは、違う不思議が、見える」と、うれしそうに言った。そうか。私も “金沢の不思議” をしばらくは、見物して楽しむことにしよう。

2014/01/11 morimori, 書籍

AUTHOR:admin

あけましておめでとうございます(^-^)/

2012年も七草粥スタートのブログでしたが

2014年も偶然、七草粥でブログスタートですね

(≧▽≦)

食いしん坊のamedioらしい始まりです(笑)

2012年の七草粥は卵の黄身を落とした

中華風の七草粥にしましたが

今年はシンプルに白だしで☆

何か新しいアレンジ七草粥はないかなぁ?!

レシピを探したら美味しそうな

レシピを見つけたので

ちょっと鶏肉を加えて

アレンジしてみました♪

ポイントは最後に少し入れる

ごま油(^_-)

ごま油の香りが食欲をそそります♪

朝から、ポカポカ温まり♪

鶏肉を入れたので旦那さんも

お昼まで腹持ち良かったとのこと!(^^)!

いつもおせちは手抜きをして

おばあちゃんの家で食べていましたが

今年は、おばあちゃんも

お正月に旅行に行ってしまい…。

塩抜きした数の子だけ渡され(笑)

初めて自分で漬けてみました♪

少しずつおせちも作れるようになれるといいけれど…。

おばあちゃんからのレシピの9割が

「適当…」

とのことなので、味つけを盗めるかどうかは

自分の舌にかかっているようです(^_^;)

全国各地のおせちにも興味津々。

是非是非ご当地おせち料理や

ご当地の味付けがあれば

教えてください♪!(^^)!

2014年もみなさんに幸せがたくさん訪れますように♪

今年もよろしくお願いします

(m。_。)m amedio

2014/01/09 amedio, 食べ物

AUTHOR:chilchinbito

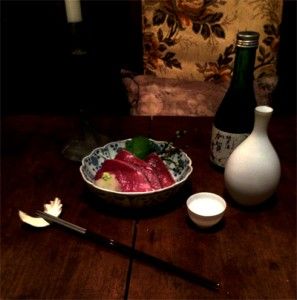

あっという間に過ぎてしまったお正月。

近江町市場も今日から初売り。

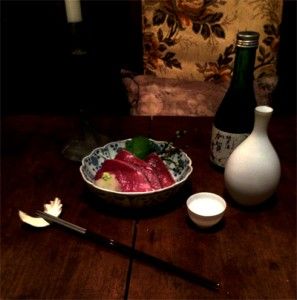

ということで、締めは寒ブリで、一杯。

地元のお寿司屋さんで教えてもらった寒ブリの刺身の食べ方が食べやすくて気にいっている。大根おろしにわさびをたっぷり混ぜたものにお醤油をたらし、それを巻いて食べるというもの。

お酒はお刺身に合う加賀雪梅。森岡 希世子さんの凛とした酒器で。

さて、明日からまた仕事です。

2014/01/05 vigo, その他, 食べ物

AUTHOR:chilchinbito