超高層ビルの解体

見出しに大きく「丸の内初の超高層 解体へ」とあり、そのあと、景観論争の「証人」東京海上日動ビル / 昭和の巨匠作 保存求める声、という小見出し。こういう記事だ。〈 日本一のオフィス街、東京・丸の内に初めて建てられた超高層ビル

そして、前川國男が、反対論と戦いながら超高層ビルを目指した理

とにかく、もう一度、見ておこう。

見出しに大きく「丸の内初の超高層 解体へ」とあり、そのあと、景観論争の「証人」東京海上日動ビル / 昭和の巨匠作 保存求める声、という小見出し。こういう記事だ。〈 日本一のオフィス街、東京・丸の内に初めて建てられた超高層ビル

そして、前川國男が、反対論と戦いながら超高層ビルを目指した理

とにかく、もう一度、見ておこう。

編集部宛のpress release『英国王室が愛した花々』(静岡市美術館、4月15日- 6月6日)が、届いた。

それを読むと、こういう構成になっている。1 英国王室と共に歩んだ植物画 2 シャーロット王妃がつないだ文化の開花 3 英国を魅了した東洋の植物画 4『カーティス・ボタニカル・マガジン』 5 女性画家たち。

そして、こういう解説も…… 〈科学的視点で描かれたボタニカルアート(植物画)は、写真誕生

伊野孝行さんの個展『風狂』が、始まった。(HBギャラリー、4

伊野さんに関するエピソードで好きなのは、神保町の某コーヒー屋

旬の献立や掃除の工夫、季節のきまりごとなど暮らしの知恵をご紹介する『金沢ばあばのまほう手帖』。

81歳のスーパー主婦マスダさんは、地元の旬の食材を水にさらしたり、塩で揉んだり、寝かせたり、よく和えたり……ちょっとしたひと手間や盛り付けで献立をぐっと美味しくお洒落にしてしまいます。あたりまえにしてきた習慣を忘れずに続けることや身の回りのことを大切にする気持ちが、周囲の空気を清涼なものにしたり、あらゆる命に感謝をもつ実践になっているのだと気づかされます。そんな家事の蓄積を彗星倶楽部の中森あかねさんが丁寧に聞き取りし、画家の武藤良子さんが素敵な絵を描いてくださって誕生した本です。

置いていただいている本屋さんを少しずつご紹介していきます。

ジャズの流れる空間で背表紙を眺めているだけで時間が経つのをすっかり忘れ、どんなジャンルの本を探していても何かしら+αでこたえてくださるご店主の山本さん。ここがきっかけで古本に嵌った方も多いはず。本にまつわるエピソードは何度聞いても落語のようで面白く聞き入ってしまいます。コロナを期に始めた善行堂倶楽部というオンライン選書も大人気。本をつくる人、読む人、皆さんから頼りにされる存在です。

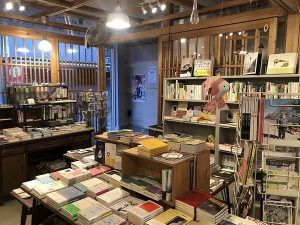

移転される前も、移転されてからも、昔からずっとそこにあるような存在感の本屋さん。バリエーションに富んだ本棚はずっと眺めていたくなります。店内のあちこちにある民芸品や、2階で開催される展示も楽しく、ご店主の中村さんが独自の切り口で選ぶ新刊コーナーも必見と見所たくさんで、あっという間に時間が経ちます。大人になっても、本屋さんは胸がときめく場所なのだと思い出させてくれます。

古書、新刊、ギャラリー、そして全国各地のリトルプレスが並ぶ店内。さまざまな装丁や言葉遣いのZINEが放つ静かなる熱気に刺激をうけます。ご店主の小西さんの店長日誌には、毎日愛のある本や映画や音楽の紹介文を丁寧に書かれ、読みたいもの観たいものがまた増えていきます。『金沢ばあば』のことも書いてくださり「この本やったらこんな本屋さんに持って行ってみたら?」と素敵な本屋さんをいくつもご紹介くださり、とても励まされました。

神戸元町にある古本、新刊、リトルプレスの充実した本屋さん。好きな作家さんの本、気になっていた本、知らなかった本、知っていたけど再発見した本。こちらの本棚を巡ると未知の世界をぐるりと旅している感覚に陥り、インスピレーションが湧いてきます。車椅子やベビーカーの方でもすんなり通れるように棚と棚の間の通り道が広く、ゆっくりと落ち着いて本を探すことができます。

ジャンル問わず所狭しと並ぶ古書と雑貨がひしめき合い入れ替わり立ち代わり誰かが立ち寄ってご店主に話しかけていく。地域のいろんなことを繋ぐ場所なんだろうなと感じます。新刊は地元ゆかりのある方を中心に、入り口の棚に置かれています。突然の訪問にも関わらず、大事につくられた本をしっかり読者に届けたいという誠実な姿勢でお話を聞いてくださった印象的なご店主さんでした。

花森書林さんをご紹介くださった「おひさまゆうびん舎」は店主の窪田さんがご自身で手作りした絵本の世界が立体的に広がる楽しいしかけがいっぱいの店内でした。親子連れの方が次々と訪れていました。

商店街にある新刊が主の本屋さん。まだまだ知らない本や見過ごしていた本、読みたくなる本がたくさんありました。こんなに新しくいい本が生まれているのなら世の中捨てたものではないなと思います。住んでいても旅していても散歩の途中にこんな本屋さんに出会えただけでテンションが上がりそうです。ところで大和郡山は金魚の産地だそうで、店内には金魚が飼われ、人形がぶら下がっている地元感に和みました。

突然の訪問にもかかわらずあたたかく迎えていただき、丁寧に本を見て下さり、応援くださったご店主の皆様、ありがとうございました!一冊の本を届ける小さな旅はまだ続きます。

成城学園前駅からほど近いギャラリー「Quo Vadis」の展覧会に行くと、いつもこのひとの姿がある。

2階のカフェで、コーヒーなど運んでくれ、画家やお客さんの中に

紹介の文によると、「母・平岡淳子が娘・あみの17歳から26歳

『没後70年 吉田博展』( 東京都美術館、3月28日まで)に行った。

JR 上野駅の公園口のあたりは、少し様子が変わった。人の気配は、例

〈 美が擂り重なる〉というコピーのついた『吉田博展』は、プロロー

お花見を、どうぞ。

西荻窪の絵本やギラリーの店「ウレシカ」に行く。こちらとは、以

〈窓はいつも気になるモチーフでした。旅行中、人々の生活の気配

そして、芳野さんは、セツモードセミナー卒。そこでの想い出を「

春は、別れの季節。

本誌の連載でも、「花に聴く」(花・文 道念邦子 、 写真・ニック・ヴァンデルギーセン)が、最終回を迎えた。

水仙が、いけられ、文章はこんなふうに、終わっている。

〈…… いつものことながら逍遥するに無駄はなくいつしか心の扉も開かれる。限られた時間を閉じようとエネルギーが尽きる寸前の水仙に敬意を表して食べられる花をひと花ひと花目から剥がすようにして挿す。……〉

歳時記を見ていたら、こういう句があった。

水仙のこち向く花の香をもらふ 中村汀女

『チルチンびと』107号は、特集「60代、70代の家づくり」。好評発売中

『写真展 みちのくの仏像 土門拳 × 藤森武』(八王子市夢美術館、3月28日まで)に行く。

「筑豊のこどもたち』をはじめ 、こどもたちを撮った土門拳の写真が好きだ。ここにあるのは、黒