耳ざわり

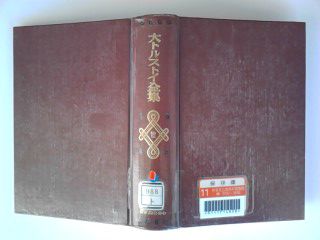

『食道楽』(上下巻・岩波文庫)を読んだ。作家でありジャーナリストの村井弦斎の作。和と洋、600種以上の料理をネタに、明治36年、1年間『報知新聞』に連載して大好評。後に続編も書いた。上流階級の台所からのぞいた世相、風俗+実用が見てとれて、面白い。その『食道楽』に、「パン料理五十種」という付録がある。わが国でも、中流以上の人は朝食をパンと牛乳ですます人か多い、と前書きにあり、いろいろなパン料理を紹介しているが、なかに「玉子のサンドイッチ」がある。

—– 先ず湯煮た玉子を裏漉しに致します。

それへバターと塩胡椒と唐辛子の粉があれば少し加えてよく煉り混ぜて薄く切ったパンへ思い切って厚く一面に塗ります。その上からまたパン一枚をピタリと合せて縁の硬い処を切捨てて中も四つ位に切ります。味もなかなか結構なものです。 —–

パンの耳は、もうこのころから、切捨てられていたのだ。耳ざわり、だったのだろうか。