一昨年、Routes*Rootsでお会いした奥田早織さんは、古布を生かした作品づくりやアトリエづくりのお話をとても楽しそうにしていたのが頭に残っていて、またお話を聞いてみたいと思っていた。今回‘大森準平X奥田早織 「考える古 伝える古」展’に先駆け「準と早織のディス古」という、何やら変わった名前のトークイベントが開催されるというので行ってきた。会場となる恵文社コテージには本物の縄文土器(大森さん私物)と、超合金ロボットみたいなカラフルな大森さん作の火焔式土器が並び、ミラーボールがキラキラし、DJ大爆笑さんのかけるプリミティブな音のBGMが流れる、不思議なムードが漂う。

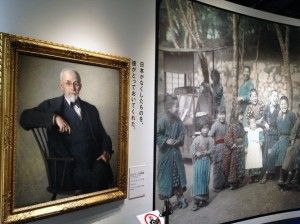

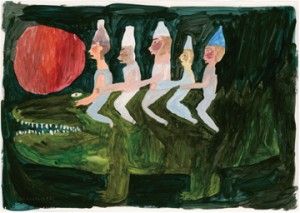

学生時代、縄文土器を研究するうちに、火焔式土器に興味が沸いたのを機に、どんどん作品作りが進化して現在のようなポップな火焔式土器を作るようになった大森さんと、古道具屋さんをしながら、古布を使った服やカバンの制作をしている奥田さんは、作風は全く違うけれど、学生時代からの長い付き合いで、よくお互いの作品と人柄を理解している雰囲気だった。

大森さんは、建築家であるお父様が作った、当時はかなりモダンで斬新なデザインだったという家にいまどき珍しい4世代同居スタイルで暮らしている。好奇心旺盛で少々エキセントリックな父を大らかに見守る元気のいい祖母が一家を明るく照らす存在であったという。とにかく家族みんながポジティブだったそうで、確かにそんな雰囲気が作品にも表れている。奥田さんは、祖母が和裁洋裁となんでもこなし、たいていのものは作ってくれる人で、それを見て育ったことがいまの作品づくりの根っこにあるという。家族や生活環境が、意識せずとも作風に影響を及ぼすことが、話を聞いているとよくわかる。

奥田さんは古いモノを心から愛しんでいる。理屈ではなく「なんか良い」んだそうだ。戦争をくぐりぬけて残った古いものは運が良いという話を聞いて、とても納得したとお話していた。けれど、彼女の創る服は、「古さ」を超えて進化している。シンプルで着心地が良く、心に余裕が出てくるような安心感と力強さがある。ものづくりを始めた当初、お金が本当にない時期に苦しみつつも、妥協なくいいものをつくることと豊かな生活をすることの両立を、知恵と行動力を駆使して実践してきた。その発想や技術を、誰でもできるよ、と惜しみなく周囲に分け与える感じも清々しい。

彼女は祖母から学んだ「なんでも自分でやってみる」という姿勢が今の仕事や生活に非常に役立っているので、ワークショップを通じてそのことを伝えていきたいという。逆にワークショップで子供たちから学ぶことも多い。大量の情報に浸されてすぐに器用で効率的なやり方を選びがちな大人たちが、決してやらないことを、子供たちは思いつきですぐにやる。頭で考えずにぱっと手を動かしてやりたいことをやるから、面白いものが生まれるという。古いものに新しい命をそそぎこんで洗練を感じる作品へと蘇らせる、ものすごいパワーの源は彼女の「暮らし力」にありそうだ。

全く異なる個性の二人を、「古」というキーワードで結んだRoutes*Rootsのご店主安井くまのさんのセンスと、ご主人で建築家の安井正さんが、ご自身の古材を取り入れた家づくりのお話を踏まえつつ二人の魅力を引き出す話術も素晴らしく、あっという間の二時間だった。

大森準平X奥田早織 「考える古 伝える古」展は、3月1日(日)までRoutes*Rootsで開催中です。