その他

チョコレートムース

この季節は、なんだかいろいろ作りたくなる。

お豆腐とキャロブパウダーとはちみつを撹拌して、冷蔵庫で冷やしたら、

チョコレートムースの出来上がり。

キャロブパウダーはイナゴ豆を粉末にしたもので

ノンカフェインで鉄分含有量が多い、ということで

最近はこれをココアの代用にしている。

初巻鰤

お土産にいただいた「巻鰤」はわら納豆のようにわらに包まれ、

さらに縄が巻き上げられている。

縄を解くと中から脂がのった鰤が登場。

かつての京の都や加賀藩にも献上したと言われる伝統の保存食だそう。

現在は衛生上、真空パックしたものが入っているが、

わらと縄で巻いた形式は、これからも継承してほしいと思いながら、

おいしくいただいた。

嫌いな家事ランキング

朝の情報番組をみていたら、苦手な家事についてのアンケートで8割の人が「アイロンがけ」と答えた、と言っていたので思わず画面に向かってウンウンうなずいた。みんなそうなのかーとなぜかほっとしたりして。私は家事の中ではダントツ1位でアイロンがけが嫌いです。

2番目は掃除機をかけることだったのだが、これは完全に掃除機をやめて、ほうきとちりとりにして解決した。うるさい音もしないし、隅っこのほこりもとれて気持ちいい。かえって好きになったくらい。アイロンもやらなくてすむようにと、自分の服はなるべく洗いっぱなしで着られるものを選んでいる。しかし夫のワイシャツはそうもいかず、しぶしぶやっていたのが、だんだん「自分のものは自分でかける」という状態に何気なく持ち込んでいる現在。家にいる時間は私のほうが長いんだし、上手にできるなら私担当でもやぶさかでない。というわけで、わりと真剣にアイロンがけ特集を見ているうちに、こんな本を買ったのを思い出した。

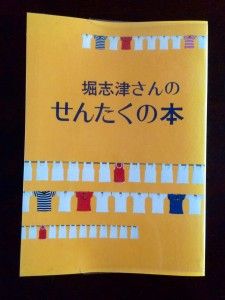

洗浄研究の専門家たちからも「せんたくの神様」と呼ばれる、『堀志津さんの せんたくの本』(婦人之友社)。洗濯だけでなく仕上げのアイロンにいたるまで、長年の知恵と努力と研究成果のすべてを駆使した心構え、道具、ハウツーを、かゆいところに手が届くように親切に公開してくださっている。昭和53年に作られた本なので、実践するのにやや時代を感じる部分はあるけれど(ちなみにこちらは古本屋さんで見つけたもので、『洗濯上手こつのコツ』(婦人之友社編集部)という本が1999年に出されています)ものをよく観察して、頭を働かせ手を動かして、大切に扱うという「ていねいな暮らし」の基本精神は古びず、むしろ今の時代にこそ必要なことが書かれている。

なのに。私は読んだだけで満足して放置してしまいました。実践なくして、変化なし。もういちど、こんどこそ。アイロンがけが楽しいと思える日がくるまで、すこしずつやってみよう。

サイ トゥオンブリー:紙の作品、50年の軌跡へ

5月の土曜日、友人に誘われて初夏の陽気に品川にある原美術館を訪れた。「サイ トゥオンブリー:紙の作品、50年の軌跡」の初日だ。日本での個展は初めてで、今回81点の紙に描いた作品を観ることができた。

作品タイトルの半数以上が「無題」で、鉛筆、色鉛筆、ボールペン、アクリル絵の具、オイルスティックなどでチョークボードをひっかいたようなものや、コラージュ、暗号のような表記や数字の羅列などが独特のカリグラフィー作品、絵画作品だ。難しいことはぬきにして、緊張感と解放感をいったりきたりしながら、原美術館の空間も一緒にたのしんだ。原美術館を訪れるのは10年ぶり位なので、常設展がとても懐かしく感じた。1938年施工の原美術館は重厚で内装も、お庭もとてもすてきだ。

サイ トゥオンブリー(Cy Twombly、1928-2011)はアメリカ合衆国バージニア州出身の画家、彫刻家で、1979年にニューヨークのホイットニー美術館で回顧展が行われ世間に名前が知られるようになった。晩年には高松宮殿下記念世界文化賞、ヴェニス ビエンナーレ金獅子賞などを受賞。ルーブル美術館の天井画が2010年に公開された。

サイ トゥオンブリー:紙の作品、50年の軌跡@原美術館 8/30(日)まで

住いのこと

「住ひのことでは、一時思ひ屈した。」

これは小説の最初の一行ということでは私の知るかぎりでは一番うまいと思っている永井龍男さんの『そばやまで』という小説の書き出しの文章である。

………

山口瞳さんは、エッセイ「住いのこと」で、こう書いた。そしてこのあとに、こんなふうに、続けている。

私よりずっと若い人で文章を志している人たちにこの一行のもっているノッピキナラヌ感じを味わっていただきたいとは思っている。この一行はこれより長くてもいけないし、これをさらに圧縮することは不可能である。

………

山口さんは、住いについて、たくさんの文章を遺したが、これは、その初期のものだ。このあと、家を壊し新築し、やがて「変奇館」へとつながるのである。そして、息子の正介さんが、その思いを、いま、つなぐのである。

(連載「変奇館、その後 ― 山口瞳の文化遺産」は、ココからごらんいただけます)

山活!

週末、先日のイベントで教わった里山活動に便乗させてもらって植物観察へ。山主でもあるマスターの30年来の愛車、三菱JEEPに乗っけてもらい、ワイルドな乗り心地を堪能しつつ久多に向かう。

久多は京都市左京区の最北端、同じ区内に自分が住んでいるのが不思議なほど、山深いところ。少し前までは雪が降っていたというから気候もずいぶん違う。風が涼しい。眼下に見える小川の底の小石まで見える澄んだ水。季節柄いたるところに咲いている山藤の美しさ。雲一つない空。めきめきと緑の葉っぱを繁らせる木々。溢れる生命力を感じる5月は、山歩きにぴったりの季節。暖かくなってくると動き出すマダニやヒルや蚊たちもまだそんなに活動してなさそうなのもありがたい。

平安時代以前から木材の供給地だったというこのあたり、杉だらけかと思っていた山に分け入ってみると何種類ものカエデやサクラ、ホオ、トチ、クルミ、ナナカマド、などさまざまな木がある。

足元にもたくさんの小さな可愛い草花や、エビネやオオイワカガミなど、珍しい高山植物もいろいろ。

拾った葉っぱと図鑑を照らし合わせながら教えてもらった植物の名前を、写真を撮りながら反復する。そのそばからなんだっけ?とびっくりするほどの速さで忘れていく。花が咲いたり、葉っぱがぐんぐんのびたりして、数週間前ともがらりと様子が変わっているのだそうだから、次回来たらまたすっかりわからなくなっているんだろうけれど、皆その繰り返しで反復して忘れては何年もかかって覚えていくんだよ、と言ってもらって安心した。

この日は我々初心者がいるので、ハードな山登りにならないように加減をしてくれたようだけれど、貴重な植物のまわりに鹿よけのネットを張るだけでも、普段使わない頭や筋肉を使って自分の体と脳味噌の錆び具合を感じた。皆どんどん周りにあるもので、作業をしていく。働くのも遊ぶのも一緒になった感じ。

「山活」している人は老若男女問わず、たくましくて物識りで、カッコいい人が多い。その場にあるものを使って働き、遊び、食べる知恵と体力があって、生き物として強そうだ。それにしても鳥の声、風のざわめきを聴きながら山で食べるご飯や、小川の水の美味しいこと。心からリフレッシュできました。

久多では八月に志古淵神社に歌と踊を奉納する花笠踊りがあるそう。地元の男性たちが和紙や植物を使って色とりどりに美しく作った花笠に蝋燭を灯し、夜の闇の中を歌い踊る姿が本当に美しいという。観てみたいと思った。