暮れもおしつまった仕事納めの昨夜、大掃除真っ最中のやぶさいそうすけさんを訪ねた。

12月半ば、こちらで行われた展示会「やぶさい屋」で出会ったセミオーダーの帽子。形は何種類かきまっていて、布は自分で好きなのを選べて、さらに頭の形に合わせてやぶさいそうすけのオーナー兼帽子工房imonataを主宰する吉川さんが、アレンジを加えてくれる。

真剣に帽子を選ぶ

そして、こんなのができました。ジャーン!

つばの折り方やかぶる角度で可愛くも、ダンディにも

世界にひとつだけの、私のためだけの帽子。

元のサンプルのとはまた表情が変わって、予想していたのとも少し違っていて、セミオーダーなのにまるで自分の頭に合わせてオーダーでつくった特注品みたいに感じた。なんとしっくり。いい帽子をかぶると、えっへん。ちょっと気取った、改まった気持ちになりますね。作り手である吉川さんも作りながら、どうなるかなと、本人がかぶるまでわからなくてドキドキだったそう。この、期待以上の相性の良さ具合に、お互い「うれしいなー」「うれしいなー」言い合い、一緒に来てくれたvigoにも「いいよ!うん、いいよ!」と褒められ、なぜか両方が照れるという図に。

その後、ほうじ茶ととびきりおいしいチョコレートをいただきながら、「やぶさいそうすけ」という名前の由来とか、作家さんの話、富山出身の吉川さんと能登出身のvigoのジモトークや、北陸出張で出会った人が偶然共通の知り合いでびっくり!など話は尽きない。夜更けの大掃除の最中だったのにかなり邪魔をした我々でしたが、年末を気持ちよく終えるにふさわしい、楽しいおしゃべりタイムだった。吉川さんはモノづくりの人なのだけれど、やはりギャラリーのオーナーさんだけあって、惚れ込んだ作品とその作家さんの話が出てくる。自分のこと以上に紹介したくてたまらないのだなと伝わる。こんな人に惚れ込まれたら幸せだと思います。

昨夜もまたひとり、素敵な作家さんを紹介してもらいました。

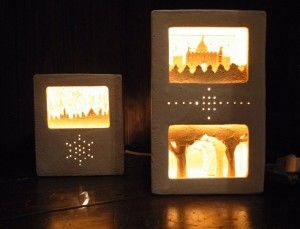

清水秀輝さんの灯り。お城や森が、奥深く幾重にも重なって神秘的

すうっと物語の世界に引き込まれるような、陶器の灯り。年末のすこししんとした空気と、やぶさいさんの空間に、このほんのりと灯る不思議な箱がぴったり。作家さんは意外にも男性でした。清水秀輝さんという、益子で活動されている方です。

振り返ると、ほんとうに様々な場所や人や出来事に出会った1年だった。

新潟、愛媛、香川、関東近県、近畿、岡山、広島、北陸3県、仙台…それぞれの土地の風土や住む人の気質、まだまだほんの一角なのだろうけれども足を踏み入れてみて、話してみて、びっくりすることや面白い発見がたくさんあった。

広場のオープン間近で頭が朦朧としつつ走り続けていた最中に大地震が起き、9か月以上が経つのにまだ希望が持てない暮らしを余儀なくされている方々もたくさんいる。今年、物理的にも心理的にも、日本人が受けたダメージとストレスは本当に本当にとても大きかった。と、同時に自分たちがいままで無意識にやってきたことへの意識もとても高まったと思う。

そんな中で生まれた「チルチンびと広場」。広場を作り上げていく過程で、自分を信じて長いものには巻かれず、自分の作品や、お店や、家族とたいせつに過ごしている「ぶれない人」にたくさん出会って話を聞いた。そのたびにそうか私はまだまだだなとか、この方向であってるんだ。いや、やっぱりちがう、とか、こんな私がやってていいんだろうか、いや、だめだ、いや、いい!とかとか…日々迷いを抱えつつも、この仕事があって、そして心からの本音で自分を理解してくれる家族と友人に支えられて、この一年を乗り切れたと思っている。いままで気にもとめなかったようなことが新鮮に感じられたり、譲れないと思っていた価値観がじつは、どうってこともなく思い込みにすぎなかったと感じたり。自分が少しずつ変わったと感じる一年だった。

みなさんは、どんな一年でしたか?

来年、少しずつ何かがまた変わって、新しい風が吹いて、素敵な出来事がどの人の元にも訪れますように。