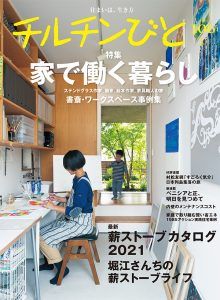

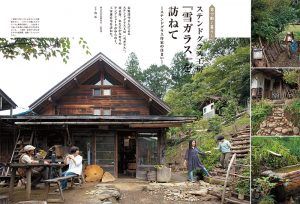

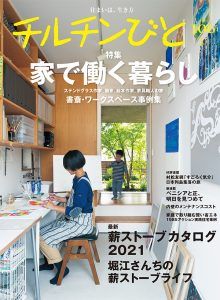

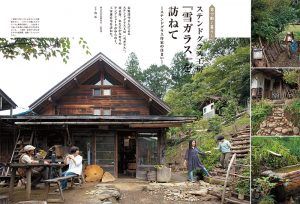

今号の特集は「家で働く暮らし」と「薪ストーブのある住まい」の二本立て。コロナの影響でステイホームの増える昨今。家で働く暮らしの事例をいくつかご紹介します。まず「ステンドグラス工房『雪ガラス』を訪ねて」。ステンドグラス作家・長野美雪さん、クラフト作家・長野修平さん夫妻の場合。

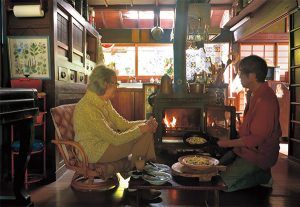

〈…… 室内に足を踏み入れると、暖かさと開放感に驚く。薪ストーブを中心に、吹き抜けの土間のリビング、ダイニング・キッチン、階段を上がった先の2階、屋根裏部屋へと、暖気が流れる。扉を排した間仕切りの少ない間取りで、いつでも家族に目を配れる。ともに家で働く作家夫妻だからこそ、この形に行き着いた。……〉

たくさんの美しい『雪ガラス』も、ごらんいただけます。

………

『チルチンびと』冬106号は、12月11日発売です。おたのしみに!

2020/12/09 morimori, 書籍

AUTHOR:admin

冬 106号の特集は、「家で働く暮らし」と「薪ストーブのある住まい」の二本立て。

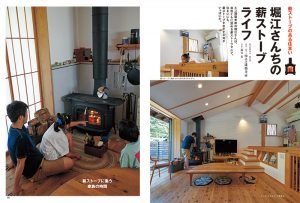

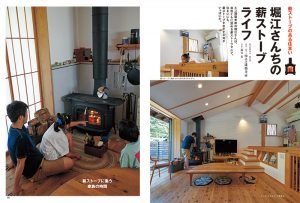

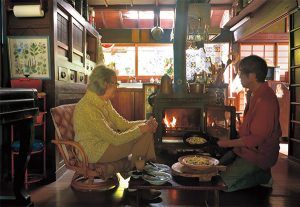

季節柄、楽しいのは「堀江さんちの薪ストーブライフ」かな。この日のランチも、奥さんが腕を振るう薪ストーブ料理の数々。チーズの焦げるにおいが食欲を誘うラザニアに、具材たっぷり土鍋ポトフ、ハッセルバックポテトにお子さんたちの大好物だというアヒージョ、カラフルなサイコロサラダ、熾火にのせわずか1分で焼きあがるピザ………。美味しそう。

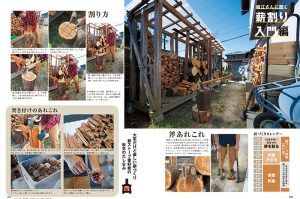

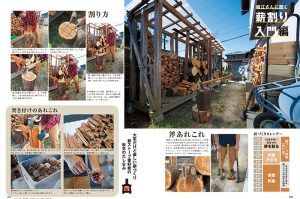

このほか、薪ストーブマニア堀江さんの住宅、薪割り入門から着火まで。読んでほかほか暖かくなる。毎年恒例「薪スドーブカタログ」も、もちろんついてます。

………

『チルチンびと』冬 106号は、12月11日発売です。お楽しみに!

2020/12/08 morimori, 書籍

AUTHOR:admin

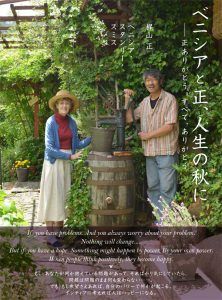

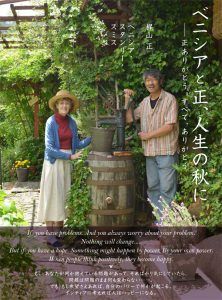

新連載「ベニシアと正、明日を見つめて」(文・写真/梶山 正)が始まります。おなじみ、京都大原での、ふたり。訳あって、新しい薪ストーブを購入した。そのお話。

〈……新しい薪ストーブの燃焼室は広く、そこにクッキングスタンドを据えバーベキュー網や焼き串、ダッチオーブン、フライパンをのせて肉や魚を焼いたり煮たりと料理の幅が増えた。美味しい料理に舌鼓を打つ日々だが、薪はどんどん減っていく。2倍の大きさの薪スドーブは、前の1,5倍ぐらい薪を食うようだ。……〉

これが、2人の「薪ストーブと日々の暮らし」。つづきは、ぜひ誌上でごらんください。

………

『チルチンびと』冬106号は、12月11日発売です。お楽しみに!

2020/12/07 morimori, staff, 書籍

AUTHOR:admin

このところ、なにかと話題になり元気のいい風土社の書籍。今度は、こんなニュースです。

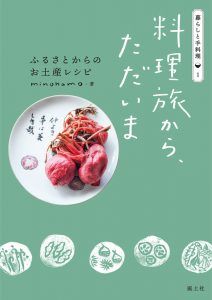

ラジオJ-WAVE の「 GOOD NEIGHBORS」という番組のTABLESIDE STORY というコーナー…… これは、食にまつわるストーリーを朗読、という趣向とのこと。そこで、12月7日~12月10日(16時10分 ~ 16時15分)『料理旅から、ただいま』が、朗読されます。ちょうど夕方、夕食の献立を考えるとき、美味しいヒントになるように、というネライだとうかがっています。

どうか、ご都合のいい方は、その時間にスイッチを。

耳からも、この本をおたのしみください。

…………

「料理旅から、ただいま』(minokamo著)は、風土社刊。好評発売中です。

2020/12/06 morimori, 書籍

AUTHOR:admin

12月5日付『朝日新聞』朝刊の読書欄。「売れてる本」のコーナーに、小社刊『ベニシアと正、人生の秋に』が、登場。「到達した胸中 誰かの支えに」という見出しが付いている。

その文章の最後は、こんなふうだ。〈…… 梶山さんは、人は信頼と愛に満ちた生活を「望む」ものなのだといい、家族に対して傍観者として生きる立場を捨てた、と書いている。筆者は深くお話しする機会はなかったが、こうして再び写真を拝見していると、梶山さんの対象をみるときの、繊細で実直で温かな目線は変わっておられないなと思った。〉

これを書いた若菜晃子さんと梶山さんは、編集の仕事を通してのお知り合い、ということである。

………

『ベニシアと正、人生の秋に』は、風土社刊、好評発売中。

2020/12/05 morimori, 書籍

AUTHOR:admin

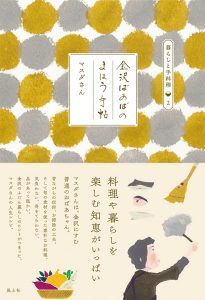

昨年の暮れ、マスダさんが、こんなふうに金沢ことばで、つぶやいていたのを思いだします。

「…… 大晦日はお節料理をがんばるぞ。こぶ締めやら煮しめやらべろべろやら並びきれんほどの正月のごっそを作るぞ。はよーから走り回って材料揃えるんや。28日までに掃除も飾り付けもしてしもて、あとは料理にせいっぱい時間かけるがや。子どもら孫やら全員くっさかいに……」

『金沢ばあばのまほう手帖』(マスダさん著、小社刊)にも、まほうつかい・マスダさんのつぶやきが、ふんだんに散りばめられています。料理について、おまじないについて、お掃除について、買い物について、健康について。そのいちいちに、人生の味わいがあります。楽しくてためになる本。

さあ、Go To 書店。

『金沢ばあばのまほう手帖』は、風土社刊。好評発売中。chilchinbito STOREにてご購入いただけます。

※京都 レティシア書房さんのブログにご紹介いただきました。

2020/11/25 morimori, 書籍

AUTHOR:admin

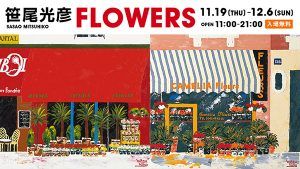

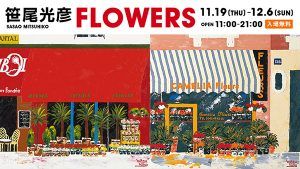

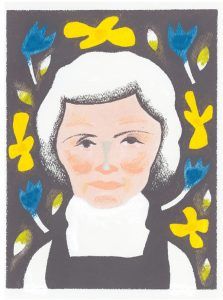

笹尾光彦さんの個展、ふたつ

『チルチンびと』本誌の好評連載「すごろく気分」は、村松友視さんの文章とそこにそえられる、笹尾光彦さんの絵とのコラボレーションが、なんとも言えない味がある。この二人、高校の同級生ということだが、そういう懐かしさが、にじんでいる。

笹尾さんの個展『SASAO23 花のある風景』が、渋谷Bunkamura Gallery で開かれる。(11月18日から11月29日)

案内状によると

……笹尾の作品はいつも人々の暮らしとともにあります。ティーカップや、ソファ、画集。これらキャンバスの中に描かれたモチーフは、画家のお気に入りのものたちばかり。お家時間が増えた今だからこそ、心に彩りを添えるとっておきの作品を見つけてみませんか。…… 同時期に、渋谷パルコ「ほぼ日曜日」でも、笹尾光彦展が、ひらかれるとのこと。楽しみだ。

2020/11/22 morimori, イベント, ギャラリー

AUTHOR:admin

観光にいらした方も、住んでいる方も、金沢がお菓子の町であることには、異論はないと思う。『金沢ばあばのまほう手帖』〈小社刊)にも、マスダさんが、そのことを書いている。

〈…… 金沢には和菓子文化が根づいています。前田のお殿様の時代からお茶をたしなむ人が多いためか、和菓子屋さんがたくさんあるんですよ。切磋琢磨して、それぞれがよい和菓子をつくり伝えています。……〉と。そしてそのあとに、季節によってそれぞれの和菓子屋さんで、買うものを決めています。として、森八その他、いくつかのお店とお気に入りの品をあげている。くずきりあり、最中あり、お餅あり、おせんべいあり。 さあ、この本のこのページをヒントに、今日のお土産のお菓子を。

そして、マスダさんは、こう締めくくっています。〈…… 見た目も可愛らしいし、職人さんが一つひとつつくるものなので、一種の工芸品やね。

………

『金沢ばあばのまほう手帖』(マスダさん著・風土社刊)は、11月 24日 発売予定。お楽しみに。

2020/11/19 morimori, 書籍

AUTHOR:admin

〈Go To 金沢〉のお供にこの1冊 『金沢ばあばのまほう手帖』(小社刊)近日発売 !

金沢にお出かけになったら、「七つ橋渡り」は、いかがでしょう。このマスダさんの本のなかに、その儀式について、こんなふうに書かれています。

数珠を持ち、白い新しい下着を身につけて、浅野川の常盤橋を出発。ジグザグに常盤橋、天神橋、梅の橋、浅野川大橋、中の橋、彦三大橋、昌永橋の7つの橋を渡ります。無言で渡ること、後ろをけして振り向かないこと、渡り終えて家に帰ったら、下着を紅白の水引きで縛り、箪笥の奥にしまっておくと、年をとっても下の世話にならない、と言われています。 ……

どうです、面白いでしょう。あなたも 、ぜひ …… と思って読み直したら、9月のお彼岸の中日に行う儀式とありました。残念、季節外れでしたね。でも、この本は、そういうおまじない、もちろん料理のレシピも、たくさんのっています。金沢への旅のお供に、ぜひぜひ。

『金沢ばあばのまほう手帖』(風土社刊)は、 11月24日に発売予定。お楽しみに。

2020/11/16 morimori, 書籍

AUTHOR:admin

やがて、冬の便り。『金沢ばあばのまほう手帖』(小社刊)のなかで、マスダさんは、こんなふうに、つぶやいています。

………

そろそろ香箱解禁で、

金沢おでんの揃い踏み。

鰤起こしが轟けば、

もうすぐ雪もちらほらと、

今夜は日本酒と鱈の子付けで、

ほっこりとおこたつがいいね。

かぶら寿司の糀は甘く、

お節の用意をせんなんね。

………

この「広場」でもおなじみ、金沢のまほうつかい、マスダさんの知恵袋を公開する『金沢ばあばのまほう手帖』(風土社刊)が、11月24日に発売されます。お楽しみに。

2020/11/12 morimori, 書籍

AUTHOR:admin