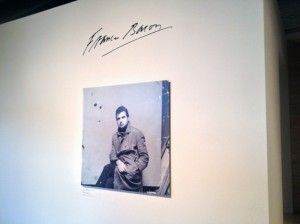

フランシス・ベーコン(1909-1992)はアイルランド、ダブリン生まれの、具象絵画を描き続けた20世紀を代表する画家で、ラスケスの代表作「教皇インノケンティウス10世の肖像」をモティーフにした、「教皇像シリーズ」が有名だ。今回のベーコン展は、1983年に回顧展が開催されて以来、国内で30年ぶりの個展だそうだ。没後、アジアで初となるこの展覧会では、ベーコン作品の重要な要素である「身体」に焦点をあて、ベーコン最後の「三幅対」(3枚で1組の作品)ほか、約30点が来日。

彼は、ガラス独特の存在感が、観る人と作品の間に「隔たり」を生むべく、作品をガラスと金縁の額に額装するよう指示していたそうだ。

30分のレクチャーと伝記的映画「Love Is The Devil」(1998年/イギリス)の館内上映会に参加し、緊張、恐怖、破壊性に戸惑い、どっぷり浸った。

– 会場の構成 –

1.移りゆく身体 1940s-1950s

2.捧げられた身体 1960s

3.物語らない身体 1970s – 1992s

展示は5月26日(日)まで。

2013/03/20 kuro, その他

AUTHOR:chilchinbito

節分の日の夜、豆撒き用大豆を求めてスーパーに寄ると、店頭のディプレイは「雛あられ」一色になっていた。コンビニで節分の豆を購入することになるなんて複雑な気持ちだった。

節分が終わって、雛まつり。実はなぜか「雛あられ」が大好きだ。調べてみると、「雛あられ」は東西で全く異なるようで、わたしは関東のものしかいただいたことがないが、あの、米粒大のものも、大玉のものも、ふわふわした、はかない感触がたまらない。

「雛あられ」も3/3を過ぎると、たちまち姿を消し、なんだかさびしい気持ちになる。

2013/03/17 kuro, その他

AUTHOR:chilchinbito

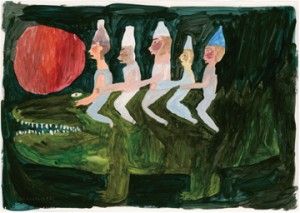

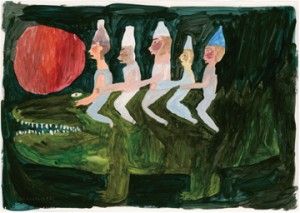

ミロコマチコさんの絵は、やぶさいそうすけさんのところではじめて出会い、そのパワーとスケールの大きさ、自由で無垢な感じ、子どものころの感覚、はじめてなにかに出会った時のドキドキ、ワクワク、面白い、怖い、不思議・・・みたいな感覚がそのまま思い出せるような絵に惹きつけられてしまった。 昨年出された絵本『オオカミがとぶひ』も動物たちや夜の迫りくる感じ、迫力でしたが、今回の“ミロコマチコの世界 「よるとおどろう」展”もまた、夜の闇が踊り子や動物たちの躍動感をよけいに引き立てて、サーカスに紛れ込んだような夢の中みたいな不思議な世界が広がって、ミロコワールド炸裂です。

ワニ使い 「よるとおどろう」展 JIKE STUDIO

会場となるJIKE STUDIOさんは、のどかな田園風景が広がる寺家(じけ)ふるさと村の山里の中の一軒家。ミロコさんの世界にふさわしい場所でした。

真ん中にはどどーんと先日のワークショップ「でっかいクジラがやってきた」で、子どもたちと描いた大きな大きな鯨の絵が置いてあります。色・色・色の洪水!エネルギーがほとばしっていました。ギャラリー奥の、動物シリーズも迫力。大きなムササビ、いつか連れて帰りたいです。何度もぐるぐる見て回り。

3月17日(日)の14:00~と17:00~には『オオカミがとぶひ』の人形劇(予約制)も。ミロコさんご本人も出演されます。「よるとおどろう」展は、3月25日(月)まで開催されています。よると、どうぶつたちと、踊れます。

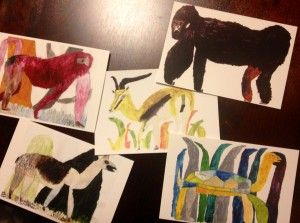

ヒヒ君、ラマ君、ヤマガメ君・・・たちを連れ帰りました

2013/03/15 takeko, ギャラリー

AUTHOR:chilchinbito

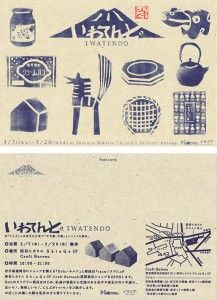

渋谷ヒカリエShinQs クラフトビューローで3月20日(水)まで開催中の、Holzさん&raumさんの期間限定ショップ「いわてんど」に行ってきました。「てんど」とは方言で「手作業、手際」というような意味だそう。岩手を中心とした東北地方の手仕事がぎゅぎゅっと集まる空間を、店主の平山貴士さんが案内してくれました。

まずはHolzさんオリジナルの家型ペーパーウエイト。

南部鉄器や真鍮、漆、木工などの作家さんと共につくられています。形はシンプルですが、かなりの手間と技術が必要で、ひとつひとつ神経を使う製造工程なのだそう。手にしてみるとどれも見た目よりずっしりと重いです。そして気になったのが、入口にあるこの馬。

「忍び駒」といって、花巻地方で古くから縁結びや子孫繁栄、五穀豊穣などの祈願の使い駒として円万寺観音に伝えられている藁の馬人形だそうで、本当は赤、黒、黄色のドイツカラーを纏わせたり鈴をつけたりして飾り付けるのだそうですが、こちらは、布と紐のシンプル衣装のHolzさんバージョン。また、福島の郷土玩具「赤べこ」も、Antique Showさんの手でちょっとモダンな「グレベコ」に。

緻密で繊細な藤澤康さんの木箱、美しい縞と軽さが使いやすそうな関口憲孝さんの器、思わず手に取って握ってしまう高橋大益さんの南部鉄器のクルミ型ペーパーウエイトや、柔らかい曲線を生かした田代淳さんの漆の器とブローチ、伊香英恵さんのシックで春らしいストール…など、伝統と新しさがセンス良く組み合わさった「てんどのいいもの」が並びます。

『てくり』も発見。眺めるだけで、ほんわかのんびりしてくる地元愛溢れるミニコミ誌。

各地方に訪ねるたびにこういういい本を発見する機会が増えている気がします。創る側もとても楽しんでいて、取材や撮影をされる側も写真の笑顔がすごくリラックスしていて。その土地に生まれ育って(または移り住んで)毎日のように目にする出来事や風景でも、ちゃんと伝えたい残しておきたいと思う、自慢のモノ・コト・ヒト。そういう作り手の熱が入っていて、本から鼓動や体温が伝わってくるようで、いいなぁと思う。地元の方のレシピや、作家さんを集めた本など、てくりさんによるbookletもイイのです。

そして、この日なんと偶然、平山さんのお兄様であるヒマラヤデザインさんがいらしてました。DMのよさが光っていた今回の「いわてんど」。

こちらのDMデザインをはじめ、宮古名物いかせんべいのはかたやさんのパッケージデザインも手がけられています。このジャケ買い必至!の可愛いパッケージを囲んで、貴重な兄弟ツーショットしていただきました。

後半は奥様であるraumさんとお店番をバトンタッチされるそう。お店をされながらの長丁場の出店、大変です。この日は残念ながらなかったのですが、大人気の宮古のソウルフード「相馬屋」さんのパンの入荷もあるそう。気になります。ぜひ、自分だけの「いわてんど」を見つけに行かれてみてください。 今後も各地で開催されるそうなので、どうぞイベント情報をお見逃しなく♪

2013/03/13 takeko, イベント

AUTHOR:chilchinbito

『チルチンびと』75号の “ 小さな「和」” という特集を読んでいて、「和」というのは「粋」のことかもしれない、と思った。

粋といえば、Fという下駄屋の方のこんな話を、切り抜きに見つけた。「あたくしども、手を拝見すれば足の文数がわかります。足の大きさによって、鼻緒のすげ具合を加減しますが、昔の粋なお客さまは前つぼをきつく、きつくとおっしゃいます。深く履くのはヤボだとおっしゃって、爪先につっかけるようにして足早にさっさとお歩きになる……」

友人が「息子がどうにか、大学を卒業した」と言う。よかったじゃないか、と答えると 「 なに、下駄を履かせてもらったんだろ」と笑った。下駄を履かせる、というのは、採点を高めにあんばいしてもらった、ということだろう。あまり、下駄も見かけなくなった今、こんなことばも、通用しなくなる。ヒールをつけてもらう、とでもいうのだろうか。まさか。

(『チルチンびと』75号は、ただいま発売中です。)

2013/03/11 morimori, その他, 書籍

AUTHOR:chilchinbito

和のある暮しといっても、それなりのセンス は必要だ。和室を作ったからと招待されるこ とがあるが、主役でございと構えている囲炉裏 や、そこに骨董店か何処かで見つけてきたらし い自在鉤があったりするとうんざりする。 (「a day in the life 」 安西水丸 )

大学の建築学科でも「床の間」を読めないだけ でなく、知らないという学生が増えてきました。 (「『和』のデザインとは何か」中山章 )

そもそも 「座」という字は 「空間」を意味する。 (「日本人の坐り方」 矢田部英正 )

「 “ 和 ”っていうのは調和の和。その調和をつくり出す のが素材なんですよ 」と泉幸甫さん。( 「家族を包む やわらかな『和』の光 」)

洋食が多かった我が家の食卓は、出産後、すっかり 和食に変わった。肉料理が減り、魚が登場する回数 が増え、煮物やお浸し、焼き魚などシンプルなものを つくるようになった。 ( 「 日々、まめまめしく。」塩山 奈央 )

(以上は、『チルチンびと』 75号 特集 “ 小さな「 和 」” に見つけた言葉です。 『チルチンびと』75号は 3月11日発売です)

2013/03/10 morimori, その他, 書籍

AUTHOR:chilchinbito

あれは、なに通りというのだろう。西荻窪駅南口を出て、「輪島ボクシングジム」やカキ氷で人気「甘いっ子」のある道を歩いていくと、アンティークの店「TRIFLE」(トライフル)。店内は、カチカチコチコチボーン、という音がたえず聞こえる。「柱時計は家族ですよ」と、店主の寺山和弘さんは言った。時計のネジを巻くときも「あ、ご飯をあげてなかった。ゴメンゴメン」と思うそうだ。いいなあ。と私は何度も言った。この幸福感はなんだろう。それにしても、いいなあ。

「時間はね、こうやって、大きい時計に入れて家の柱にかけとくのが一番いいんだよ。みんなで同じ時間を持つことができるから、しあわせなんだ。腕時計なんかに入れて、時間を外に持ち出そうなんて、とんでもない考えだ 」 ー 臓器交換序説 ー (『両手いっぱいの言葉』新潮文庫 )

こんなふうに、寺山修司は書いている。それにしても、いいなあ。私は、また言った。

「今日もアンティーク日和」(トライフル篇 )はこちらからごらんになれます。

2013/03/08 morimori, その他

AUTHOR:chilchinbito

第1回チルチンびと住宅建築賞の授賞式が、主催者の風土社で行われた。

まずは風土社代表・山下武秀氏の挨拶。「この賞は日本の住まいをより豊かにするため、そして地域からの住まいのデザイン、すなわち地域工務店のデザイン力が向上し、職人の仕事の活性化や林業の再生を目指し、競合に負けず、家づくりに関わることをもっと楽しむため、今年度から創設した賞です」とのお話。

続いて審査委員長の建築家・泉幸甫氏より「20軒ちかくの家を地域工務店とつくってきた、その経験からしても、やはりデザインができないとこれからは厳しい。とにかく図面を描くことが大切。今回3つも受賞した安成工務店にはいろいろな理由があるだろうが、社長に聞くと設計が非常に好きで、とても時間をかけている・・・・設計者に対する賞というのがこれまであまりなかったけれど、こんな風に人の目に触れていくことで励みになる。設計者の育成は今後の家づくりにおいて非常に大切、そして設計者のプライドを育てるためにも賞の創設にはとても意義がある」とのお話。

審査委員の建築家・田中敏溥氏の「安成工務店設計者・三浦和さんの言葉 “ 家族の暮らしがまちにこぼれるような家 ” という表現がいい。家族間はもちろん、隣近所や街や道路とも仲の良い家ということが表れており、とてもいい家」という講評。同じく審査員の建築家・松本直子氏の「私は昔は手描きで図面を引いていて途中からCADになったのだけれど、手描きだと一本の線に根拠がないと引けない。その一本の線の意味をCADを最初から使うようになった今の設計者にも大切にしてもらいたい」という言葉。印象的だった。

泉審査委員長は「家のデザインというのは、設計だけでなく家族のありかたのデザイン、また個々人の人生のデザイン、景観が周囲に馴染んでいるか、人が出入りし集まる活動拠点として地域に溶け込んでいるか、などなどさまざまな事柄を含んでいる、そういう統合力が必要。今回、第1回にしてはレベルが高いけれども、まだまだこれから。回を重ねて一層素晴らしい家が出てくることを期待している」とお話されていた。受賞された設計者の方々の言葉からも、それぞれの住まいが家族の理想を汲みながらも流されず、子や孫の代、環境や地域との関係性をていねいに考え、非常に苦労しながら完成されたことを感じた。

こちらの受賞住宅事例と受賞者及び審査員の言葉、次回の応募要項など、詳しくは3月11日(月)発売の75号チルチンびとp158~173に掲載されています。これからの家づくりや暮らしについて、何かしらのヒントが得られると思います。どうぞご覧ください。

2013/03/07 takeko, イベント, 建築

AUTHOR:chilchinbito

いつもこちらで心を癒してくださる奈良町宿「紀寺の家」さんも出展されているということで、昨日まで松屋銀座にて開催されていた「T・E・I・B・A・N japan classic 奈良展」に月曜の夕方お伺いしました。残念ながらちょうどご不在でお会いすることができなかったのですが、他にも興味を引かれるものをイロイロ発見。

まずはPonte de pie!さんの靴下。

靴下はつま先の方などとても工程が多いのだそう。職人さんが一台一台機械の調子を読みながら編み進め、快適な履き心のために部分部分で糸を変え、さらに手洗いして自然乾燥させるというていねいな作り方のため量産ができないそう。vigoは早速ハイソックスを購入して履いており、実際とても快適だそうです。もうひとつ気になったのが、ブースにいらした田中さんの足が、非常に細い! もしやこれはこの靴下のせいなのでは? と回し者でもなんでもないのですが、勝手に読んでます・・・vigoの足の変化を観察したいと思います。

TSUJIMURAさんの葛菓子の美しさにも目をひかれます。初め落雁かと思ったら、もっと薄甘く繊細で、ほろりと優しい口どけです。色も自然のものだそうで、「森の中へ」「星とダンス」という名前も、パッケージもすべてが詩的で、風雅なお菓子。

「森との関係」の山本さんが案内してくれた和蜜石鹸は、とても泡立ちがきめ細かくなめらかだそう。ヒノキと杉のアロマオイルの香りで、心が静まります。帰りにヒノキチップを少しわけてくださり、これを嗅ぎながら(怪しいですが)乗ると、不思議。満員電車にもイライラしません。

他にも、くるみの木さんや、お茶のinokuraさん、奈良筆の管城さんなど、小さな白いスペースに奈良の心が集結し、異なるお店が数々集まっていると思えないほど統一感と気品があって、どれも贈り物にしても喜ばれそうなものばかり。さすが古都の風格でした。

2013/03/06 takeko, イベント

AUTHOR:chilchinbito

本日より東京ビッグサイトでスタートした「建築・建材展2013」へ行ってきました。こちらは「日経メッセ 街づくり・店づくり総合展」のひとつとして開催されているもので、すべて合わせるとかなり大規模な展示のため、朝から結構人出が多いです。タイルびとがワークショップをしているということでTNコーポレーションさんのタイルブース「TILE PARK」を訪ねてみました。

にぎわっています。

ワークショップ風景

ワークショップは、好きな形を選び、土を型に入れて、好きな色を選ぶと後日焼いておくってくれるというもの。8日までの期間中いつでも受け付けているそうです。

そのタイルブースでお会いした八幡工業さんのいらっしゃるイケダコーポレーションさんのブースにもお邪魔してきました。天然漆喰が、落ち着いたムードを醸し出しています。

国産材のコーナー、飛騨産業さんのブースに『飛騨』を発見。牧野伊三夫さんが飛騨産業さんとともにつくった雑誌です。この本を見るだけでもモノづくりを愛し、伝えたいという心意気が伝わってきます。

杉はナラなどに比べて柔らかく、そのままでは椅子の部品などに使用するのが難しいので、圧縮し、堅い材にしてから加工するそう。

左の4枚は、同じ杉を圧縮率を上げていったもの。当然ながら、薄いものほどどんどん堅くなります

杉家具は山に関する関心が高く、国産材を使おうという気持ちのある方などを除いては、意外にもまだそれほど定着していないそう。地元飛騨杉をもっと広め、使ってもらう。そのために世の中のニーズや興味を惹きつけるような創意工夫を、耐えず重ねていらっしゃる飛騨産業さん。HPに、杉の話や匠の話なども詳しく載っているのでご興味のあるかたはぜひ。

一般建材はもちろん、省エネ、耐震、光触媒、国産材などさまざまなテーマのブースが用意され、300社近くもの方々出展されています。ご興味のある方、お話聞いてみたい方、この機会にお出かけされてみてください。

2013/03/05 takeko, イベント

AUTHOR:chilchinbito