気仙沼のツアーが終わり、一ノ関にて一泊。

夜ご飯は地元のものが食べたいなぁと調べてみると

一ノ関では一口餅が有名とのこと。

一関・平泉の方々はお餅をよく食べるそうで、バリエーションも豊富♪

この日の夜、お邪魔した「三彩館ふじせい」では

8種類の味のお餅と、お雑煮がセットになった「ひと口もち膳」をいただきました。

上段右から…納豆もち/あんこもち/しょうがもち

中段右から…くるみもち/お口直しの大根おろし/ごまもち

下段右から…じゅうねもち/ずんだもち/えびもち

右のお椀がお雑煮です♪

どれから食べるか迷ってしまうほど、かわいらしいサイズと色彩♪

わたしのお気に入りはじゅうねもちとお雑煮でした♪

じゅうねとは、エゴマの実でお砂糖が入っているので

ほんのり甘く、とても香ばしい味がします。

また、お雑煮は、なんといっても出汁がおいしい!

根菜もたっぷりでした!

翌日は、雨の予報でしたがぎりぎりのくもり空。

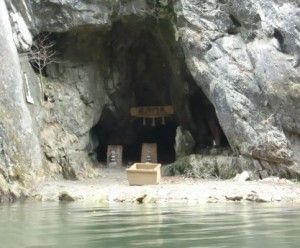

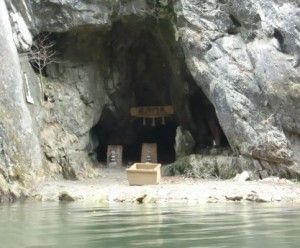

一か八かで「猊鼻渓」の川下りへ行きました。

川下りといってもここは川の流れが穏やかなので、

一往復してくるという珍しい舟下りです。

風が強く一度乗船したけれども、「降りてください」と言われ

もうだめかなぁと思いましたが、奇跡的に風がおさまり出発!!

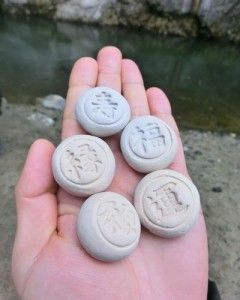

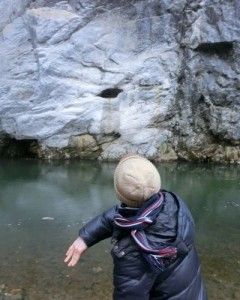

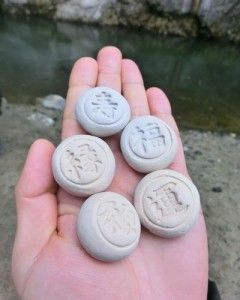

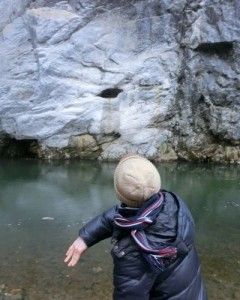

途中には「運玉投げ」といい、対岸の岩の隙間に

文字が書かれた運玉を投げ、穴に入れば願いが叶うという

運試しも♪

私は…コントロールが悪く2メートルほどでポチャン…

うそうそ~(涙)と嘆いていると

旦那さんが「えい!」と2つも入れていました!

ただ、一生懸命投げすぎて、どの文字が穴に入ったのか

わからず…(笑)

でも、きっと幸運が訪れることでしょう♪

船から降りた後

すぐ近くにあった食堂でお昼ご飯をいただいていると…

お店のおばあちゃんが、そーっとお菓子や

山菜をテーブルに置いて去っていくのでした♪

優しいおばあちゃん♪

鮎も美味しかったですよ♪

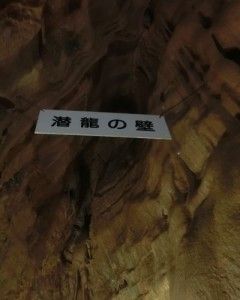

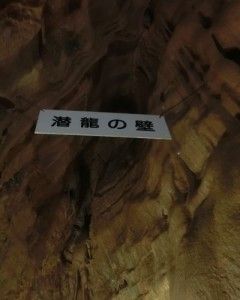

その後、近くの鍾乳洞へお散歩。

もともとお化け屋敷とか

暗いところが苦手なamedioは

入口の自動ドアで「怖いよぉ!」を

連呼しつつ、中を進みました。

しばらくすると、かなり慣れてきて

写真を撮る余裕も♪

写真だとわかりにくいのですが

地底湖はとても水が澄んでいて

きれいでした(^_-)

1泊2日

いっぱい考えさせられて

いっぱい美味しいものもいただいて

いっぱい楽しい思い出もできました。

今度また東北に来た時に

もっともっと東北の方の笑顔が

増えていますように!と

心から願うamedioでした♪