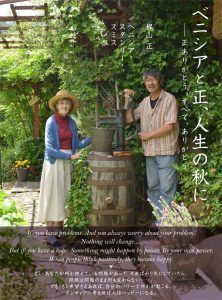

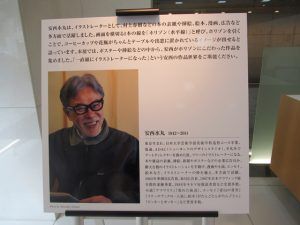

ベニシアさんというドラマ

『ベニシアと正、人生の秋に』の表紙を、ベニシアさんが大切にし

But if you have a hope . Something might happen by power. By your own power. (もし、希望さえあれば、自分のパワーで何かが起こる……)

ベニシアさんは、貴族の家系に生まれた。しかし、子どもの頃から

人生の波乱の中で、「 希望さえあれば、何かが起こる」という言葉を信じて生きてきた、

………

『ベニシアと正、人生の秋に ー 正 ありがとう。すべて、ありがとう』は、風土社刊、定価(本体1,8