「画家たちのキセキ」展へ

ゴールデンウイークは、美術館めぐり、と思っていた方も、多いことでしょう。ザンネン。あちらこちら休館ですね。せめても、パンフレットから、ウエブ上で。

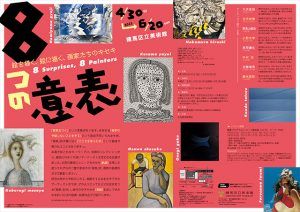

『8つの意表』(練馬区立美術館、4月30日から6月20日まで)も休館中。「絵を描く、絵に描く、画家たちのキセキ」というサブタイトル。8 Surprises, 8 Painters とも。さらに、こういう。

「意表をつく」という言葉があります。おおむね「相手の予期しないことをする」という意味で用いられますが、「意表」は字義に近く「こころをあらわす」という意味で使われることもあります。本展ではこれをキーワードに、当館のコレクションから、練馬にゆかりの深いアーティストを含む8名を選びました。近現代美術にユニークはキセキ〔軌跡〕を残した彼らそれぞれの二重の意味での「意表」を、複数の個展形式でご観覧ください。……8人とは、大沢昌助、古沢岩美、野見山曉治、小野木学、草間彌生、中村宏、近藤竜男、鏑木昌弥。

………

5月12日 8人との“ 再会”を楽しみに!