SFアニメ誕生まで

『王立宇宙軍 オネアミスの翼 展』(八王子市夢美術館で、11月11日まで)へ行く。

「SFアニメができるまで」というサブタイトルがついている。こ

監督の制作メモがある。イメージイラストがある。絵コンテがある

『王立宇宙軍 オネアミスの翼 展』(八王子市夢美術館で、11月11日まで)へ行く。

「SFアニメができるまで」というサブタイトルがついている。こ

監督の制作メモがある。イメージイラストがある。絵コンテがある

〈 スマホで変わる美術館 / 「撮る」で世界に開かれる / 存在、揺さぶる事態 〉というタイトルの記事を読んだ。(『東京新聞』9月6日夕刊)

筆者は、木下直之氏(静岡県立美術館長)。

去る7月に「スマホで覗く美術館 ー 鑑賞体験のゆくえ」というシンポジウムを開催したことに触れ、文

…… 美術館の堅牢な壁がゆらいでいる。なぜなら、撮った写真はその場

『JOJO』荒木飛呂彦原画展(国立新美術館、10月1日まで)

『昆虫』展(上野国立科学博物館、10月8日まで)へ行く。

子どもたちが夏休みの間は、混んでタイヘンだから、やめたほうが

巨大模型から始まって、美しいもの、奇怪なもの、不思議なもの、

たっぷり、昆活してきました。

この「広場」でもおなじみ、「代々木デッサン会のグループ展 2018 デッサン行進とペインティング」が、吉祥寺のカフェ・キチムで開かれる(9月19日~9月30日)。

デッサン会のレギュラー・星 信郎さんに、“ 描く気持ち”を聞いたら、こんな答えだった。

「デッサン会でデッサンをするのは、楽しみ、習慣、人生…… どれも当たっています。ほかには何もできないので、よく続いています。毎回、変わるモデル、入れ替わるメンバーたちとの予期せぬ出逢い。それも、楽しい。ことに、メンバーをモデルにして描く、友だちデッサンが、面白い。人間の形や様子は、限りなくフシギですからね。面白いはずです。いまさら、観念的に上手になろうとは思いませんが、それでも作品をホメられたりすると、うれしいものですよ。

人間相手と風景相手とでは、どこが違うか ? ですか? ぼくにとって、風景写生は、自然相手に色と構図の直接取引ですからね」

…………

ぜひ、吉祥寺・キチムへお出かけください。展覧会の詳細は、コチラから、どうぞ。

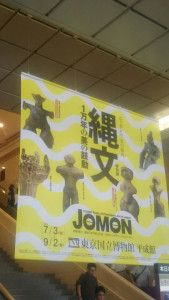

上野の国立博物館で開催されている

「縄文展」に行ってきました♪

学生時代から、一番好きなのが縄文時代や弥生時代!

どういう暮らしをしていたのかが文章では

残っていないので、作り方はわかっても

どういう意図で作られたが不明という展示物も多く

この器にはどんなものを入れいたんだろう

この土偶はどんなところに置いていたんだろう

そんなことを想像しながら

出土された土器や土偶を見てまわりました。

土器の中には、漆で色を付けているものがあったり

形に工夫を凝らしているものも多く

ただ単に「使う」という目的だけではなく

おしゃれも楽しんでいたのではないかな?

と私は感じました♪

印象に残っているのは「合掌土偶」

お祈りポーズをしている土偶です。

出産しているシーンを土偶にしたという説もあるそうですが

表情が凛々しいのでちょっと怒っているようにも

見えてしまうのですが、私には、

それくらい一生懸命何かを願っているように感じた

土偶でした(^^♪

一番驚いたのは、子どもの足形があったこと。

今よりもずっと寿命も短い時代に

親が子どもの成長と健康を願う気持ちが

伝わってくるようで、じーんとしました。

特別展のチケットがあれば

常設展も見ることができるので

丸一日がかりで楽しめます!!

外に出ると、サウナのような熱風…

縄文時代の人たちがタイムスリップしたら

この東京の暑さに驚くだろうな…と

急に現実に戻って

博物館を後にしたamedioでした(;^_^A

『ゴードン・マッタ=クラーク展』(東京国立近代美術館、9月1

1970年代、ニューヨークを中心に活躍。35歳で、世を去る。

「みんなが彼に憧れた」という人である、という。

その多才な魅力については、作品を、ごらんになっていただくしか

夏休みの六本木ヒルズは、いつもと違った賑わい方をみせる。ドラ

会場のタイトルは「可能性としての木造」から始まって「超越する

たっぷり勉強した、と日記には書いておこう。

『巨匠たちのクレパス画展』(損保ジャパン日本興亜美術館、9月9日まで)に行く。

クレパスの誕生は、1925年。クレヨンとパステルのよさを備えたものをと、考えられた。そして、伸びがよくなり、色を混ぜることも可能になった、と会場の発明物語にある。クレパスを使った画家の作品が展示されている。

熊谷守一、猪熊弦一郎、岡本太郎、鈴木信太郎、梅原龍三郎、三岸節子ほか、たくさんの画家。

そのなかから、帰りにショップで、山下清さんの花火のハガキを買う。これもいいけど、山下清さんは、ヤッパリ、貼り絵だな。

『ルーヴル美術館展』(国立新美術館、9月3日まで)に行く。肖像芸術 ー 人は人をどう表現してきたか、というのである。展覧会の5つのテーマが、こんなふうに書かれている。

プロローグ マスク ー 肖像の起源 / 記憶のための肖像 / 権力の顔 / コードとモード / エピローグ アルチンボルド ー 肖像の遊びと変容。

美術館についた。さて、オヤ、コレは ?

長蛇の列。「最後尾」の立て札を持ったひとが、「50分待ちです」という。「お盆休みに入ってから、ずっとこんなふうです」

今日は、あきらめた。外に出て、ナポレオンと美しきナーニに、また、来ますよといって、帰って来た。

『芳年』展(練馬区立美術館、9月24日まで)に行く。

〈…… 明治維新のきな臭い時代背景を通して、

最終兵器。浮世絵の鬼才。人気浮世絵師。最後の浮世絵師。