「村上春樹さんに仏文学賞」いうニュースが、新聞を飾った。

イタリア出身の文化人チノ・デルドウカ氏の名前を冠した世界文学賞の今年の受賞者に村上春樹さんが選ばれた。賞金は20万ユーロ(約二千七百万円)で、ノーベル文学賞についで、高額とされる。

ちょうど、前の週に、ワセダの村上春樹ライブラリーを訪ねたばかりだったので、なんとなく、うれしい、おめでたい気がした。そのことは、このブログに書いたけれど、予約していなかったので、中には入れず、柚子猫 Orange Cat という地階のカフェでドライカレーを食べて帰ってきた。その写真を再掲載します。

村上さんのエッセイに「占い師としての短いキャリア」というのがある。昔々、暇だったので、カード占いの研究をした。友だちの間では、占い師としての評価はそれなりに高かったが、誰も見料を払ってくれなかったからやめてしまった、という。

エッセイの最後は〈で、今はもっぱら小説を書いています。それなりに疲れはするけれど、いちおう原稿料は入るし、当たらなかったからといって叱られることもない。ありがたいことだ。〉で、終わっている。才能のある人はなにをやっても、当たる。

2022/05/28 morimori, staff, ギャラリー, 書籍

AUTHOR:admin

野田九浦(1879~1971)は、武蔵野市ゆかりの日本画家です。幼少期から絵画に秀でた九浦は10代半ばで日本画家の寺崎廣業に入門。その後、東京美術学校に進学します。同校中退後は日本美術院で研鑽を積むかたわら、正岡子規に俳句を学び ……

と、展覧会のパンフレットの野田九浦紹介は始まります。

…… 九浦の中心的主題は画業の最初から一貫して歴史人物ですが、彼が子規の自然主義芸術論に触れたことが画業の大きな転機になったと語っているのは注目に値します。

……… 武蔵野市、こと吉祥寺地域には古くから多くの文化人が集い、多様な個が大らかに受容されてきました。50年近くを吉祥寺で過ごした野田九浦は、こうした地域性をまさに自ら然るべく体現したとも言えるでしょう。

住みたい街として、常に上位にランクされる吉祥寺のもう一つの顔。『野田九浦』展は、6月5日まで、武蔵野市立吉祥寺美術館で開かれている。

2022/05/22 morimori, staff, イベント, ギャラリー

AUTHOR:admin

石川県小松市に生まれた宮本三郎(1905~1974)が、画家を志して上京したのは、1920年代のこと。ヨーロッパに留学し、帰国した先達の画家たちによって、日本の洋画に多数の展開がもたらされた頃でした。宮本もまた、1938年に初めてヨーロッパの地を訪れます。パリに拠点を置き、ルーブル美術館に通って模写をしたり、イタリア各都市の史跡や美術館を巡るなどして、深遠なる西洋の美術の歴史にじかにふれることになりました。………宮本の作品には、さまざまな画家の絵筆をなぞるようにして、多様なスタイルがかわるがわるに立ち現れます。それは西洋の発祥である油彩画を、日本人の画家として自らのものとし追求していくための、果てしない旅でもありました。宮本三郎がその絵画のなかに辿った西洋美術への共感と憧憬、そしてその先に続く制作の展開を追います。

…… と、展覧会のパンフレットに描かれている。『宮本三郎 西洋の誘惑』展は、宮本三郎記念美術館(世田谷美術館分館)で、9月11日まで、開かれている。

2022/05/17 morimori, staff, イベント, ギャラリー

AUTHOR:admin

連休のさなか、ワセダへ行く。

国際文学館 村上春樹ライブラリーへ行く。

村上春樹さん寄贈の小説執筆の資料、レコードなどが収められている、という。建築のリノベーションは、隈研吾。建設資金を提供したのは、ユニクロ柳井社長だ、という。予想どおり、予約のない方は入場できない、と言われ、地階のカフェに。カフェの名は「柚子猫 Orange Cat」。学生時代にジャズ喫茶を経営していた村上春樹さんを、追体験するため、学生たちで運営・経営 されている、という。

客の9割は若い女性で、みんな髪が長い。そのほとんどが、リュックサックか大きめの布の袋を肩から下げている。ドライカレーとコーヒーで1400円(だったかな)。

2022/05/12 morimori, staff, カフェ, ギャラリー

AUTHOR:admin

〈…… いつの頃からか「鎌倉文士に浦和絵描き」という言葉が聞かれるようになりました。1923年の関東大震後、東京から幾人かの芸術家がさいたま市の浦和地域に移り住んだことが背景として挙げられますが、他にもこの土地が絵描きの街となった要因は種々にありました。なぜ彼らはこの土地を選び、居住の地にしたのでしょうか。そしてここでなにを感じ、どのような作品を生み出したのでしょうか。……〉

とパンフレットにあり、「ここに住むようになってから 創作欲がもりもり湧いてくるような気持ちがするのです。」という瑛九の言葉も、そえてある。

これぞ、地域主義。

この展覧会は、うらわ美術館で、前期4月23日~6月19日。後期6月28日~8月28日まで、開かれる予定。

2022/05/08 morimori, staff, イベント, ギャラリー

AUTHOR:admin

「本展の見どころ」が、パンフレットに載っている。

これほど多くの来日画家がいた!

そのほとんどが英国の画家だった

これまで知られざる英国と日本の画家併せて約七七名を一挙紹介

来日画家が魅了されたほんとうの日本とは?

日本の画家が世界に示した日本の美とは?

明治期の庶民の微笑みと優しさが描かれている!

日本から海外に渡った作品のみを蒐集!

厳選約三○○点の初公開!

一個人が半生をかけた渾身の蒐集成果は必見!

そして、

サブタイトルに「孤高の高野光正コレクションが語る」とある。

『ただいまやさしき明治』展は、5月21日から7月10日まで。府中市美術館で開催予定です。

2022/05/04 morimori, staff, イベント, ギャラリー

AUTHOR:admin

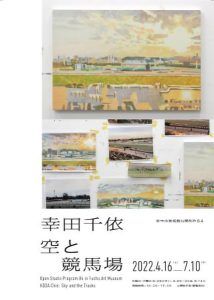

ユーミンが、「中央フリーウェイ」で

「右に見える競馬場 左はビール工場」

と歌っている。

広いターフ 、走る夢。

〈画家の幸田千依は、日本各地に滞在することで、その土地で過ごす時間の積み重ねの中から作品の着想を得つつ、数々の絵画をを生み出してきました。…… 今回、東京・府中を拠点に制作するにあたり、府中市の代表的観光スポットである東京競馬場に注目します。空と競馬場を描いた一枚の小さな油彩を起点として、その絵をもとに日々ドローイングを描くことで、最終的にもう一つの大きな空と競馬場の絵を完成させる予定です。……〉と、パンフレットにある。

オークス5月22日、ダービー5月29日。

この展覧会は4月16日から7月10日まで。府中市美術館で、公開制作。

2022/04/26 morimori, staff, イベント, ギャラリー

AUTHOR:admin

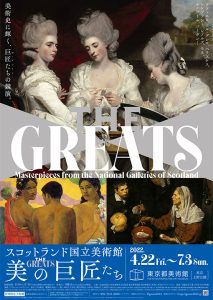

〈 スコットランド国立美術館は、上質で幅広い、世界でも指折りの西洋絵画コレクションを有する美の殿堂です。…… 本展は、スコットランドが誇る至宝の中から、ラファエロ、エル・グレコ、ベラスケス、レンブラント、プーシェ、モネ、ゴーガンなど、ルネサンス期から19世紀後半までの西洋絵画史を彩る巨匠たちの作品を展示します。……〉と、展覧会用のパンフレットに、紹介されている。

そのほかに「若きベラスケスの傑作、初来日。」「美術史に輝く、巨匠たちの競演。」のキャッチコピー。さらに大きく目立つのは「THE GREATS」の文字。

『美の巨匠たち』展は、東京都美術館で、4月22日から7月3日まで開催される予定です。

2022/04/22 morimori, staff, イベント, ギャラリー

AUTHOR:admin

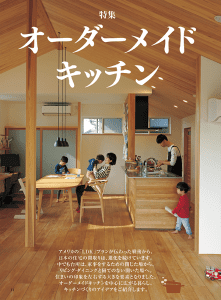

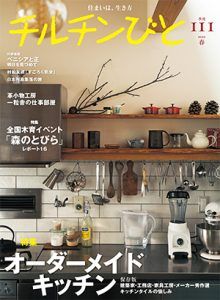

『チルチンびと』春 111号(好評発売中)の特集「オーダーメイドキッチン」を読むうちに、幸田文『父 その死』(新潮社)のなかの「正月記」を思い出した。台処で、父 露伴から、厳しくしつけられる。たとえば、お重に詰めたものからの盛り付け方。ふきんの捌き、箸の扱い……。さらに、こんなことも。

〈 台処業務の出来不出来は、もっといやなことをお供に連れていた。四十何歳まで誰に抑制されるでもなく、自分次第に好きな生活をして殆ど家事・料理に疎く暮して来たらしいははが、この台処に立たされ、不平不満だらけでやりきれなかったのに、同情同感は深くなった。私はははよりもっとその憂鬱の感情をむきだしにしていた。けれどもははは、私がははをさしおいて家事一切をすることに誇りを害され、疎外され、無理に隠居させられたように誤解していたらしい。……〉

台処は、人生の教室だった。そして、料理のほかに、香り高い文学もここから生まれたのだ。

2022/04/18 未分類

AUTHOR:admin

『チルチンびと』春 111号は、特集「オーダーメイドキッチン」。明るくいかにも幸せそうなキッチンの事例を、たくさん見ることができる。そのページを開いていて、思い出したのは、『金沢ばあばのまほう手帖』の、マスダさんの言葉。

〈綺麗なところにだけ幸せが来る。汚い家は邪気が宿るというて、福が入ってこない。そう信じています。……整理された場所だと、福の神が居心地が良くて長くいてくださる。そんなふうに思っています。……〉

そして、掃除についても、こう語ります。

〈掃除には順番があります。家の内から外へ、というのが基本。最初は台所周りから、シンクの内側、冷蔵庫の中の整理と拭き掃除、その後にトイレ、それから、座敷、寝室などの電気器具や棚にはたきをかけ、ほこりが下に落ちてから掃除機をかける。場所に合わせて掃除機の口も取り換えて使っとるね。……〉

いかがですか。幸せはキッチンからやって来る!

………

『チルチンびと』春 111号。

『金沢ばあばのまほう手帖』。

ともに、風土社刊。好評発売中です。

※『金沢ばあばのまほう手帖』イメージムービーはこちら。

2022/04/14 morimori, staff, 書籍

AUTHOR:admin