7月15日、ベニシアさんに会える

『ベニシアと正 2 -青春、インド、そして今-』(ベニシア・スタンリー・スミス、梶山正 著)は、7月15日発売です。

本のまえがきで、夫であり、共著者である梶山正さんは、こう書い

〈 この本で青春期を書くことになり、僕は自分の青春期を初めて振り

イギリス貴族社会からの脱出、インドへ、日本へ。九州から大阪、

………

「ベニシアと正 2 -青春、インド、そして今-』は、風土社刊。7月15日発売で

『ベニシアと正 2 -青春、インド、そして今-』(ベニシア・スタンリー・スミス、梶山正 著)は、7月15日発売です。

本のまえがきで、夫であり、共著者である梶山正さんは、こう書い

〈 この本で青春期を書くことになり、僕は自分の青春期を初めて振り

イギリス貴族社会からの脱出、インドへ、日本へ。九州から大阪、

………

「ベニシアと正 2 -青春、インド、そして今-』は、風土社刊。7月15日発売で

チルチンびと 別冊66『民家の再生と創造③』のページをめくっていたら、 「民家の知恵を生かした住まい」(金田正夫) に目がに止まった。

「内外温度差があるほど風が通る 夏の夜にクーラーはいらない」という小見出し。つづく文章は……

〈 室の内外温度差と上下窓の落差があるほど風が流れる通風の原理が

酷暑、電力不足の折、絶好の話題。

………

チルチンびと 別冊66 『民家の再生と創造③』は、小社刊。6月30日発売です。

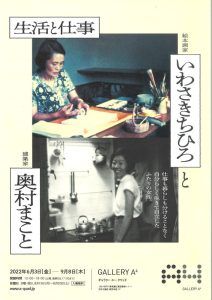

『いわさきちひろ と 奥村まこと 生活と仕事』展のご案内をいただいた。

いわさきさんは、ご存じ。おなじみのあたたかい画風、上井草に、

奥村まことさんは、建築家。雑誌『チルチンびと』にも、しばしば

仕事も暮らしも分けることなく

自分らしく生きて自立した

ふたりの女性

…… というのが、展覧会のキャッチコピー。

6月3日から9月8日まで。GALLERY A4 (東京都江東区新砂 竹中工務店 東京本店 1 F ) で。

毎号 、小笠原島のユニークな話題をお伝えする「小笠原からの手紙」。

〈植物と違って、この虫が見たい! と出かけることはほぼ無い。ここに挙げた虫との出会い、そのほと

〈セミが鳴き出すと「秋だね」と、小笠原の人は言う。 セミとはミンミンでもニイニイでもなく『オガサワラゼミ』のこと

このほかに、オガサワラチズモンアオシヤク、オガサワラタマムシ

………

『チルチンびと』夏112号は、ただいま好評発売中。お早めに書

『チルチンびと』夏 112号、好評発売中です。特集は「60代、70代 夢を叶えた家」。その中の「60代、70代 膝と腰にやさしい椅子選び」(井上 昇)が、役に立ったよ、という声を聞き、あらためて、ご紹介しま

記事の中の小見出しを拾ってみても、こんな具合。この記事の親切

・日本の住宅は「家具の中に住む」スタイル

・欧米の住宅は「石・レンガの中に住む」スタイル

・昔と変わったもの 椅子は必需品

・昔と変わらないもの 日本人の体型

・椅子は「健康器具」どのような椅子がおすすめか

自分の体のサイズに合っていること

背をしっかりサポートしてくれること

短めの肘つきを選ぶこと

座面にクッションがあること

座面の傾斜角度が穏やかなこと

さらに、「膝と腰にやさしい椅子リスト」、「椅子選びのQ&A」

………

『チルチンびと』夏 112号は、ただいま発売中! お早めに書店へ。

『チルチンびと』夏 112号、好評発売中です。今号の特集は「60、70代 夢を叶えた家」。そのうちの一つ「緑と暮らす喜び 小さな家の豊かな暮らし」を、ご紹介しましょう。

〈映画「人生フルーツ」の暮らしに憧れた山村さん夫妻。自然豊か

〈この家に越して来て、二人一緒に過ごす時間が増えたという夫妻

夢を叶えた家で、夢を育てる。

………

『チルチンびと』夏 112号は好評発売中です。お早めに書店へ。

『チルチンびと』夏 112号の発売です。特集は「60代、70代 夢を叶えた家」。夢を叶えた家と人の事例。その世代の人たちに贈

『おひとりさまの老後』など、ベストセラーを書いた上野千鶴子さ

〈…… そのうち子どもたちは成長して家を出て行く。住宅はたいがい家族

そう。「おふたりさまの老後」である。夫婦別寝室になるのか、そ

………

『チルチンびと』夏 112号は、好評発売中!お早めに書店へ!

お待たせしました。『チルチンびと』夏 112号の発売です! 今回の特集は「60代、70代 夢を叶えた家」。いつものように、事例が並びます。例えば、そ

〈…… 店を始めて10年ほど経った頃、知り合いの紹介で古い鉄工所に移

また、10年後、さらなる転機が訪れた。骨董市のメッカ、北野天

………

『チルチンびと』夏 112号は、6月10日発売です。お楽しみに!

お待たせしました 。6月10日「チルチルびと』夏 112号の発売です。特集は「 60代、70代 夢を叶えた家」。もちろん、ベニシアさんファンのあなたへ。「き

いま、グループホームにいるベニシアさんから、梶山さんに「指輪

〈……まず最も容易に取り外せそうな、左手の薬指の指輪に挑戦す

その日は帰宅して、指輪の外し方を学習したした梶山さん……さて

…………

『チルチンびと』夏 112号は、6月10日発売。お楽しみに!

お待たせしました!『チルチンびと』夏 112号の発売が間近です。今号の特集は「60代、70代 夢を叶えた家」。そして、新連載として、「

〈…… しがらきの里は、20世紀初めの哲学者であり、宗教家であった岡

折から、夏。総出で田植え。里山の自然。たくさんの動植物。たっ

…………

『チルチンびと』夏 112号は、6月10日発売です。お楽しみに!