秋立ちぬ。『チルチンびと』97号、まもなく発売です。〈特集・花と緑を愛でる家〉から、ステキなページをご紹介します。

………

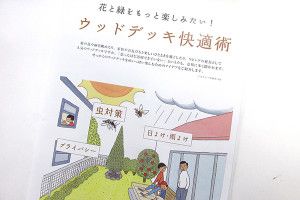

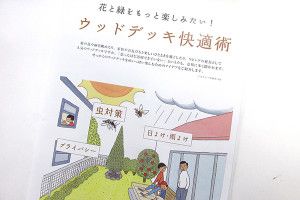

「ウッドデッキ快適術 ー 花と緑をもっと楽しみたい」は、いかが。

庭の花や緑を眺めたり、家族やお友だちと楽しいひとときを過ごしたり。リビングの延長として人気のウッドデッキですが、思ったほど活用できていない、という声も、意外に多く聞かれます。ウッドデッキを、めいっぱい楽しむためのアィデアをいくつか。

たとえば、虫対策。蚊やハチなどの虫は、やはり気になるもの。蚊は、夏に発生するイメージですが、実はその活動期間は4月から11月と長いのです。

では、防虫ウッドデッキをつくるには、どうする。図解で、わかりやすく、ご説明します。

時は秋。庭に涼風。

………

『チルチンびと』97号は、9月11日発売です。お楽しみに。

2018/09/08 morimori, staff, 書籍

AUTHOR:admin

秋立ちぬ。『チルチンびと』97号。まもなく発売。〈特集・花と緑を愛でる家〉から、ステキなページをご紹介します。

……

「花との上手な暮らし方」は、いかが。その記事の文章から。

身近な素材と少しの工夫で、暮らしがもっと楽しくなる。東京・南青山にある「花屋 西別府商店」店主、西別府久幸さんに聞く、植物となかよく暮らす方法。

西別府久幸さんは、音楽から着想を得て、花のしつらえにとりかかるという。そうして、いざ花に向かうと「こんなふうに見せてほしい」という彼らの声が聞こえてくるそうだ。多種多色のもの言う花たちは、陶器の壺にゆったりと納まり、それぞれの居場所で満足そうに佇んでいる。

以前は服飾の仕事に就いていた西別府さん。いつからか「人の手が加えられていない自然のもの」を求める気持ちが高まり、花の世界へ。

さて、どうすれば、花がいちばん美しくいられるのか。

………

『チルチンびと」97号は9月11日発売です。お楽しみに。

2018/09/06 morimori, staff

AUTHOR:admin

秋立ちぬ。『チルチンびと』97号、間もなく発売。 〈特集・花と緑を愛でる家〉から、ステキなページをご紹介します。

………

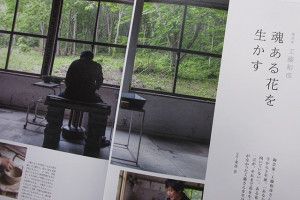

この写真の後ろ姿は、どなただろう。記事の書き出しは、こんなふうだ。

北海道旭川市の中心から、車で30分ほど離れた東山地区にある「ウラヤマクラシテル」。広大な景色の中を走り抜け、国道脇にある立て看板のサインを頼りに山道に入る。矢印に従って車を進めると、森の中に大きな建物が見えてきた。

「ウラヤマクラシテル」は、工藤和彦さんが昨年オープンしたギャラリー。もともとこの地にあった旧旭川温泉の施設を改装している。同じ建物内に工房があり、住まいも近くにある。文字通りの裏山暮らし。家族とともに、大自然に囲まれた環境の中で生活し、作陶に励んでいる。

陶芸家の花詩集を、どうぞ。

………

『チルチンびと』97号は、9月11日発売。お楽しみに。

2018/09/04 morimori, staff, 書籍, 陶芸家

AUTHOR:admin

お寿司屋さんで注文した貝の中から出てきた2匹。伊勢海老と蟹の赤ちゃん。

小さいながらにパーツがしっかりしているのに驚いた。

動きがまた可愛らしい。

2018/09/03 vigo, 動物

AUTHOR:admin

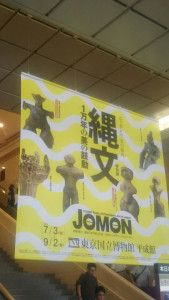

上野の国立博物館で開催されている

「縄文展」に行ってきました♪

学生時代から、一番好きなのが縄文時代や弥生時代!

どういう暮らしをしていたのかが文章では

残っていないので、作り方はわかっても

どういう意図で作られたが不明という展示物も多く

この器にはどんなものを入れいたんだろう

この土偶はどんなところに置いていたんだろう

そんなことを想像しながら

出土された土器や土偶を見てまわりました。

土器の中には、漆で色を付けているものがあったり

形に工夫を凝らしているものも多く

ただ単に「使う」という目的だけではなく

おしゃれも楽しんでいたのではないかな?

と私は感じました♪

印象に残っているのは「合掌土偶」

お祈りポーズをしている土偶です。

出産しているシーンを土偶にしたという説もあるそうですが

表情が凛々しいのでちょっと怒っているようにも

見えてしまうのですが、私には、

それくらい一生懸命何かを願っているように感じた

土偶でした(^^♪

一番驚いたのは、子どもの足形があったこと。

今よりもずっと寿命も短い時代に

親が子どもの成長と健康を願う気持ちが

伝わってくるようで、じーんとしました。

特別展のチケットがあれば

常設展も見ることができるので

丸一日がかりで楽しめます!!

外に出ると、サウナのような熱風…

縄文時代の人たちがタイムスリップしたら

この東京の暑さに驚くだろうな…と

急に現実に戻って

博物館を後にしたamedioでした(;^_^A

2018/08/30 amedio, イベント, ギャラリー

AUTHOR:chilchinbito

松屋銀座『石原裕次郎の軌跡』展(9月3日まで)へ行く。

小樽にあった「裕次郎記念館」に所蔵されていた品々を、全国縦断で、ごらんにいれようという企画だ、という。映画のポスター、レコードのジャケット、撮影に使われた小道具から、靴、スーツなどなど。デパートの入り口には、愛車メルセデス・ベンツ300SLガルウイング。会場は、65歳以上(たぶん)の方々でいっぱいだった。

帰り、お土産コーナーで「どら焼き」を買う。裕次郎氏とどら焼きは、似合わない気もしたけれど。俺らは、ドラマーですか。

2018/08/28 morimori, staff

AUTHOR:admin

『ゴードン・マッタ=クラーク展』(東京国立近代美術館、9月17日まで)に行く。

1970年代、ニューヨークを中心に活躍。35歳で、世を去る。アート、建築、ストリート・カルチャー、食など、多くの分野で後進に多大な影響を与え続ける先駆的アーティスト、と会場内に紹介がある。

「みんなが彼に憧れた」という人である、という。

その多才な魅力については、作品を、ごらんになっていただくしか、ないだろう。

2018/08/24 morimori, イベント

AUTHOR:admin