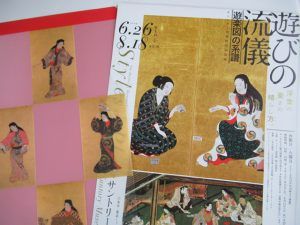

『遊びの流儀 遊楽図の系譜』(サントリー美術館、8月18日まで)に行く。「浮世の憂さの晴らし方。」というサブタイトル。

〈 「遊びをせんとや生まれけむ」とは、平安時代末期の『梁塵秘抄』の有名な一節です。この展覧会は、日本美術史における「遊び」の造形に着目しながら、野外遊楽や都市風俗を描く貴重な「遊楽図」を一堂に集め、その系譜をたどります。 花見や紅葉狩りにはじまり、見世物や芝居見物、あるいは双六盤やカルタ、三味線や煙草、舞踊やファッション、さらには男女をとりもつ文使いに至るまで …… 〉とは、パンフレットご案内の文章。

そして、作品解説にそえられた、短い文章はかくのごとし。

〈三味線が奏でる浮世のリズム。運命はサイコロまかせ。君子のたしなみ、琴・囲碁・書・絵画。芝居と見世物、物見遊山。アウトドアでの娯楽尽し。異国から伝わったカードゲーム。…… 〉

ショップで、君子、クリアファイルを買う。

2019/07/05 morimori, ギャラリー

AUTHOR:admin

『チルチンびと』夏 100号の連載「花に聴く」(花・文 道念邦子、写真 ニック・ヴァンデルギーセン)を、読む。ここに、こういう文章がある。

〈 玄関先に水が打たれていると、それだけでも涼を誘う夏。いけばなも「夏は水をいける」という気持ちも添えて花と器を見立てなければね。と言っても何を、というわけではなく、たとえば広口の器を選んだとすれば、水際から立ち上がる花の姿に相当配慮することになる。そうやって「いける」ことに戸惑う自己自身を水面に映していると、水に流せない幼い日の記憶が呼び戻される。…… 〉

この記事のタイトルは、「夏は来ぬ」である。

………

『チルチンびと』100号は、好評発売中。お早めに、書店へ。

2019/07/03 未分類

AUTHOR:admin

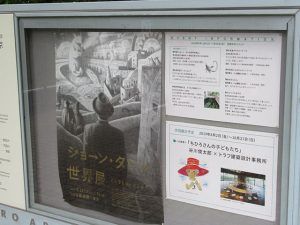

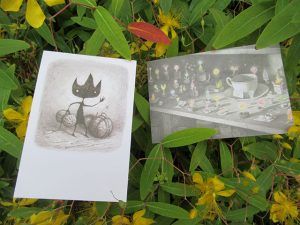

『ショーン・タンの世界展どこでもないどこかへ』(東京 ちひろ美術館、7月28日まで)に行く。

〈…… 彼の作品が持つエキゾチックな魅力や個人的なナーバスさは、どこにルーツを持つのだろう。私にはそれがオーストラリアでもマレーシアでもなく、とても個人的な場所にふと生まれたものに思える。それはたとえば展示室に表現された彼の作業場を思わせる一角、この美術館がかつてそうだったというアトリエに宿った意識のような。〉(『東京新聞』6月21日夕刊・美術評・異質な他者の視点で語る・高山羽根子)

2枚の絵葉書を買って帰る。外は梅雨空。

2019/06/30 morimori, イベント, ギャラリー

AUTHOR:admin

『Modern Woman モダン・ウーマン』展(国立西洋美術館、9月23日まで)に行く。「フィンランド美術を彩った女性芸術家たち」というサブタイトル。なぜ、フィンランドの女性? パンフレットに、こうあります。

〈 19世紀後半から20世紀初頭のフィンランドでは、ロシアからの独立運動、そして1917年に誕生する新しい国家の形成と歩調を合わせて、社会における女性の立場や役割に大変革が起こりました。美術界においても、19世紀半ばに設立されたフィンランドで最初の美術学校は、当時のヨーロッパではめずらしく、創立当初から男女平等の美術教育を奨励しました。この時代の女性たちは、奨学金や留学のチャンスを掴み、国際的な環境で研鑽に励みながら、芸術家としてのキャリアを切り開くことができたのです。 …… 〉

2019/06/28 morimori, イベント, ギャラリー

AUTHOR:admin

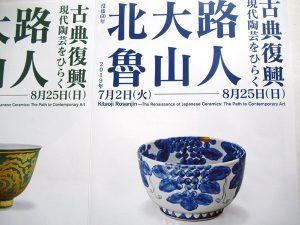

『北大路魯山人』展の案内をいただいた。(7月2日 – 8月25日まで、千葉市美術館で)。魯山人といえば、ついつい思い出すのは、山口瞳さんのエッセイである。たとえば、「魯山人の醤油注ぎ」(文藝別冊『山口瞳』 河出書房新社)。山口さん、子供のときから、魯山人があまり好きではなかった、といいながら、こんなふうに書くのだ。

〈 しかし、私は、だんだんに、実に三十年以上もかかって、この巨人、この大天才( 私はピカソよりも才能があると思っている)を理解するようになった。たとえば、この写真にある醤油注ぎである。日本の巨匠連中は、絶対に、こういうものを造らない( 造れない )。私には陶器はわからないが、醤油注ぎを造る魯山人の心を理解するようになった。愛するようになった。第一に、魯山人の陶器は使いやすいのである。 〉……

展覧会に、醤油注ぎがあるといいな。

2019/06/26 morimori, ギャラリー, 陶芸家

AUTHOR:admin

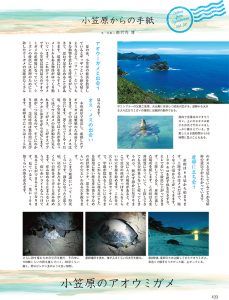

好評発売中の『チルチンびと』100号の 122ページに「小笠原からの手紙」という記事がある。小笠原の研究者たちが、島のいろいろな話題をレポートする連載企画である。今回は「アオウミガメ」。ちょうど6月ころが、産卵の時期だという。写真と文は、新行内 博さん。

今年の春。新行内さんが、ちょっとこちらに用があってと、ひょっこり現れた。パソコンには、たくさんのウミガメの写真。海中での交尾。産卵のため島に来て、適した場所を探す様子。気に入った浜で大きな穴を掘る。そして、産卵。終わって海に帰る。ここまでで、4時間。そして、孵化。子どもたちが、海に向かう。夜の海の写真が美しい。

こんな長いあいだ追いかけるなんて、タイヘンですね、と言うと、「時間があるんですよ」と笑った。島の通勤時間、家から学校までは5分だという。高校で、生物を教えていたが希望して小笠原に赴任した。島と本土を結ぶのは、週1回の船便だけ。「それで疎外感を持つような人は、島を離れるのでしょうが、私はそんなことはありません。赴任して6年、一度も風邪をひきませんし、快適 」と、また笑った。

2019/06/24 morimori, 動物, 書籍

AUTHOR:admin

『クリスチャン・ボルタンスキー』展(国立新美術館、9月2日まで)に行く。〈50年の軌跡 ー 待望の大回顧展 〉のサブタイトル。

その作品は ……………… 咳をする男。なめる男。1951年にクリスチャン・ボルタンスキーが所有していた一組の長靴の粘土による復元の試み。……………… と、つづいていくのである。………………

2019/06/22 morimori, イベント, ギャラリー

AUTHOR:admin

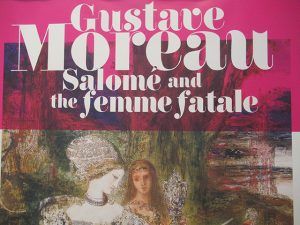

『ギュスターヴ・モロー展』(パナソニック 汐留美術館、6月23日まで)に行く。

〈 サロメと宿命の女たち 〉 のサブタイトル。そして、「パリの宝石箱からこぼれ出た、幻想世界。」「モローが描いた女性、一堂に会する。」というコピー。そして、パンフレットに、こういう文章。

〈…… 神話や聖書に登場する、男性を死へと導くファム・ファタル(宿命の女)としての女性、誘惑され破滅へと導かれる危うい存在としての女性、そしてモローが実生活において愛した母や恋人。展覧会では、彼女たちそれぞれの物語やモローとの関係を紐解いていき、新たな切り口でモロー芸術の創造の原点に迫ります。〉

2019/06/19 morimori, イベント, ギャラリー

AUTHOR:admin

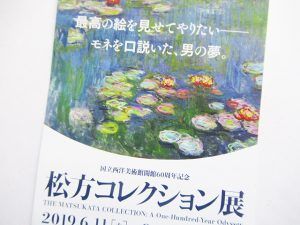

『松方コレクション展』( 上野 国立西洋美術館、9月23日まで) へ行く。

パンフレットには、〈 モネ、ルノワール、ゴッホ…… 流転の傑作、百年の物語 〉 とあり、チケットには、〈 最高の絵を見せてやりたい ー モネを口説いた男の夢。〉とある。

ゴッホ「アルルの寝室」、 モネ「睡蓮」、ルノワール「帽子の女」…… マティス、ゴーガン、ミレイ、マネ、ロダン…… 男の夢をたくさん見る。

2019/06/17 morimori

AUTHOR:admin

『ゆかた 浴衣 YUKATA ー すずしさのデザイン、いまむかし』(泉屋博古館、7月7日まで)に行く。

〈 …… ゆかたは、江戸時代に入浴後のくつろぎ着として着られるようになり、やがて夏の気軽な外出着として定着しました。素材も麻から木綿へと変化する中で、「型染」や「絞り」など染めの技法が発達し、ゆかた独自の「いき」な図案が誕生します。…… 〉という解説がある。

ゆかた美人、江戸時代のゆかた、町方女性のゆかた、人間国宝のゆかた、画家がデザインしたゆかた…… たくさんのテーマのゆかたを見て、思い出すのはこの一句。

浴衣着て少女の乳房高からず 虚子

2019/06/15 morimori, イベント, ギャラリー

AUTHOR:admin