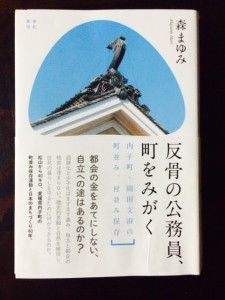

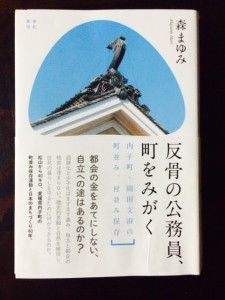

「チルチンびと広場」のオープン前の2011年頭に、『チルチンびと』地域主義工務店の勉強会で、建築家の吉田桂二さんと巡る内子見学ツアーに参加した。伝建地区の復興を手掛けたご本人自らの案内で、私のような素人にもわかりやすく解説してくださるので、木造建築を面白く感じるようになり、以来、出張や旅行のたびに伝建地区が近くにあると聞けば行ってみたりと、自然に意識するようになった。そんなこともあり、帯の「内子町」「町並み村並み保存」というコピーが目に留まって手に取った『反骨の公務員、町をみがく』(森まゆみ著/亜紀書房)。これは内子の町並み保存をゼロから支えてきた一人の公務員、岡田文淑さんへのインタビューで構成された本で、聞き手は地域雑誌「谷中・根津・千駄木」を創刊した森まゆみさん。この方も東京の町屋保存のため尽力してきた人なので、共に闘ってきた者同士、深い尊敬と信頼があればこその本音トークが繰り出され、町づくりに対する本気の言葉が綴られた貴重な記録となっている。

周囲から反対されようが、同僚からの協力を得られなかろうが、住民から理解されなかろうとも、全然あきらめない。ある意味変人の岡田さんだが、誰よりも町と人を愛する熱いハートの持ち主であり、繊細さと大胆さを併せ持つ策士でもあった。地区の住民を一同に会して上から説明するようなことはせず、戸別に丁寧にそれぞれの気持ちを汲みながら町並み保存の説得にあたった。スクラップ・アンド・ビルドの時代に、木造建築が検証もなく冷やかに評価されることに疑問を持ち、壊さないで残すという選択をし、研究した。いまでは地区のシンボルともなっている内子座の復元や建築家・吉田桂二さんに依頼した石畳の宿を拠点とする村並み保存。“公務員=住民のために働くプロフェッショナル”という信念を貫き、自分の時間と身銭を使ってでも、行政と住民とのコミュニケーションがうまくとれる仕組みを考え続けた。

岡田さんは、「これほど幸福な職業はそうそうないよ」と言い、「しかし僕のやったことがいいこととも思っていない。時間とともにさびるんだから」とも言う。40年間、岩をも砕く情熱で仕事に全力を注いできた人の、清々しくリアルな言葉が全編にわたり溢れている。置き去りにされてきた引き算の美意識を、「なりふりかまう」と表現されていたのが印象的だった。

“「ないもの探しより、あるもの自慢」と言ってきた。文化というのはなにか。難しい質問だけど、僕は「なりふりかまう」ことだと思う。隣の家のこと、近隣の住民のことを考えずに、とんでもない大きさや形や色の家に建て直すとか、隣の畑のことを考えずに、農薬や殺虫剤をまくとか。人の眼に自分がどのように写っているか「なりふり」を少し考えてみる必要があるな。(中略)我が村は、「なりふりをかまう」ためには、これからはいらないものを精査して、消していく作業が大事ではないか。あの看板はみっともない、あの道にガソリンスタンドは似合わない、そういって消していくと、もとの美しい町並みと村並みが戻る。”

久しぶりに内子の風景を見に、石畳の宿へ泊まりに行きたくなった。

2014/09/22 takeko, 書籍

AUTHOR:chilchinbito

彼岸花が咲いた。例年より十日も早い。彼岸花だってこの陽気では戸惑っているんだろう。彼岸花が咲くといつも造化の妙に驚く。一つの花が反っくりかえって全体が燃えるような赤になるのは見ていて飽きることがない。福岡の青年が送ってきた白い彼岸花は芽を出さない。いや、待てよ、白のほうは正確に秋分の日になるのを待っているのかもしれない。(山口瞳『年金老人奮戦日記』)

……

こういう山口さんの昔の日記を読んでいたら、彼岸花が見たくなって、小石川植物園に出かけた。入園料400 円。入園券を見て、東京大学大学院理学系研究科附属植物園が、正式名称であることを、知った。入り口で訊くと、門を入ってすぐ左に咲いています、と教えてくれた。

咲いている。咲いている。早い時間なのに、先客(男)二人。カメラを構えている。そのうちのひとりが、「結構、蚊がいますよ」と言った。それを聞いて、少し慌てて、帰った。これが、私の「庭時間」だった。

……

『チルチンびと』81号〈特集・庭時間のある暮らし〉は、好評発売中です。

2014/09/19 morimori, 書籍, 植物

AUTHOR:admin

第1回・吉田桂二賞は、神家昭雄氏の「カイヅカイブキのある家」に、決定。その選考の経緯は『チルチンびと』81号に、掲載されている。この作品のタイトルを初めて見たとき、文学的な匂いがして、なにか短篇小説のタイトルを思わせた。そして、あらためて、カイヅカイブキを辞書で、ひいてみた。……… イブキの一品種。枝がねじれて旋回し、葉はほとんどが鱗皮状。庭木として植栽されるが、ナシの赤星病の中間寄主となるため、ナシ産地では禁忌。(『広辞苑』)とあった。

吉田桂二さんは、講評のなかで、〈貝塚息吹の古木が門前に立つこの家を初めて見た時、入る前なのになつかしい思い出が内部を満たしているに違いないと確信した。〉と、ふれている。

4月25日、賞の第1次選考の日。会場で、吉田さんの姿を、おみかけした。応募作品を見る目は、驚くほど鋭く、この賞にかける想いの強さが、伝わってきた。

…………

『チルチンびと』81号は、特集・庭時間のある暮らし。

吉田桂二賞の受賞作品、受賞のことば、選評など、ごらんいただけます。

2014/09/15 morimori, 建築, 書籍

AUTHOR:admin

福島県の茅葺き民家で暮らす、境野米子さんから、この秋も「フクシマからのたより」が届いた。(『チルチンびと』81号掲載)

……

真っ赤に実ったユスラウメを今年こそと思い、町の測定所に持ち込み、セシウムを測定してもらいました。「検出せず」でした。3年目にして初めてジャムがつくれました。しかし裏山のシイタケ、タラの芽、コゴミ、ウドなどは収穫しませんでした。キノコや山菜はまだまだ線量が高く、茹でずにそのまま天ぷらにしたのでは、セシウムは減らせません。

……

ほかにも、自宅の茅葺き屋根や敷地の除染作業のことなど、尽きない苦労が、ある。しかし、そのなかに、こうも書かれている。

……

庭のあこちには真っ白なホタルブクロや紫紺色のアザミ、青紫色のツユクサ、ホオズキの花が咲き、早朝の草むしりの時には芳しい香りに包まれ、シアワセを感じます。セシウム汚染にもめげず、また汚染作業をも生き延びた草花が愛おしく思えます。

……

原発事故から3年余りがたった。こんなふうに、秋を迎える庭もある、ということを忘れないでいたい。

……

『チルチンびと』81号〈特集・庭時間のある暮らし 〉 は、好評発売中です。

2014/09/13 morimori, 書籍, 植物

AUTHOR:admin

鎌倉山でいつも原稿を書くために使っている家には小さな庭がある。時々植木屋を入れはしているものの、たいていは草茫々である。新春にはあちこちにフキノトウが出る。春にはヨモギが伸び、夏にはあちこちにヒルガオが咲き、秋にはススキが穂を付ける。ドクダミも咲きツユクサもあちこちに花を付ける。まだまだ知らない草花も多い。別に誰かが種を蒔いたわけではなく、何処からともなく出てきたものだ。ぼくはウッドデッキに出てそんな草花を眺めるのが大好きだ。夏の月のきれいな夜には、盆に酒や肴をのせ、草花のゆれるのを目に一人酒をして過ごす。

………

安西水丸さんは、本誌の連載「a day in the life」に、“草茫々の庭が好きだ”というタイトルで、こういう文章を書いた。それは、ちょうど昨年の秋。やはり、庭仕事の特集の号だった。それから、もう、1年が、たった。

…………

『チルチンびと』81号は、特集〈庭時間のある暮らし〉。9月11日 発売です。ベニシアさん、琵琶湖畔の築182年の古民家と庭を訪ねる…… その他、ステキな庭の話題満載です。ぜひ、ごらんください。

2014/09/11 morimori, 書籍

AUTHOR:admin

7月下旬・・・

太鼓の演奏で相馬野馬追に参加してきました

原発の影響で自宅に帰れない地区の方々も

野馬追に参加されていました

とても美しい自然と、とても温かい人たち

しかし、所々で見かける

「除染作業中」のお知らせやノボリ・・・

震災前と何も変わらないように見えて

変わってしまった街に

胸が痛みました

私たちの想像を超えた辛い思いを

経験した現地の方々から

「東京から来てくれてありがとう」

「演奏で元気をもらった」

などの声をいただき

私たちの方が

たくさん元気を頂きました!!

帰りの車の時間の都合もあり

武者行列だけでしたが

見学する時間をもらえました♪

甲冑を着て目の前を歩いていく

福島の方々の姿は

とてもたくましくて

かっこよかったです!!

-

-

2歳だけれど、さすが相馬っ子!支えなしで乗っています!

-

-

ちびっこ武者

-

-

兜や旗も個性があっておもしろい

-

-

甲冑は代々伝わってきているものを使っているとのこと

-

-

タイムスリップしたかのような武者行列

-

-

野馬追会場の前にある馬の象

-

-

メイン会場 人が入る前にちょっとお邪魔しました♪

-

-

野馬追ののぼり

-

-

前日の軍者会 当時の様子を再現です

また、福島の方々にお会いできるのを楽しみにしている

amedio(*^_^*)でした

2014/09/09 amedio, イベント, 音楽

AUTHOR:chilchinbito

やっと行ってきました『あしたのジョー、の時代展』。(練馬区立美術館・9月21日まで)。原画、当時を偲ぶ品品などを見て行くと、力石徹の告別式の展示のところに、きた。その、稽古日程というか、式次第というか、台本というか …… が、ある。その最後は、こんなふうになっている。

「あしたのジョー ッ !」

と一斉に照明器具が客席に向けられて、朝日のように閃き、ロックで「あしたのジョー」が歌われる。

歌 (矢吹ジョー )はマンガの矢吹ジョーそっくりのメイクをしている。

この式の総指揮は、寺山修司だった、という。これとはまったく関係ない、寺山修司の歌を思い出す。 …… 悲しみは一つの果実てのひらの上に熟れつつ手渡しもせず

2014/09/06 morimori, イベント, ギャラリー

AUTHOR:admin

姪の夏休みの宿題は習字で「きぼう」というものだった。よしよし、私がお手本を書いてあげようと筆をとったはいいが、き?ぼ?う… ”き”はどう書くのだっただろう、”ぼ”はこれでよかっただろうか… なんとも情けない話である。”きぼう”ということばが、それぞれ一文字になった途端に混乱してしまった。どうやって”きぼう”とういうことばを私の脳は認識していたのか。

先日、取材のため白山市河内町(旧河内村)にある「おもてなし池田」を訪問した。1日昼と夜、2組限定。野菜メインの身体にやさしい食材を中心としたコース料理を提供してくれるお店。窓の外にはのどかな田園風景が広がる。〆のそばを食べていたころだろうか、目の前の山から猿が2~30ひきほど駆け下りてきた。そば、田んぼ、山、猿、猿、猿… 私の頭の中には”にっぽん”ということばがあった。

※「おもてなし池田」は近日中にコラム「オイシイモノ北陸篇」にて詳しくご紹介いたします。

2014/09/03 vigo, 動物, 食べ物

AUTHOR:admin

日田から博多へは、前回乗りそびれた「ゆふいんの森」で行きたかったのだが、この日は運行しておらず「ゆふ号」で向かった。JR九州のサイトでチケットを取ると1650円とおトクでした。

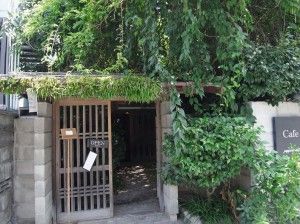

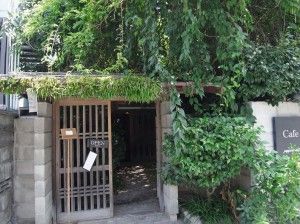

ここで充電をしてきたはずの携帯電話の電源が残り30%になっていることに気付く。しかも手帖に挟んでおいた行きたいお店のリストアップメモをどこかで無くすという痛恨ミスのダブルパンチ。帰りの新幹線まで4時間ぐらいしかなく、充電する暇もないので残りの電池とおぼろげな記憶を頼りに街をうろうろした。まずは、多方面からおすすめされたpapparayrayさんに伺ってみる。木に囲まれた落ち着きのある民家で、落ち着きのある雰囲気。わかりづらい場所にあるのが、また秘密めいていいのです。連休初日のお昼時ということもあってか満席。このあたり、閉まっていたりして寄れなかったけれど気になる店が他にもあり。今度はきちんと予約して、余裕もって来てぶらぶらしよう。

次に向かったのは151E。こちらは九州7県のお茶を集めたお店で、八女茶や知覧茶は知っていたけれど、他県のお茶はあまり知らなかったので面白い。飲み比べ、やってみたくなります。同ビルの2階には福岡宗像産の野菜メニューを中心としたORTO CAFEがある。この辺にはお店が多そう、と思い携帯をふと見ると完全に電池が切れていた・・・とにかく歩く。道の横にあった“Antiques VOILA!”と描かれた看板に呼ばれ空き地の奥の古いアパートに行ってみた。ヨーロッパの古いものでうめつくされた非日常な空間。面白い顔のパペットもいろいろある。奥に可愛い女の子がちょこんと座っていた。「あ、すみません。ちょうどご飯の時間で」とハンチングを被ったご店主が女の子の口にスプーンを運んでいるところ。食事光景までもが店の一部のようで自然だった。

チルチンびと広場の説明をすると、ご近所に面白い店主さんがいます、と地図を描いてくれた。「monoglim」という、こちらもやはりヨーロッパのアンティーク雑貨、玩具、古着やアクセサリーなど珍しいものがいろいろ置いてある。

リレーのようにご店主が「るごろ」をご紹介くださり、また丁寧な地図を描いてお店に電話までしてくれた。さくら荘という古いアパートを改築した店内に、日本の古き良きモノが並ぶ。るごろのご店主は、護国神社蚤の市や、フクオカクラフトマーケットなどものづくりの人々が集まる場を作っている方でもある。福岡に限らず、周辺の面白いことをやっているお店のことも教えてくれたりして、頑張っている小さなお店をそっと支える存在でもあるのだ。

つくづく古道具店主って面白い方ばかりだと思う。古いものを集めて、それがいつしかお店にまでなっていくというのは、ひとつひとつのものに対する思いやストーリーが人よりも強く在るということで、その感受性からすると当然かもしれないけれど。飄々としていながらじつは熱い人、面倒見のいい人が多い。みなさんのあたたかい道案内で本当に助けられました。途中で見つけた「福岡生活道具店」は福岡を中心に九州のいいものを集めたお店。

こちらでもご店主に地図を描いていただき、行きたかった「sirone」までたどり着くことができた。古いマンションの一室で、丁寧な服作りをされている。

このマンションには面白そうな本屋さんもあるそうなのだが、残念ながらこの日はお休み。そして気づけば時間が迫っており、博多にやっとかっと着いて新幹線に飛び乗ったのが出発1分前、ぎりぎりセーフ・・・携帯の電源が切れたおかげでいろいろ危うかったけれど、おかげで新たな発見もたくさんありました。アナログ万歳!と完全に自分のミスを棚に上げて、人々のご親切に頼り切った街歩きでした。

みなさま、お世話になりました。ありがとうございました! (終)

2014/08/30 takeko, 出張

AUTHOR:chilchinbito

〇2日目

ホテルから「河童橋」へ。

「上高地」のランドマーク「河童橋」は、芥川龍之介の小説「河童」の題材として有名な、

梓川に架かるカラマツ製の吊り橋だ。

主峰奥穂高岳(標高3,190m)をはじめとする北アルプス「穂高連峰」が綺麗に見えた。

「河童橋」から「明神池」を目指し、静寂の森を進むと、山の花たちが迎えてくれた。

「梓川」の水は澄んでいて、

岩魚が川面の青緑色の藻の中を、行ったり来たりして涼しげだ。

しばらくそのまま進んだが、途中から悪天候になり、

「明神池」までの道のりを断念することに。

帰路、小梨平辺りから見る穂高連峰は、「河童橋」から観るよりも、ぐっと近くに感じ、

それが見れただけでもよかったな、と思った。

〇3日目

朝食前にホテル周辺を軽く散策してチェックアウト。

山の朝の空気は格別だ。

1日目にも昼食をいただいた、稲核ダムのそばにある「そば処 徳心」を再訪。

地場に根ざした食材がうれしい。

山の水で締めた手打ちそば、馬刺し、岩魚の塩焼き、野沢菜のおやきを満喫した。

松本ICに出る途中、「梓川」の清流沿いの「竜島温泉」に立ち寄る。

露天は木枠でこじんまりとしているが、100%源泉掛け流し。

無色透明ながら、とろりとして軟らかいお湯だった。

紅葉の時期にもぜひ「上高地」を訪れてみたい。

2014/08/27 kuro, 未分類

AUTHOR:chilchinbito