秋と一緒に

秋と一緒に、どんぐりが家にたくさんやってきました。

子供ってどうしてこんなにもどんぐりが好きなのでしょうか??

今回で2回目ですが、預け先の保育ママでの散歩で、たくさん拾ってきたとか。

最初は白い虫さんがどんぐりから出てきました。

調べてみると、ゾウムシの仲間たちらしいのです。

レンジでチンしたり、熱湯でゆでたり、一週間冷凍したりと処理をしないと、白い虫さん達がわんさか出てくるらしいのです。知らなかった。。。

さて、今回はレンジで処理でもしようかな? と思ったら、うちの息子、どんぐりを家の色々な場所にすでに隠してしまいました。

息子はイースター・バニーか? 私は隠された卵を探すように、虫さん達が出てくる前にどんぐりを探さなければならなくなりました。

秋の実りのお弁当

「彩工房 暮らしと住まいのセミナー」の第10回は、今年2月のお出汁の料理教室が大好評だったRelishの森かおるさんを再び講師に迎えての会。前回のレッスンは、受けたその日から食生活が変わってくるような、即日実践、簡単だけれど中身が濃い内容だったので、今回もとても楽しみにしていました。

今回は「秋の実りのお弁当」というテーマで、二種類のおにぎりと、サンマ、サツマイモ、レンコンといった秋の食材の豊かな味わいを生かした、美味しくてほっとするお弁当レシピを教えていただきました。

知っているようで意外と自己流、固すぎたり、柔らかすぎて崩れやすかったり、いびつな形になってしまうおにぎりの上手な握り方、サンマの三枚おろしのやり方や、色々な食べ方、添加物たっぷりのインスタントではなく、水筒で運ぶ時間を利用して出汁をとり、味噌と具をいれたタッパーでつくる本格味噌汁。今回も、今日からすぐ、しかもずっと続けて実践したくなるような料理のコツの数々が繰り出されます。「鮭の身ほぐすときね、そんなに神経質に骨とらんでええよ。子供が自分で、あ、骨があるって口から出せるということを覚えることも大切なんよ」「この昆布と削り節にお湯注いで出た出汁を飲むだけでも、なんかね、ほっとするんよね。何よりのサプリメントやね」・・・一言一言が目から鱗。明るく元気に面白く!の森さん節と、参加者の皆さんの協力的なムードのおかげで、台風直撃間近の連休初日にもかかわらず終始和気藹々と賑やかで、笑顔の絶えない会になりました。

むりやり色とりどりにしなくても、本当にしみじみ美味しく、滋味溢れるお弁当。こんなごはんが、ずっと食べ続けられたら幸せだなあと思います。ごちそうさまでした。

しょうぶ学園の作品たち

上野駅公園口の前の道は、楽しそうに歩く人が多い。そんなふうに歩いて、東京都美術館へ行った。「楽園としての芸術」展。アトリエ・エレマン・プレザン(三重・東京)と、しょうぶ学園(鹿児島」で制作された作品を見る。作者はダウン症などの障がいがある、という。この、しょうぶ学園については、『チルチンびと』増刊『コミュニティ建築』(1913年11月)に、詳しく書かれている。その、一節。

しょうぶ学園統括施設長の福森伸さんは、入居者が縫っていた布地の縫い目が不揃いに縮んでボールのようになっているのを見て「美しい」と感じた。木工を担当している入居者が、ひたむきにただ彫りつづけた木を見て「素敵だ」と思った。そして、「彼らがやろうとしていることを、ひたすらそのまま受け入れることが、しょうぶ学園の求めるべき姿なのではないかと思ったんです」と語っている。(知的障がい者支援施設が、地域に開いた)

絵画、刺繍された服、木の器 …… その色、形、質感、柄、不揃いな縫い目、彫りつづけた木 …… たくさんの作品を見ながら、福森さんの言葉が、ダブってくる。10月8日。展覧会の最終日に間に合って、よかった。

皆既月食20141008

わくわくしながら秋の夜空を眺めた。

皆既月食で赤銅色に染まった月を「ブラッドムーン(Blood moon)」というそうだ。

雲のすき間から、なんとか、そのブラッドムーンを観ることができた。

ぽっかり浮かんでいるようで、想像していたよりも、ひっそりと控えめだった。

月を上手に写真におさめることができなかった。

ブラッドムーンはこんな感じの色だった。

アラーキー燃ゆ

JR・西荻窪駅北口のバス通りを歩いていたら、顔見知りのアンティーク・ショップの人たちが、集まって、話している。なにごとかと思ったら、10月11日・12日の「ドンと行こうぜ ホンダラ大作戦 !」の打ち合わせだった。その大作戦とは、 西荻ドンと市 (骨董市) / 西荻一箱古本市 / 特別企画 ・アラーキーの書 展 (この展示は11月9日まで)である。

「ちょっと寄ってくださいよ」と言われて、入った店では、アラーキー書 展の準備中。書の数多く、全部あわせて、古道具、カフェ、書店など、12の店で、展示するという。西荻燃ゆ。アラーキー燃ゆ。

「ホンダラ大作戦」の第一回。今年の1月、開催当日は、大雪になった。西荻窪駅まで行ってみると、世話人の一人、伊勢屋美術のご主人、猪鼻さんに会った。「あいにくの大雪で」と、私は、言った。こういう場合、まったく、とハラをたてるか、グチをこぼすか、がフツー だろう。しかし、猪鼻さんは、違った。「試練ですよ。なにごとも、試練ですよ」と言った。私は、感動した。

この週末は、台風の予報。どうか、どこかへ逸れてくれ。

ハチミツとミツバチのはなし

ご近所にできたばかりのAu Bon Miel(オボンミエル)さんは、薄い檸檬色から焦茶色までのグラデーションカラーで日本や西洋のハチミツがずらりと並ぶ、小さいながらも充実の蜂蜜専門店。どれも試食もさせてもらえて、とくにニホンミツバチが集めた、香り豊かで濃厚だけど後味スッキリの国産ハチミツは、身体が目覚めるような美味しさ。ご店主は、養蜂家でもありミツバチのこと、ハチミツのこと、聞くと詳しくもらえる。はやくもミツバチを愛する人々が集まる場所となっている。中京区役所の屋上庭園でニホンミツバチを飼っていることもここで教わり、区のホームページでタイミングよく採蜜見学会参加者を募集していたので、行ってきました。

緑豊かな印象の京都でも中京区は緑が少なく、町の緑化推進のためにも区役所の屋上庭園にニホンミツバチの巣箱を設置して、区民ボランティア「京・みつばちの会」を中心としたメンバーがさまざまな蜜源となる植物を育て、ミツバチを飼育しているという。

この会の呼び掛けで、周辺のお店や学校、なんと二条城でも養蜂が始まった。ミツバチは一度刺すと死ぬと言われていて、命がけなので、めったなことでは刺さない。なかでもニホンミツバチは性質が穏やからしい。だから個人宅でもスペースがあれば飼うことができるし、実際飼っている人が増えて、養蜂の輪は広がりつつあるとのこと。だけど黒いものや不審な動きをするものには警戒心を抱いて刺すこともある。顏周りに飛んで来ても、振り払ったりきょろきょろ動きを追ったりせずにそっと見守るべし。実際、ニホンミツバチは小さくてまるっこくて可愛らしく、ブンブン近くに寄ってきても怖くない。

重箱式と呼ばれる巣箱を引き出すと、金色の蜜が詰まった巣が現れた。採れたてのハチミツを巣ごと試食させてもらう。濃厚で、ほのかな酸味と豊かな甘みが広がる・・・やはり採れたてはとびきり美味しい。一匹のミツバチが一生かけて集めるハチミツは、小さなスプーン一杯分だそうだ。貴重なミツバチの命の源を横取りしていると思うと、申し訳ないが心してありがたくいただきました。最後に、蜜源となる植物の苗も参加者全員に配られた。ミツバチとの共生の小さな一歩が踏み出せそうで、とてもいいイベントだった。

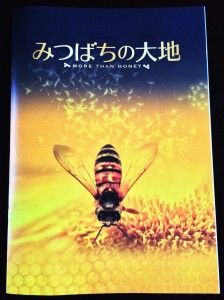

少し前に、これもAu Bon Mielさんで教わった映画「みつばちの大地」 を観た。最新の技術を用いて、飛行の様子、巣箱の中、交尾や誕生の瞬間、病源に侵されていく姿までも、等身大で映し出す映像には驚きの連続!太古から受粉という仕事を通じて、地球上のあらゆる生物の命を繋いできたミツバチの「超個人」な生き様には、感動しかない。

映画では、経済最優先でもはや養蜂家というより殺蜂家と呼びたくなるような乱暴なやり方でハチミツの量産をしているアメリカの養蜂家、毛沢東の時代に穀物を食べる雀を大量殺戮した結果昆虫が増え、あげくに大量の殺虫剤をまいてミツバチが全滅したので人間が手で受粉をしている中国の農家、昔ながらの在来種を愛し共生していこうとするスイスの養蜂家、ミツバチの未来を守ろうと懸命な努力を重ねるオーストラリアの研究家たちといった、ミツバチをとりまく人間たちの様子も追っていて、監督はこの映画を撮るために地球を4周半したという。

奇跡みたいに美しい映像に説教臭さはまるでなく、ただただ初めて知ることの連続で目からウロコをボロボロ落とすばかりだったが、ミツバチの大量死のさまざまな要因には、どれも少なからず人間の営みが影響していると思い知らされた。観ているうちに気持ちがどんどんミツバチ寄りになっていき、人間の傲慢さや横暴さに痛いほど気づかされ、もっと謙虚になって出来ることを考えようと思わずにはいられなかった。

田中敏溥さんの快気と出版を祝う会

9月26日。逸ノ城が、横綱・鶴竜を破った日。巨人が、36回目の優勝を決めた日。東京に、夏が戻ってきたような暑さの日。「田中敏溥さんの快気と出版を祝う会」が、神田の學士会館で開かれた。挨拶に立った田中さんは、“ 快気 ” を語った。

……

「昨年の夏、町の健康診断に行って病状を話したら、すぐ、大きな病院を紹介されました。それが、7月31日。それから、検査、検査、検査、入院、手術……

「昨年の夏、町の健康診断に行って病状を話したら、すぐ、大きな病院を紹介されました。それが、7月31日。それから、検査、検査、検査、入院、手術……

11月2日まで、入院。胃と食道をとりました。あまり食べられないので、15キロ痩せて。カッコイイって、さっきもいわれましたけどね。体重と身長の関係は、ファッションモデルなみらしい。医者にいわれて、毎朝、7000歩以上、歩きます。雪の日も、台風の日も。カッパを着て歩く。昔はヒドイ生活でしたが、健康になりつつあります。ご心配おかけしました。ありがとうございました」。そして、写真集『田中敏溥・建築家の心象風景』にふれ、「本が売れ残ると、出版社のダメージになるから、みなさん、よろしく」と、心くばり。

……

集まった人たちが、みんなそれぞれ、胸に暖かいやさしい気持ちを、抱えているような、そんな気がする、いい会だった。田中さん、おめでとうございます。

………

写真集『田中敏溥・建築家の心象風景 2』は、風土社刊。10月上旬発売です。お楽しみに。