東京アート アンティーク 2017

「数寄です、美術の街」というコピーがついた、この催し。4月14日、15日に、

日本橋の壺中居から、歩きはじめる。表通りは変わったが、

骨董を扱う店はしっかり残っている。そういえば、

京橋生まれ、京橋育ちの北原照久さんが、

「数寄です、美術の街」というコピーがついた、この催し。4月14日、15日に、

日本橋の壺中居から、歩きはじめる。表通りは変わったが、

骨董を扱う店はしっかり残っている。そういえば、

京橋生まれ、京橋育ちの北原照久さんが、

もういちど、見ておきたいと思って「花森安治の仕事」

……

雑誌作りというのは、どんなに大量生産時代で、情報産業時代で、

だから、編集者は、もっとも正しい意味で〈職人 アルチザン〉的な才能を要求される、そうもおもっています。〉

……

展覧会は、4月9日で終了です。

4月6日。お茶の水小学校の入学式。人気のうどん店「丸香」

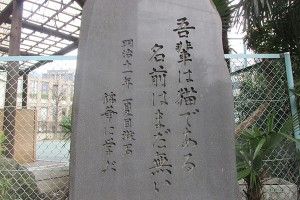

門の横の石碑に ……

吾輩は猫である

名前はまだ無い

明治十一年 夏目漱石

錦華に学ぶ

……の文字。

今年は、漱石の生誕150年、没後100年にあたる、という。

「セツ・モードセミナー 閉校を見送る展覧会」に行った。地下鉄を、四谷三丁目で降りて、

100人100点の絵をみていると、『大人の女が美しい』(

〈セツ流の生き方を妥協することなく本当に徹底したのは、

………

この “ チルチンびと広場 ”では、セツ卒業生の方々の「私のセツ物語」を連載中です。

4月1日。小雨。寒い。本郷の弥生美術館へ行く。「生誕100年 長沢節展」である。(6月25日まで)。入口で、

そして、いくつもの画をたのしんだ。

その帰り、となりのカフェ・港やへ。

………

この「チルチンびと広場」でも、セツで学んだみなさんが、“ 私のセツ物語”と題して、想い出をつづっています。コチラから、

「住宅デインの目利きになる」には、どうしたらいいか。

建築家・松本直子さんのレッスンが、わかりやすく、楽しい。(『

1 “リビング・ダイニング” は切り離す

2 軒の下は特等席

3 キッチンづくりは、わがままに

………

そして、

10 惚れ惚れする天井に

まで、それぞれ、実例タップリに、教えてくれる。

このほか、

日本人が捨てきれなかった暮らしに美が宿る・松本直子 / 美しいリビングのための建具デザイン / 日本建築モダン化の系譜・三浦清史 / 吉田五十八「よい家」の極意 / 事例・伝統の日本美と西欧の暮らしが重なる家、

………

『チルチンびと』91号は、特集・金沢 ― ひと・まち・住まい。特集・住宅デザインの目利きになる ― 建築家・松本直子さんに訊く美のポイント。好評発売中 !

もし、あなたが、この表紙に魅かれ、おや、金沢のどこだろう、

「ここに『山鬼文庫』あり 」というタイトルで、

山鬼文庫は、約2万5,000冊の蔵書をもつ私設図書館であり、

……

そして、中森さんの文章の最後は、こう終わっている。

ふと見るとカワセミが浅野川に突進して鮮やかな青を見せています

……

『チルチンびと』91 春号 〈特集・金沢 − このまちに生きる12人の女性たち〉 。 〈特集・住宅デザインの目利きになる − 建築家・松本直子さんに訊く美のポイント〉 は、3月11日発売です。

3月9日。快晴だが、風がつめたい。

そんな日の午後、「チルチンびと住宅建築賞」贈呈式が、

ここからが、さらに盛り上がる。なにしろ、受章者は、九州、

「いいシゲキをもらいました」と、受章者も、審査員も語る、

………

第5回「チルチンびと住宅建築賞」の受章者、受賞作品、

『チルチンびと』春号。〈特集・金沢 ーこのまちに生きる12人の女性たち〉にちなんで、

………

S さん ぼくは、モロ金沢。『金沢の不思議』(村松友視・中公文庫)。

〈ボラ待ち櫓の、生き物とも物体とも、

U さん 私は、三島由紀夫『美しい星』(新潮文庫)。

〈北の国の空気の澄明、

いいでしょう。また、こういう文章も。

〈金沢はまた星の町であった。四季を通じて空気は澄明で、

ー しかし、まだまだ、挙げたい作品は数多く、

………

『チルチンびと』春号は、3月11日発売です。お楽しみに。

『チルチンびと』春号。特集 〈金沢 ― このまちに生きる12人の女性たち〉にちなんで、ビブリオバトル ・ 金沢篇。

………

C さん この間のこのブログにも出てしまっているんですが『加賀金沢 故郷を辞す』(室生犀星・講談社文芸文庫)。このなかの「

〈つまり、私の文章の中にも、

そして、こうつづくのです。

〈もう一つ言えば私の文章の辿々しいところは、

B さん 私は、若者の鬱屈を描いた 、中野重治 『歌のわかれ』から(『村の家 おじさんの話 歌のわかれ』講談社文芸文庫)。

〈金沢という町は片口安吉にとって一種不可思議な町だった。

………

『チルチンびと』春号は、3月11日発売です。お楽しみに。