住宅デザインの目利きになろう !松本直子

「住宅デインの目利きになる」には、どうしたらいいか。

建築家・松本直子さんのレッスンが、わかりやすく、楽しい。(『

1 “リビング・ダイニング” は切り離す

2 軒の下は特等席

3 キッチンづくりは、わがままに

………

そして、

10 惚れ惚れする天井に

まで、それぞれ、実例タップリに、教えてくれる。

このほか、

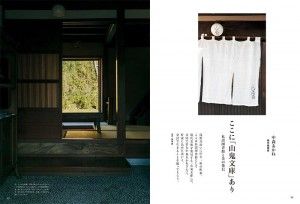

日本人が捨てきれなかった暮らしに美が宿る・松本直子 / 美しいリビングのための建具デザイン / 日本建築モダン化の系譜・三浦清史 / 吉田五十八「よい家」の極意 / 事例・伝統の日本美と西欧の暮らしが重なる家、

………

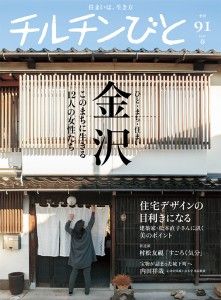

『チルチンびと』91号は、特集・金沢 ― ひと・まち・住まい。特集・住宅デザインの目利きになる ― 建築家・松本直子さんに訊く美のポイント。好評発売中 !