檻褸は年寄り、新しい糸が若者。

10月11日(日)に新潟県 ノモトホームズ 株式会社 野本建設さん・家造【iezo】株式会社 加藤組さんが主宰する『チルチンびとマーケット 新潟』が開催されました。

入り口には、おーきな ちくちくこいのぼり。にいがた「銀花」の池さんはこのこいのぼりを飾りたくて『チルチンびとマーケット』に参加したそうです。そんな池さんの「ちくちく体験」に参加。

「檻褸は年寄り、新しい糸が若者。そんなふうに交じり合えるのが楽しいのよね。それから、上手になんかできなくっていいんだから。思うがままにやりなさい。」そんな話をしながら、30分ほどでコースターが完成。久しぶりに時を忘れて集中できたような..。

今回は雨が降ったりやんだりの天候でしたが、たくさんの方が来てくださり良い一日となりました。出店者の方々もいろいろとご協力くださりありがとうございました。

トーマスくん、お待たせ

「きかんしゃトーマスとなかまたち」展へ、やっと行く。(10月12日まで、東京都現代美術館)

7月からひらかれていたのは、知っていたけれど、夏休みは子どもたちで人気だろうし、それに、あの猛暑、豪雨。とうとう、会期の終わりに近づいてしまったというわけさ。

トーマスくんの生みの親、ウィルバート・オードリーは、イギリス、ハンプシャー州で誕生。幼いとき、町を走る鉄道を眺め、夜は汽笛を聞きながら、機関車が人間と同じように感情をもっていると思った、それがのちの絵本につながった。自分の子が病気になったとき、お話を聞かせたのが、トーマスくんの始まりだと、会場内の解説にあった。

今日も、小さな子どもづれが多く、みんな、原画をみたり、走る機関車に乗ったり、楽しそうだったよ。

「伊豆の長八」展へ

「伊豆の長八」展が、武蔵野市立吉祥寺美術館で、ひらかれている。(10月18日まで) 長八の鏝絵、漆喰細工、塑像などを眺めていると、作品の深い奥行きに引き込まれる。小林澄夫さんの『左官礼讃』(石風社)の、こんな文章を以前に読んだせいだろうか。

〈長八に代表される自由闊達な職人達が、市井の堂や祠に、町屋の土蔵や銭湯に、民家の戸袋や客間に漆喰絵をえがくことの出来た時代、それは職人の誇りであるとともにそれらの絵で飾られた建築の場を提供した民衆の誇りでもあった。それらの漆喰絵には、画題はなんにあれ、市井の庶民の哀感が伝説となり、物語となって塗りこめられて、建物とともに民衆に語りつがれたのではなかったか?〉

入場料 100円は、安かった。

スーパームーン20150928

9月28日(月)夜空にはスーパームーンが。

今年は中秋の名月に続き、2日連続、夜空を眺めた。

スーパームーンとは、月が最も地球に接近した状態の、

新月か満月のこと。

雲の間から、迫力ある大きな月を見ることができた。

写真左にうっすらと写っているのはDOCOMOタワー。

いつの間にか蝉の声から鈴虫やコオロギの声に変わり、

すっかり秋らしくなった。

和綿の糸紡ぎ体験に行ってきました

MOTTAINAIクラフトあまたさんで開催された、愛知県の岡崎から『本気布(マジギレ)』というブランド名でオーガニックコットンの製品を作られている稲垣さんを招いての「むかし布の地産地消 〜オーガニックコットンとガラ紡体験〜」に行ってきました。

まずは和綿の種取りから。しっかりと綿に守られた種を採り出すのはなかなかに至難の業。採り出せたと思っても綿のもしゃもしゃがびっしりと種の周りにくっついている。

これを、骨董屋さんで見つけたという江戸期の綿切りロクロで挟んでくるりとまわすと気持ちいいようにぽろぽろ綿と種が分かれます。

種のほうは来年の5月に植えるのだそうで置いておいて、綿のほうを手でほぐすのですが、ほぐれているのか単にちぎれそうなのかわからない状態に。そこで使うのがタコ糸と棒で作った弓。

これで綿をはじくとあら不思議。どんどん綿がほぐれてフワフワになります。最後にフワフワと広がった綿を折り畳んでクルクル丸めて手のひらサイズにし、縒りながら引っ張って糸を繰り出して行きます。縒りの力で下のフワフワな綿がどんどん引っ張られて糸が出来ていくはずなのですが、凸凹になったり途中で切れたり、これも散々なことに。ガラ紡という道具を使って糸にしていきます。

ガラ紡は、臥雲辰致という明治初期の発明家が作った糸紡ぎ道具で筒状のいれものに綿を詰めて立て、その円筒を回転させながら綿を引き出していくというもの。何本もの糸巻が同時にできて飛躍的に早い!これ作った人、天才!と思ったら、第一回の内国勧業博覧会で1万4千点余りの中から見事金賞を受賞したものだそう。この道具を博覧会で見た多くの人が技術を持ち帰って自分たちで作り、東海地方でかなり盛んになり、トヨタの前身「豊田紡績」が生まれたそうです。高度成長期に伴い自動車に分野へ進出し、現在のような世界的企業となったトヨタのルーツは、綿から始まっていたのでした。

稲垣さんは、手で種とりから糸紡ぎの体験をしてもらうのは、これだけの手間と時間がかかるということを感じて欲しいから、とおっしゃいます。イギリスの綿花需要からアメリカの南部プランテーションが生まれ奴隷制度が始まり、大規模な綿畑では収穫を早めるために空から枯葉剤を散布しこれが後にベトナム戦争にも使われました。この大地を汚し、人を傷つける綿の大量生産へのアンチテーゼとしてオーガニックコットンに立ち返ろうという活動が生まれ、稲垣さんもそれまでやってきた繊維の仕事をすべてオーガニックコットンを広めるスタイルに切り替えたそうです。稲垣さんはお店は持たず、WEBshopと各地でのワークショップや出店で活動をされています。衣服は毎日着るものなのに食べ物ほど意識されていないような気がする、という言葉に、参加者の皆さんも大きく頷いていました。

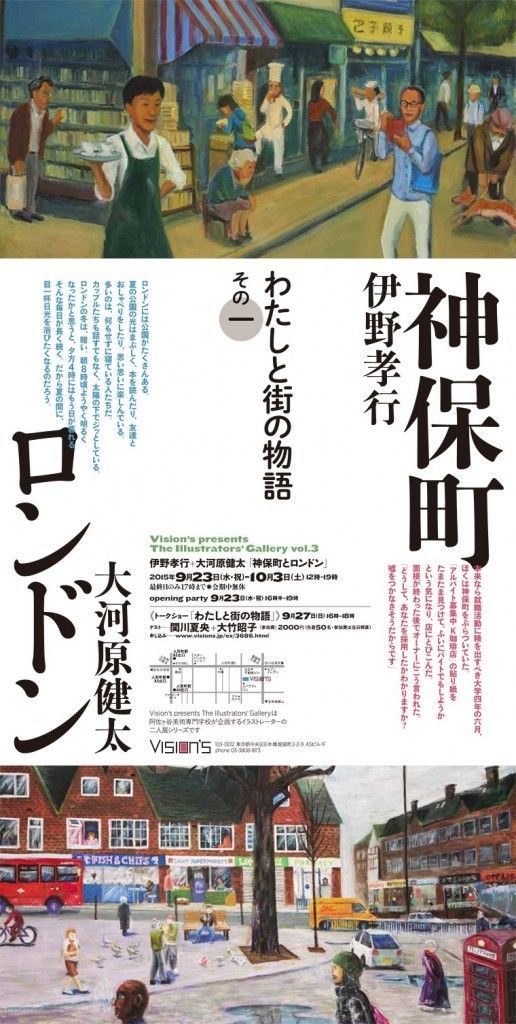

伊野孝行さん

イラストレーターの伊野孝行さんに、初めて会ったとき、彼はセツ・モードセミナーの生徒だった。ある日、セツの展覧会に行くと、まわりの絵とは違う雰囲気の絵があった。サムライが描かれていた。それが、伊野さんの作品だった。紹介されて、話をした。「ぼくはアルバイトで、神保町のKという喫茶店でコーヒーを淹れています」と、その店のチラシをくれた。

今年の彼岸花

昨年も同じ頃、小石川植物園に、彼岸花を見にきている。

植物学者の牧野富太郎さんは、この花について、書いている。

〈さてこのヒガンバナが花咲く深秋の季節に、野辺、山辺、路の辺、河の畔りの土堤、山畑の縁などを見渡すと、いたるところに群集し、高く茎を立て並びアノ赫灼(かくしゃく)たる真紅の花を咲かせて、そこかしこを装飾している光景は、誰の眼にも気がつかぬはずがない。そしてその群をなして咲き誇っているところ、まるで火事でも起こったようだ。〉(『植物一日一題』ちくま学芸文庫)。

ただいま、撮影中 !

昼に、神田小川町の「漢陽楼」に行った。靖国通りから三井住友銀行の脇の坂を上がる途中の左。周恩来が若い時分によく来た、肉団子スープが好物だった、という伝説の店、あそこです。中に入ると、いつもとフンイキが違う。何人かが、つっ立っている。そのうちのTシャツGパンスニーカー姿の女性が、「NHKです。申し訳けありません。番組の撮影中ですが、写るのはイヤですか?」と上の写真の紙を差し出した。「イヤです」。店の端のテーブルに案内された。そのテーブルの、なおかつ、端に寄って坐った。誰かが、インタビューを受けているらしい声が聞こえる。落ち着かないまま、食べ終えて外へ出る。10月12日夜の放送らしい。もし、ごらんになって「上海風卵焼き」を食べている人間が映ったら、それは、私です。

久しぶり、京橋・明治屋

「京橋・明治屋ビル再開」のニュースを新聞で見つけた。

このビルは、1938年に誕生した。2009年に中央区の文化財に指定。大型再開発地区に入ったが、ビルの外観を保存して耐震補強工事を終え、再開されるという。9月16日からは、地階のカフェテリアも始まる、と書いてある。勤め先が近かったこともあり、以前の地階のレストランには、1000 回以上、通っている。ハンバーグステーキ、チキンライス、ワカサギのフライ、チキンカレー。チキンカレーは、大きいままの鶏肉で、おいしかった。ちょっとクラシックな、大人びた雰囲気の店で、なかなかよかった。…… などと思い出しながら、地下鉄・京橋駅から地上に上がると、薄茶色の外観はそのままだ。久しぶり。お変わりなく。