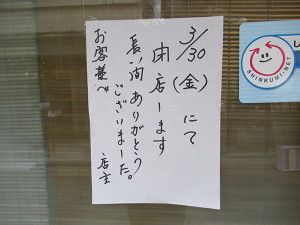

神保町のちょっと路地を入ったところ。日本料理「きよし」に、貼り紙。

3月30日(金)にて

閉店します

長い間 ありがとう

ございました。

お客様へ 店主

この間、「いもや」の閉店をお知らせしたばかり、だというのに。3月は、別れの時だといっても、つづきすぎる。少し離れた通りは、花見の客で賑わっている、というのに。

ゆく春や箸ですくひし酒の塵 久保田万太郎

あの、ステーキのような、鮭の塩焼き、わすれませぬ。

2018/03/29 morimori, 食べ物

AUTHOR:admin

まだ、11時過ぎ。お昼には間があるというのに、水道橋から神保町へ向かう通りの右側の、この行列はなんだ。右は天丼「いもや」から始まって路地を折れ曲がって約40人。年齢層もさまざま。左の列は「ランチ焼肉食べ放題 950円」の店からつづいて約80人。若者、学生風がほとんどだ。

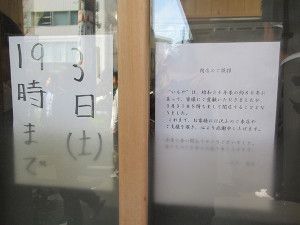

いもやのガラス戸に貼り紙がある。

閉店のご挨拶

“ いもや ” は昭和34年来の約60年に亘って、皆様にご愛顧ただきましたが、3月31日を持ちまして閉店することになりました。

これまでお客様には沢山のご来店やご支援を頂き心より感謝申し上げます。本当に長い間ありがとうございました。皆さまのご多幸をお祈り申し上げます。 いもや 店主

その横に

31日(土)19時まで

の文字。哀し。

2018/03/27 morimori, 食べ物

AUTHOR:admin

ラジオを聴いていたら、卒業式シーズンの話題になっていて、あおげばとうとし わが師の恩 が流れた。その歌について語る人の発音が、どうしても、和菓子の恩、と聞こえてしまった。

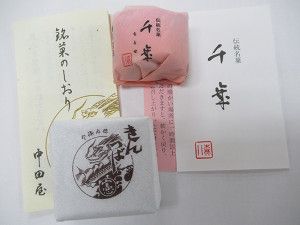

金沢のお菓子を、またいただいた。千草ときんつばである。森八と中田屋というお店の名前も、食べ心地のよさも、すっかり覚えてしまった。

『加賀金沢 故郷を辞す』(室生犀星・講談社文芸文庫)に、

雨の降る日は植木屋も休んで来ないし、どこの友人にも知らしてないから、終日客なく振り込められる感じが深い。炉に茶を煮て金沢の菓子を賞味するのもこういう時であるが、菓子は昔から製造が老舗に伝統されていて、材料の正真なことは無比であろう。…… と、書かれている。

二つとも賞味した。ごちそうさまでした。

2018/03/23 morimori, 食べ物

AUTHOR:admin

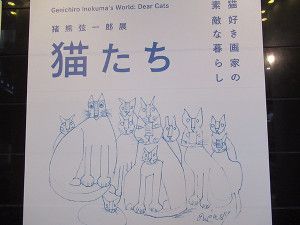

『猪熊弦一郎展 猫たち』が、はじまった。(Bunkamura ザ・ミュージアム、4月18日まで)

『猪熊弦一郎 猫画集 ねこたち』(リトルモア)に、こういう文章がある。

〈猫は性質が人間でいえば女性の様なもので、何を心で思って居るか、表情の中に露骨に現わさないから一見いじ悪い動物に見える事があるが、長く見て居ると精一杯の表現はして居るが犬の様に直接的でない為に、仲々むつかしく、解りにくいだけである。それだけ犬よりもデリカシーを持って居るし、強くも感じる。〉

展覧会初日、たくさんのかわいらしい猫の絵に見入る、猫好きの女性たち。何を心で思って居るか、解らない。

2018/03/21 morimori, イベント, 書籍

AUTHOR:admin

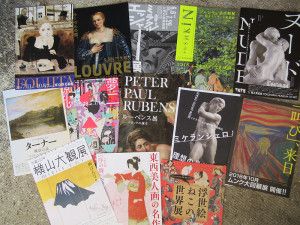

まだまだ 、春ははじまったばかり。お楽しみは、これからですよと、何枚もの美術展のパンフレットをいただいた。以下、順不同です。

………

「没後50年 藤田嗣治展」(7月31日~10月8日、東京都美術館。)/「LOUVRE ルーヴル美術館展」(5月30日~9月3日.国立新美術館)。/「 ミラクル エッシャー展」(6月6日~7月29日、上野の森美術館)。 / 「プーシキン美術館展 ー 旅するフランス風景画」(4月14日~7月8日、東京都美術館)。/ 「ヌード NUDE 」(3月24日~6月24日、横浜美術館)。 / 「ターナー 風景の詩」(4月24日~7月1日、損保ジャパン日本興亜美術館)。 / 「夢二繚乱」(5月19日~7月1日、東京ステーションギャラリー)/「PETER PAUL RUBENS ルーベンス展 ーバロックの誕生」(10月16日~1月20日、国立西洋美術館)。/ 「ミケランジェロと理想の身体」(6月19日~9月24日、国立西洋美術館)。/「ムンク大回顧展」(10月27日~1月20日、東京都美術館)。/「生誕150年 横山大観展」(4月13日~5月27日、東京国立近代美術館)。/「上村松園《序の舞》への系譜」(3月31日~5月6日、東京藝術大学大学美術館)。/「浮世絵 ねこの世界展」(4月6日~5月13日、八王子市夢美術館)

………

まだまだ、あります、とのこと。楽しみですね。

2018/03/15 morimori, イベント

AUTHOR:admin

まだ、さくらには少し間があるというのに、上野の人出は満開だ。カフェは満員、レストランに行ったら、入口の傍の椅子に、待機組20人。

『プラド美術館展 ー ベラスケスと絵画の栄光』(国立西洋美術館、5月27日まで)に行く。「ベラスケス7点が一挙来日、これは事件です。」という謳い文句だ。人の流れは、さらに美術館の先の方へとつづいていて、そこに、「シャンシャンの観覧整理券 配布終了」の立札を持つ人。これも、事件ですよ。

しかし、やがて、

咲きすぎてしまひしさくらばかりかな 久保田万太郎

という季節がくるのである。

2018/03/13 morimori, イベント

AUTHOR:admin

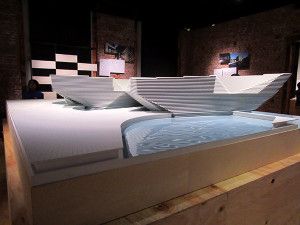

「くまのもの ー 隈研吾とささやく物質、かたる物質」展が、始まった。(東京ステーションギャラリー。5月6日まで)

竹。木。紙。土。石。瓦。金属。樹脂。ガラス。膜・繊維 …… と、展示は進んでいく。この展覧会にちなんだカタログにある、隈研吾さんの「物質にかえろう」という文章に、こうあった。

〈コンクリートの大洪水の結果、20世紀の建築は、かつてないほどに、退屈で貧しいものになった。建築をもう一度、楽しくてやりがいのある仕事に変えようというのが、今回の趣旨である。コンクリートを一旦忘れれば、否が応でも考えなければならず、さぼっているわけにはいかなくなる。〉

2018/03/11 morimori, staff, イベント, ギャラリー, 建築

AUTHOR:admin