5月の土曜日、友人に誘われて初夏の陽気に品川にある原美術館を訪れた。「サイ トゥオンブリー:紙の作品、50年の軌跡」の初日だ。日本での個展は初めてで、今回81点の紙に描いた作品を観ることができた。

作品タイトルの半数以上が「無題」で、鉛筆、色鉛筆、ボールペン、アクリル絵の具、オイルスティックなどでチョークボードをひっかいたようなものや、コラージュ、暗号のような表記や数字の羅列などが独特のカリグラフィー作品、絵画作品だ。難しいことはぬきにして、緊張感と解放感をいったりきたりしながら、原美術館の空間も一緒にたのしんだ。原美術館を訪れるのは10年ぶり位なので、常設展がとても懐かしく感じた。1938年施工の原美術館は重厚で内装も、お庭もとてもすてきだ。

サイ トゥオンブリー(Cy Twombly、1928-2011)はアメリカ合衆国バージニア州出身の画家、彫刻家で、1979年にニューヨークのホイットニー美術館で回顧展が行われ世間に名前が知られるようになった。晩年には高松宮殿下記念世界文化賞、ヴェニス ビエンナーレ金獅子賞などを受賞。ルーブル美術館の天井画が2010年に公開された。

サイ トゥオンブリー:紙の作品、50年の軌跡@原美術館 8/30(日)まで

2015/05/29 kuro, その他, 未分類

AUTHOR:chilchinbito

たまたま手にした案内で、宮脇綾子さんという作家さんを初めて知った。「吊った干しえび」「さしみを取ったあとのカレイ」「切った玉ねぎ」・・・といった身近な暮らしの一コマをアプリケにした作品に心惹かれ、観に行ってみた。

今年は宮脇綾子さん生誕110周年だそうだ。90歳で亡くなられた宮脇さんが作品を作り始めたのは、40歳の頃。幼いころ父様の事業の失敗で裕福な暮らしから一転、家族は離散し幼いころから妹弟の母親代わりとなり、画家の宮脇晴さんと結婚してからも質素な生活の中3人の子を育て、戦争がはじまりさらに苦しい暮らしを続けた。厳格な姑に仕えて毎夜縫物を続けるうちに、それが一番好きな仕事になっていき、どんなちいさな端切れや糸や色褪せた紙などでも捨てることをせず大切にとっておいた。そこから生まれたのがアプリケだった。

モチーフは、目の前にあるものや自然のものだけ。カレイの腹のつるりとしたところ、死んだ鴨のずしっとした感じ、ネギの根っこのもじゃもじゃ、葉っぱや果物の瑞々しさ、枯れかけた花・・・・そんな台所の片隅に転がる風景が、お役御免になった小さな端切れ布や糸くずで、こんなにも生き生きと蘇ることに驚かされる。そして昔の布のもつ可愛らしさ、古びないデザイン性の高さや丈夫でふくよかな感じも、繰り返し見ても見ても見飽きない。布マニアにはたまらないだろうなと思う。

ほとんどの作品には、絶妙な位置に絶妙な色合いで「あ」というサインがアプリケされ、作品を一層生き生きと楽しいものにしている。これには綾子の「あ」、アプリケの「あ」、ありがとうの「あ」、あっと驚くの「あ」、という意味があるという。持って生まれたセンスも多分にあると思うけれど、ひごろの観察力、想像力、ものを大切にして、手間を惜しまないこと。その地道な積み重ねが、誰かの心にちいさくとも「あ」っという感動を与えるのだと気づかされる。

図録の巻末には、ご本人による『私のアプリケ』という文章が収録されており、読む者を力強く励ます温かく美しい言葉が並ぶ。

「私がこのアプリケを考え出しましたのは、昭和20年の終戦と同時で40歳のときでした。あの恐ろしい、やりきれない、つかれはてた気持ちのとき、このまま死んではつまらない、何かしてみたい、何か生きがいのあることをしたいと切実に思ったのです。あの殺風景な中で、ボロで出来上がった自分の作品を見て、すっかり有頂天になりました」

「画ごころはどなたにもあると言えます。またセンスというものはどなたでも、それぞれお持ちになっているはずです。それを引き出すのは、どなたでもなく貴女なのです。何事も挑戦してみることです。自信をお持ちください。時間をかけることです。あせってはいけません」

(図録より一部抜粋)

「宮脇綾子の世界展 ―布で描いたアプリケ芸術―」は6月14日(日)まで美術館「えき」KYOTOにて。

2015/05/26 takeko, イベント

AUTHOR:chilchinbito

「住ひのことでは、一時思ひ屈した。」

これは小説の最初の一行ということでは私の知るかぎりでは一番うまいと思っている永井龍男さんの『そばやまで』という小説の書き出しの文章である。

………

山口瞳さんは、エッセイ「住いのこと」で、こう書いた。そしてこのあとに、こんなふうに、続けている。

私よりずっと若い人で文章を志している人たちにこの一行のもっているノッピキナラヌ感じを味わっていただきたいとは思っている。この一行はこれより長くてもいけないし、これをさらに圧縮することは不可能である。

………

山口さんは、住いについて、たくさんの文章を遺したが、これは、その初期のものだ。このあと、家を壊し新築し、やがて「変奇館」へとつながるのである。そして、息子の正介さんが、その思いを、いま、つなぐのである。

(連載「変奇館、その後 ― 山口瞳の文化遺産」は、ココからごらんいただけます)

2015/05/24 morimori, その他, 書籍

AUTHOR:admin

先日、フレッシュなベビーコーンをお土産でいただいた。

フレッシュなベビーコーンを手にするのは初めてだった。

皮付きのまま蒸し焼きにしておいしくいただいた。

2015/05/21 kuro, その他, 未分類

AUTHOR:chilchinbito

週末、先日のイベントで教わった里山活動に便乗させてもらって植物観察へ。山主でもあるマスターの30年来の愛車、三菱JEEPに乗っけてもらい、ワイルドな乗り心地を堪能しつつ久多に向かう。

久多は京都市左京区の最北端、同じ区内に自分が住んでいるのが不思議なほど、山深いところ。少し前までは雪が降っていたというから気候もずいぶん違う。風が涼しい。眼下に見える小川の底の小石まで見える澄んだ水。季節柄いたるところに咲いている山藤の美しさ。雲一つない空。めきめきと緑の葉っぱを繁らせる木々。溢れる生命力を感じる5月は、山歩きにぴったりの季節。暖かくなってくると動き出すマダニやヒルや蚊たちもまだそんなに活動してなさそうなのもありがたい。

平安時代以前から木材の供給地だったというこのあたり、杉だらけかと思っていた山に分け入ってみると何種類ものカエデやサクラ、ホオ、トチ、クルミ、ナナカマド、などさまざまな木がある。

足元にもたくさんの小さな可愛い草花や、エビネやオオイワカガミなど、珍しい高山植物もいろいろ。

拾った葉っぱと図鑑を照らし合わせながら教えてもらった植物の名前を、写真を撮りながら反復する。そのそばからなんだっけ?とびっくりするほどの速さで忘れていく。花が咲いたり、葉っぱがぐんぐんのびたりして、数週間前ともがらりと様子が変わっているのだそうだから、次回来たらまたすっかりわからなくなっているんだろうけれど、皆その繰り返しで反復して忘れては何年もかかって覚えていくんだよ、と言ってもらって安心した。

この日は我々初心者がいるので、ハードな山登りにならないように加減をしてくれたようだけれど、貴重な植物のまわりに鹿よけのネットを張るだけでも、普段使わない頭や筋肉を使って自分の体と脳味噌の錆び具合を感じた。皆どんどん周りにあるもので、作業をしていく。働くのも遊ぶのも一緒になった感じ。

「山活」している人は老若男女問わず、たくましくて物識りで、カッコいい人が多い。その場にあるものを使って働き、遊び、食べる知恵と体力があって、生き物として強そうだ。それにしても鳥の声、風のざわめきを聴きながら山で食べるご飯や、小川の水の美味しいこと。心からリフレッシュできました。

久多では八月に志古淵神社に歌と踊を奉納する花笠踊りがあるそう。地元の男性たちが和紙や植物を使って色とりどりに美しく作った花笠に蝋燭を灯し、夜の闇の中を歌い踊る姿が本当に美しいという。観てみたいと思った。

2015/05/17 takeko, その他

AUTHOR:chilchinbito

先日亡くなった愛川欽也さんについて、こういう記事があった。

〈愛川欽也は生涯に八本の映画を撮った。監督を務めただけではない。製作も脚本も、音楽も、そして主演さえも一人で務めた。これは映画史では、チャプリン以来の快挙である。〉(『東京新聞』“大波小波”)

六作目の映画『荷風はこんな男じゃない』の撮影風景を見たことがある。荷風といえば、浅草、ストリップということで、それは、いまは使われていない映画館を、ストリップ劇場に仕立てて、行われた。私は、エンあって、そこに行った。愛川さんの独特の声は、撮影中も休憩中も、どこにいても、よく聞こえた。

追って「思い出展示会」がひらかれるということだが、それにさきがけて、台本と撮影風景(左下に、愛川さんが見える)を、ごらんいただきます。

2015/05/14 morimori, 映画

AUTHOR:admin

最近、むらさき色の野菜をスーパーでよく見かけるのは気のせいか…

なんとなく、身体によさそうな気もする。

2015/05/12 kuro, その他

AUTHOR:chilchinbito

快晴だから「植草甚一スクラップ・ブック」展へ行く(7月5日まで、世田谷文学館)。原稿のためのノート。映画を観てのメモ帖。スクラップブック。草稿。講演の原稿。ハガキ、手紙。古い雑誌、洋書。レコードリスト。写真。コラージュ。……

〈コラージュというやつは、手元にある無関係な切り抜きをくっつけ合わせ、それが自分の気にいるようになりながら、なにか別なものに変化してしまうときの快感にあるのであって、それはほとんど即興によってできあがってくる。 ……〉

(『世田谷文学館資料目録 3 』植草甚一関連資料)

たくさんの品品をくっつけ合わせて、植草さんが浮かび上がってくる。その愉しさ。昨今、ときめき片づけが、大流行だが、植草さんが、ときめいて、棄てなかったものの、なんと多く、ステキなことか。

2015/05/09 未分類

AUTHOR:admin

すみだ水族館の年間パスポートを購入。

はてさて、子供は興味をもつのかな?

と思いましたが、もうすぐ3歳となる我が息子、何とか水族館なるものを理解し、

また行きたいとハイテンションになっていました。

しかし、なぜか出口近くの金魚に一番の興味を示し、そこから離れませんでした。

2015/05/07 kurara, その他

AUTHOR:admin

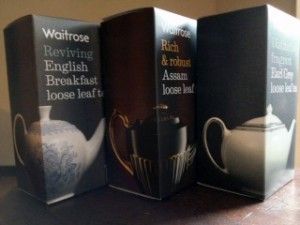

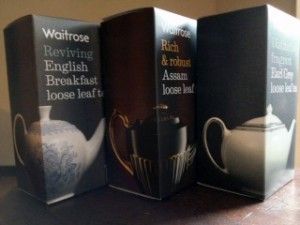

商品を購入する時に

わりと気になるのは

パッケージ。

こんなに紅茶ばかり買ってどうするんだろうと思いつつ、

waitroseの商品は

ついついジャケ買いしてしまう。

2015/05/04 kuro, その他

AUTHOR:chilchinbito