檸檬(レモン)と憂鬱

読めるけれど、書けないという漢字がある。あるどころでなく、たくさんある。憂鬱の鬱がそうだ。若い友人で、この鬱を、スラスラ書く奴がいた。聞いてみたら、大学の卒論で、ある作家をテーマにして、その人の精神構造を分析しているうちに、鬱が書けるようになったと、笑った。

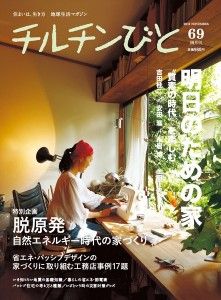

檸檬も読めるけれど、書けない。三日前、安井隆弥さん(『チルチンびと』で「小笠原からの手紙」を連載中)から、たくさんの檸檬をいただいた。こちらのスーパーなどで見かけるものの、倍の大きさがある。色といい、艶といい、さすが世界遺産 ! である。

一体私はあの檸檬が好きだ。レモンエロウの絵具をチューブから搾り出して固めたようなあの単純な色も、それからあの丈の詰った紡錘形の恰好も。—-と、梶井基次郎は『檸檬』のなかで書いている。小説では、檸檬は一個の爆弾と化すのだけれど、いただいた

小笠原産檸檬なら、憂鬱など簡単に吹き飛ばしてくれる、と思った。